Скорее всего, в соборной сокровищнице помимо церковных сосудов хранилась казна самих Глинских, перенесенная в связи с пожарами из менее надежного хранилища. Известно, что рядом с подворьем Глинских, в Драчах на Неглинной, находился Драчевский Николаевский монастырь. В 1547 г. он сгорел и больше не возобновлялся. В церкви Святого Николы в Драчах существовали приделы Параскевы Пятницы и Дмитрия Солунского

. Вероятно, ценности Глинских хранились в Драчевском монастыре, в Николаевской церкви, в приделе Дмитрия Солунского.

Весна и начало лета 1547 г. выдались жаркими и засушливыми

. Из опасения других пожаров ценности Глинских были перенесены из деревянной церкви Драчевского монастыря в придел Дмитрия Солунского каменного Успенского собора. Если такое предположение верно, то фраза о том, что княгиня Анна «летала сорокой», обретает конкретный смысл: подворье Глинских и Драчи располагались на территории древнего урочища Кучково поле

. По преданию, боярина Кучку предала своим стрекотаньем сорока. Княгиня Анна после первых пожаров несколько раз посещала монастырь и изымала семейные ценности из тайника в монастырских подклетах, подобно сороке, собирающей блестящие предметы в гнездо.

Князь Юрий беспрепятственно вошел за алтарные преграды Успенского собора во время службы с определенной целью: взять из тайника ценности. Скорее всего, они предназначались для возмещения убытков Ганса Шлитте и частичной оплаты царского заказа на вооружение и военных специалистов. Присутствие князя Юрия в приделе Дмитрия Солунского присутствующие расценили как попытку ограбления храма: как и предрекалось в Книге Иезекииля — после кропления водой настал черед грабежа и сбора добычи теми, кто пришел с Севера. Убив князя Юрия и бросив тело «на торжише, яко осуженника»

, горожане разгромили его подворье: «А людей княже Юрьевых безчислено побиша и живот княжей розграбиша». Во время погрома пострадали неизвестные люди, якобы пришедшие с Севера: «Много же и детей боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людми»

.

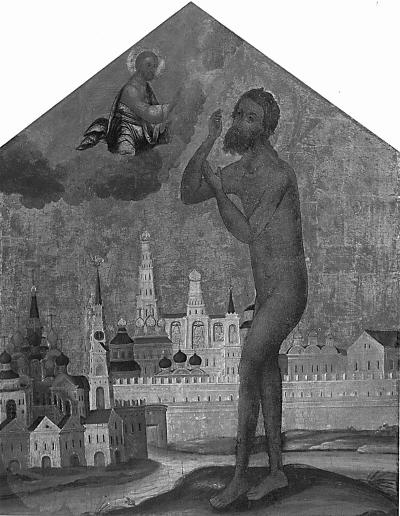

Василий Блаженный. Икона из собора Василия Блаженного

В российской историографии принято считать, что москвичи перебили случайно попавших под горячую руку «уездных детей боярских из Северской Украины, ошибочно приняв их за людей правителя»

. Однако наиболее вероятно, что на подворье Глинских были убиты лица из свиты Ганса Шлитте. Саксонцу удалось тайно покинуть Москву вместе с княгиней Анной и Михаилом Глинскими. Они направились в Ржев. В одной из летописей сообщается, что «от тое кромолы князь Михайло Глиньской с жалования со Ржовы хоронился по монастырем…»

По словам царя, они действовали по его указанию, находясь «на огосударском жалование на Ржеве»

. «Государева служба» Глинских, скорее всего, состояла в том, чтобы скрытно перепавить Шлитте за границу через волок в Оковецком лесу.

Москва взволновалась в последний раз 29 июня, в день памяти ревнителей христианской веры апостолов Петра и Павла. Толпа «черных людей», вооруженных «щитами и сулицами», явилась в царский загородный дворец в селе Воробьево «яко же к боеви обычаи имяху, по кличю палача». Москвичи потребовали выдать княгиню Анну и князя Михаила Глинских. Православные готовились совершить на этот раз правосудие: не «иудейским обычаем», т. е без суда и следствия, а при участии представителя властей — палача — избавить Русь от прихода Антихриста, ведущего под узду закованное в броню племя Гог.

Пророчества Василия Блаженного грядущего Конца Света вызвали всплеск религиозной истерии. Погром подворья Глинских представлял собой «крестовый поход» против «Антихриста». Видимо, религиозная подоплека дела повлияла на удивительно мягкое наказание виновных. Как сообщает летопись, «князь же великий… обыскав, яко по повелению приидоша, и не учини им в том опалы, и положи ту опалу на повелевших кликати»

. На этом беспорядки в Москве завершились. Возвращение Глинских из Ржевского уезда не сопровождалось какими-либо выступлениями москвичей. В столице больше никто не вспомнил о саксонском купце.

Вырвавшись из города, объятого пламенем инквизиционных костров, Ганс Шлитте кратчайшим путем, по Яжелбицкому тракту, добрался до литовской границы. В конце сентября — начале октября купец уже находился в Германии.

Аугсбург (сентябрь 1547 г. — январь 1548 г.)

Ганс Шлитте появился в Аугсбурге осенью 1547 г., во время заседаний рейхстага (созван 22 сентября 1547 г.)

. Время для визита было выбрано очень удачно: рейхстаг, получивший название «кровавого сейма», подводил итоги разрома Шмалькальдской лиги. В результате поражения чешские протестантские города потеряли привилегии созыва сеймов и избрания высших должностных лиц, а также обязались выплатить королю Фердинанду I Габсбургу контрибуцию в размере 81 500 талеров

. Католическая церковь торжествовала. Брат короля Фердинанда I, император Карл V находился на вершине могущества и славы. Добиваясь аудиенции, Шлитте, несомненно, действовал через графа Антона Фуггера, в аугсбургской резиденции которого обычно гостил Карл V

.

Во время аудиенции Шлитте предъявил императору грамоту и письменное поручение от царя набрать «известное число честных, искусных, высокоученых божественному священному писанию мужей, докторов прав, магистров свободных искусств (наук?) и языков, а также других искусных ремесленников»

. Под «другими» ремесленниками подразумевались архитекторы фортификационных сооружений, а также «литцы ружей (пушек?), пороховщики, ружейные мастера, плющильщики, ковачи (холодного оружия), панцирные мастера и т. п.». Кроме того, речь шла о доставке в Россию «вооружения и других припасов»

.

На первоначальном этапе миссии Шлитте сопутствовал успех. Предмет сделки не встретил возражения со стороны Карла V, о чем русские, видимо, в скором времени получили уведомление из Аугсбурга. В начале ноября 1547 г. князья Михаил Глинский и Турунтай-Пронский были замечены на литовской границе. В столице это известие восприняли как попытку бегства конюшего. По распоряжению царя на поиски беглецов «во ржевских местех и велеких тесных и в непроходных теснотах» был послан князь Петр Шуйский с отрядом стрельцов.

Глинский и Турунтай-Пронский вернулись в Москву 8 ноября «тайно», и, как сообщает Пискаревский летописец, «хотеша… бити челом великому князю, что они не бегали, а поехали были молитись к Пречистой в Оковец». Беглецов посадили в застенок и учинили дознание. В расспросе Глинский ответил, что они «от страху княжь Юрьева Глинского убийства поехали были молитися в Оковец ко Пречистой». Царь простил вину конюшего только после заступничества митрополита Макария: «Занеже от неразумия тот бег учинили, были обложася страхом княжь Юрьева убийства». Таким образом, пребывание Глинского и Турунтай-Пронского на литовской границе было связано с делом о московских пожарах и с пребыванием в столице Ганса Шлитте.

Помиловав Глинского и Турунтай-Пронского, государь немедленно принял решение о первом походе на Казань: 20 ноября царь приказал собирать войска. В начале декабря полки ратников вышли из Владимира и к 26 января 1548 г. добрались до Нижнего Новгорода. По свидетельству летописца, артиллерия задержалась в пути по причине необычно теплой и дождливой погоды. Обоз подтянулся к 3 февраля, но почти весь арсенал утонул в реке во время паводка. Несмотря на потерю пушек и пищалей, государь провел еще три дня на острове Работка, «ожидая путнаго шествия»

. Государь, видимо, надеялся на подвоз вооружения от Шлитте.