Ирония судьбы заключается в том, что те, кто подарил миру письменность, не оставили после себя почти никакой литературы. Будучи преимущественно купцами, финикийцы пользовались алфавитом главным образом для оформления сделок. Писчий материал, папирус, также был недолговечным. К счастью, их религиозные воззрения сохранились в текстах Ветхого Завета. Мудрые речения ханаанеев и отрывки лирической поэзии можно обнаружить в текстах псалмов, Притч Соломона, Книге Иова, в Песне песней. Так, например, 29-й псалом целиком и полностью ханаанского происхождения. Еврейские поэтические произведения следовали арамейским образцам. На недавно обнаруженных в Угарите (Рас-Шамра) табличках Ваал называется «наездником облаков», точно так же как и Иегова в псалме 68: 4. Голос Ваала описывается как «гром», как и голос Иеговы в псалме 29: 3—5 и Книге Иова, 37: 2—5. Ваал уничтожает Левиафана, то же самое делает Иегова.

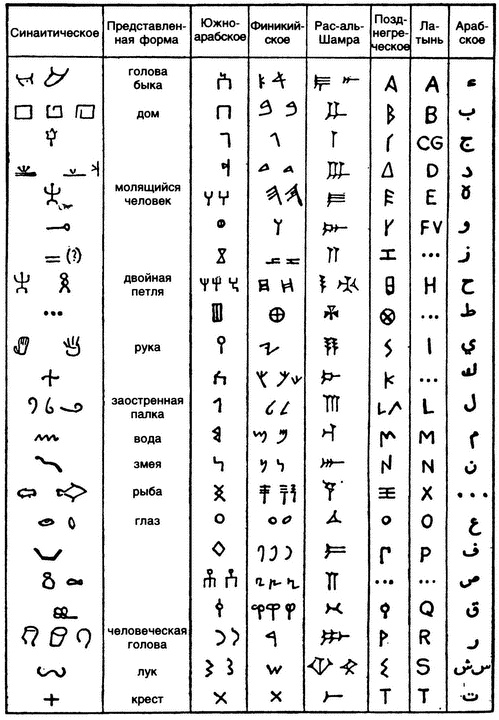

Алфавит, давший начало латыни и арабскому языку от синаитического письма к финикийскому

Религиозные воззрения ханаанеев, как и других семитских народов, главным образом были связаны с обожествлением сил природы. Верховными божествами их пантеона были Отец Небо и Мать Земля. Бог неба, Ваал (то есть господин), отвечал за дождь и урожай и требовал жертвоприношений. Имя женского божества было Астарта (вавилонская Иштар, еврейская Асторет). В Финикии ее главное святилище находилось в Библе, где она также была известна как Ваалат (хозяйка Библа).

В основе ханаанской религии лежал культ плодородия. Ханаанеи оплакивали периодическую смерть божества растительности, уничтоженного летним зноем. Его культ также включал в себя ритуалы, обеспечивавшие его победу в подземном царстве над богом смерти и, наконец, его весеннее возвращение на землю. Воскресший бог, Ваал, брал в жены богиню плодородия Иштар, и земля вновь начинала цвести и плодоносить. Корни этого культа уходят в глубь веков, к древним шумерам. В их мифах те же самые метаморфозы переживает Таммуз. Ханаанеи называли Таммуза Адхон (то есть господин), а центром культа его и Иштар сделали Библ и источник реки, которая сейчас называется Нар-Ибрахим. Из Библа этот культ распространился на Кипре, в Греции, на Сицилии. Там финикийский Адхон превратился в греческого Адониса, а Иштар — в Афродиту, которую римляне позднее отождествляли со своей Венерой. В Египет этот культ проник в виде поклонения Осирису и Исиде. Благодаря Овидию и Шекспиру история об Адонисе и Венере дожила до наших дней.

Пришедшие на смену финикийским купцам арамеи добились скорее лингвистических, нежели политических побед. Их язык превратился в язык международной торговли от Индии до Эфиопии. На какое-то время он также стал языком дипломатии, и в качестве такового им пользовались представители персидской династии Ахеменидов. Даже спустя столетия после уничтожения арамейских государств их язык в его местных вариантах оставался языком общения народов, населяющих Плодородный полумесяц. Именно на арамейском, а не на древнееврейском Иисус принес народам свою благую весть. К сожалению, она сохранилась лишь греческих переводах.

* * *

Что касается искусства и архитектуры, выплавки металла и других ремесел, евреи, как правило, заимствовали подобные достижения у других народов. В этих областях человеческой деятельности, а также в торговле и политике они почти не предложили ничего нового. Их гений лежал в сфере религии. Религиозная литература евреев превратила их в духовных лидеров и моральных наставников большей части человечества. Их главный религиозный памятник — Ветхий Завет — на протяжении веков был и остается мощной движущей силой в жизни миллионов мужчин и женщин. Писатели, ораторы, поэты, художники, композиторы и сегодня черпают в нем вдохновение и сюжеты. Пророческие книги вознесли Иегову выше всех Ваалов и чужестранных божеств. Евреи сделали его единственным богом, правящим этим миром, который требует от людей не жертвоприношений, а соблюдения этических норм. Этот этический монотеизм иудаизма лег в основу христианского вероучения, а также ислама.

Амос (ок. 750 до н. э.), пастух из маленькой деревушки в Иудее, стал первым теоретиком монотеизма в истории человеческой мысли. В его представлении Иегова — это бог всех людей, а не только израильтян, а также бог справедливости (Ам., 9: 57, 5—21—4). За Амосом следовал Исайя. В то самое время, когда Саргон II разрушил столицу Израиля, Самарию (722 до н. э.), а Синахериб осаждал Иерусалим (701 до н. э.), Исайя писал о мире во всем мире, когда волки и агнцы, леопарды и козлята будут мирно сосуществовать (Ис, 10: 10, 2: 4). Эта картина светлого будущего жива в человеческих сердцах и по сей день. Другой пророк, Михей (проповедовал в период между 730 и 722 гг. до н. э.), пророчествовал на такой же оптимистической ноте, ожидая прихода новой эры, когда мечи будут перекованы в орала (Мих., 4: 3) и наступят всеобщий мир и благоденствие.

Подобно Исайе и Михею Иеремия (проповедовал в период между 626 и 586 гг. до н. э.) также был еврейским пророком. В его видении будущий мир будет основан на справедливости (Иер., 35: 5). Иеремия внес свой вклад в развитие религиозной мысли. Согласно его пророчествам, Иегова заключит со своим народом новый договор, текст которого будет записан не на скрижалях, а в самих людских сердцах (Иер., 31: 31—4, и 32: 40). Таким образом, Иеремия провозгласил новую доктрину, а именно доктрину индивидуальной, а не групповой ответственности людей перед Богом. Больше не будет таких фраз, как: «Отцы отведали кислого винограда, а оскомина осталась на зубах у детей», «Каждый умрет за свою несправедливость». Еврейское представление о справедливости, в том числе социальной, сформулировано Михеем и нашло свое бессмертное воплощение в шестой главе его Книги:

«С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?

Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дать Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего — за грех души моей?

О человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудро ходить пред Богом твоим» (Мих., 6: 6-8).

До появления учения Христа таких высот морали и духовности в древности не достигал никто ни на Западе, ни на Востоке.

Глава 7.

ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО И ЕГО ПРЕЕМНИКОВ

Последняя треть IV в. до н. э. ознаменовала собой конец древнего Ближнего Востока и начало нового, греко-римского периода, которому предстояло продлиться около тысячи лет. Началась эта эра с блестящих побед Александра Македонского и завершилась появлением на исторической арене ислама. Культурные достижения данного периода наложили свой неизгладимый отпечаток и на Запад и на Восток.

Все началось весной 334 г. до н. э., когда юный македонский царь Александр (ему тогда было всего 21 год) со своим пятнадцатитысячным войском преодолел Геллеспонт (Дарданеллы) и двинулся дальше на восток. Его непосредственной целью было освобождение из-под персидского владычества ряда греческих городов Малой Азии, за обладание которыми эллины и персы сражались десятки лет. Освободив города, Александр, однако, не удовлетворился победой и двинулся дальше, в Северную Сирию. В 333 г. до н. э. у узкого горного прохода Иссы, где численное превосходство не играет большой роли, македоняне наголову разбили персидскую армию под предводительством царя Дария III, в три раза превосходившую их численно. На месте того древнего сражения до сих пор стоит город Искендерун, в названии которого увековечено имя победителя. Теперь у ног Александра лежали земли, что простирались к югу от места битвы. Лишь Тир, уверенный благодаря островному положению в своей неприступности, осмелился запереть перед греками ворота. Увы, после семимесячной осады защитники города были вынуждены сложить оружие и сдаться на милость победителя. Милости не последовало. Тридцать две тысячи человек были или повешены, или проданы в рабство. В Палестине та же участь постигла Газу. Перед Александром открывался путь в Египет. Томившиеся под гнетом персов египтяне были готовы поменять властителей. В северо-западной части дельты Нила было заложено основание нового города, которому предстояло стать колыбелью эллинизма и сменить в качестве культурной столицы мира Афины. Позднее, уже при римлянах, Александрия считалась вторым по значимости городом империи.