Глава 16.

ПОД ПОЛУМЕСЯЦЕМ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Предками жителей современной Турции были кочевые племена Центральной Азии, перебравшиеся в Персию, где они приняли ислам, а затем на полуостров Малая Азия, ставший для них второй родиной. Здесь они смешались с племенем сельджуков — и те и другие в этническом отношении были родственны монголам и унаследовали их государственность. Их первым предводителем был Осман (1299—1326), давший им название, под которым они и вошли в историю, — турки-османы. Все тридцать шесть султанов Османской империи, включая последнего — Мухаммеда VI (правившего в 1918—1922 гг.), были его прямыми потомками. Царство, созданное Османом в Анатолии (Малой Азии) в самом начале XIII в., превратилось впоследствии в империю, которой правил его седьмой наследник Мехмет II Завоеватель. Эта держава расширила и укрепила свои границы при его внуке Селиме и достигла зенита славы при сыне Селима Сулеймане Великолепном. Мухаммед (1451—1481) достиг того, чего в свое время не удалось сделать ни одному халифу Дамаска или Багдада: в 1453 г. он захватил Константинополь и разрушил Византийскую империю, просуществовавшую более тысячи лет. Заложенный на берегах Босфора, стоявший одной ногой в Европе, а второй шагнувший в Азию, этот красавец город господствовал на Ближнем Востоке и Балканах. Соперник и претендент на власть над Ближним Востоком у него был только один — мусульманская Персия.

* * *

Если героем-завоевателем восточного фронта был Селим I, то на западном эта роль досталась Сулейману Великолепному (1520—1568). На основе священного закона и традиций Сулейман создал законодательную систему, остававшуюся неизменной и непревзойденной вплоть до реформ XIX в. Отсюда его почетный титул, под которым он был известен в народе, — аль-Кануни (Законодатель). Впрочем, куда более долговечными, нежели законы, оказались прекрасные творения его архитектора Синана (1489—1588); самый знаменитый из турецких архитекторов и инженеров османского периода. Полное его имя — Абдульменнан оглу Синанеддин Юсуф. Он также известен как Ходжа Мимар Синан Ага. — Пер.), бывшего невольника-христианина из Анатолии, которые сохранились и по сей день. К их числу относится знаменитая мечеть Сулеймание в первой столице государства османов Адрианополе. Созданная для того, чтобы затмить красоту Святой Софии (Айя-София), мечеть Сулеймание представляет собой внушительное сооружение, увенчанное куполом высотой 53 метра и диаметром 26,5 метра. Стены ее украшены изразцами в старинном сельджукском стиле, а изысканные узоры мозаики и фаянс сделаны в персидском стиле, что свидетельствует о высоком мастерстве ее создателей. Считается, что Синан создал более трехсот мечетей, дворцов, школ, лечебниц и общественных бань в различных городах, включая Константинополь, Иерусалим и Мекку.

Под предводительством Сулеймана Османская империя превратилась в могучую морскую державу. В 1518 г. пират греческого происхождения, османский флотоводец и вельможа Хайр ад-Дин Барбаросса (1475—1546) присоединил к империи Алжир. Он построил флот, набрал экипажи из числа отказавшихся от христианской веры греков и итальянцев и сделал его эффективным инструментом имперской политики. В 1534 г. Хайр ад-Дин вторгся в Тунис, который, однако, стал турецкой провинцией лишь в 1574 г. Завоевание Триполи в 1551 г. довершило захват турками берберских государств. Из стран Магриба лишь Марокко удалось сохранить независимость и не попасть под власть Османской империи.

Впрочем, и турецкая пехота не могла пожаловаться на пренебрежение со стороны султана. Ее ядро составляли отряды так называемых янычар, которые набирались из числа рабов-рекрутов и принявших ислам христиан. Они были хорошо обучены, дисциплинированны и воспитаны в духе почитания турецких и исламских традиций. Янычары были в состоянии дать отпор восточным соседям-персам и нанести удар в самое сердце Европы. В империю Сулеймана вскоре были включены Балканы и Венгрия. Турецкие войска дважды осаждали Вену, в 1529 и 1683 гг. Когда турки отступили после второй попытки взять главный город Австрии, они, согласно легенде, оставили австрийцам мешки с кофе, и таким образом бодрящий напиток распространился не только по Центральной Европе, но и в других ее частях.

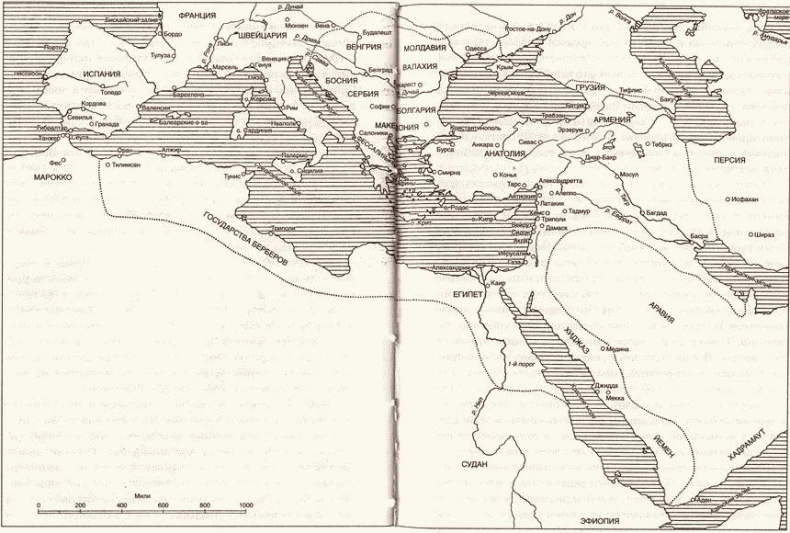

При Сулеймане Великолепном флаг Османской империи приобрел новое значение. Один рог полумесяца протянулся от Будапешта до Персидского залива, а другой — от западных границ Алжира до побережья Красного моря и Аравийского полуострова. Властитель такого огромного государства имел полное право довольно витиевато обращаться к королю Франции: «Я, султан султанов, владыка владык, управляющий коронами монархий на лице земли, обращаюсь к тебе, король Франции».

Османская империя в период расцвета

Рамки, в которых развивалась имперская структура, теперь были в основном очерчены. Институт власти был представлен династией воинов, возглавляемой наследником Османа, носившим титул «султан-халиф». Он опирался на группу военных, из числа которых назначались министры (визири), наместники, полководцы и высшие офицеры. Но как бы высоко ни возносились высшие чиновники, они все равно оставались рабами султана, имевшего право по своему усмотрению распоряжаться их жизнью, не говоря уже об имуществе, которое он мог в любое время конфисковать. Министры и губернаторы отдавали распоряжения мелким чиновникам, счетоводам и писцам. Эта категория государственных служащих набиралась главным образом из этнических турок. Кроме того, существовала группа так называемых улемов, в которую входили богословы, адвокаты, судьи-кади и муфтии — толкователи религиозных законов, главным над ними был шейх-уль-ислам. Аппарат последнего напоминал характерный для патриарха греческой православной церкви. В отличие от представителей военной правительственной иерархии, теологами становились исключительно мусульмане.

Простолюдины представляли собой разнородную массу религиозных, языковых и этнических групп. Славяне, греки, армяне, арабы, мусульмане, христиане и евреи — все они искусственно удерживались вместе мечом сынов Османа. Сами турки оставались национальным меньшинством, но меньшинством растущим; оно включало в себя лишь тех, кто являлся суннитом, говорил на турецком языке и следовал общей модели поведения, которую сами они считали единственно правильной. Анатолия была единственным краем восточнее Босфора, где турки составили большинство населения. Только здесь могла возникнуть основа турецкого государства. Все их подданные, как христиане, так и мусульмане, назывались собирательным словом «райя» (стадо). Этот пастушеский термин обозначал взаимоотношения между пастырем, охраняющим свой скот, и стадом, дающим ему жизненные блага. Подданные сами пользовались этим словом, не испытывая никакого позора, и произносили его так, как сегодня они выговаривают слово «гражданин».

Религиозные группы обозначались словом «миллет» (от арабского слова, обозначавшего религиозную или национальную принадлежность). Идентификация религии с национальной принадлежностью глубоко коренилась в давней ближневосточной традиции. Мусульмане и ромеи (римляне и православные греки) образовывали два основных миллета. Евреи, армяне и другие христиане составляли отдельную категорию. Предводитель каждого миллета официально признавался лицом, отвечающим за исполнение законов, относящихся к личным правам членов его общины. Мусульманские законы, связанные с браком, разводом, наследованием имущества и усыновлением, не распространялись на приверженцев других конфессий. Эти дела рассматривались церковными судами христиан и евреев. Все это делало общество Османской империи гибкой структурой, состоявшей из обладавших частичным самоуправлением групп, и расширяло пропасть, разделявшую правителей и их подданных. Статус миллета распространился и на европейских жителей державы. Первыми из них стали венецианцы, с которыми Сулейман в 1520 г. подписал договор, состоявший из тридцати капитул (от лат. capitula, глава). Подобная практика имела место еще во времена существования Византийской империи. Через пятнадцать лет свои первые капитулы получили французы, затем, в 1580 г., — англичане. По иронии судьбы эти привилегии, дарованные сильным монархом проживавшим в его царстве иностранцам, стали нормами традиционного права, впоследствии открывшими иностранным державам путь к вмешательству во внутренние дела Турции. Избавиться от них удалось лишь в годы Первой мировой войны.