Но пока инженеры анализировали новую конструкцию, а авиаторы вели горячие дискуссии о возможных способах боевого применения Ме 163, чиновники начали переговоры с Германией, завершившиеся приобретением за 20 миллионов рейхсмарок лицензии на производство самолета Ме 163В и двигателя HWK 109-509A. В соответствии с лицензионным соглашением немецкая сторона обязывалась передать Японии полную конструкторскую документацию (на светокопиях), а также информацию о технологии изготовления самолета и двигателя. Кроме того, в Японию следовало доставить натурные образцы самолета и двигателя, а также откомандировать группу специалистов для обучения японских инженеров. На рубеже марта-апреля 1944 г. документация (чертежи самолета и двигателя, а также описания технологических процессов изготовления компонентов топлива) была подготовлена и вместе с несколькими немецкими инженерами принята на борт двух японских подводных лодок. Первая из них, Ro-501 (переданная Германией U-1224), на борту которой находился также разобранный планер Ме 163В, вышла из Киля 30 марта 1944 г., но 13 мая в центральной части Атлантики была потоплена поисковоударной группой во главе с американским эскортным авианосцем «Боуг».

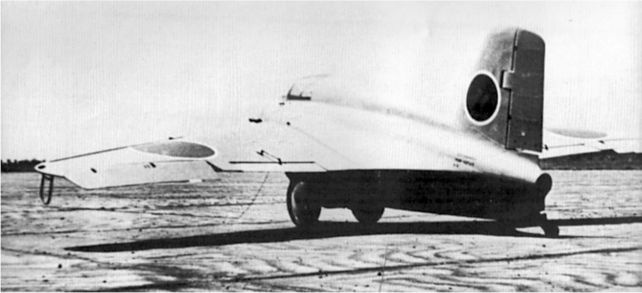

Японская версия Me 163B, Mitsubishi J8 Ml Shusui. Самолет получил двигатель в середине 1945 г.

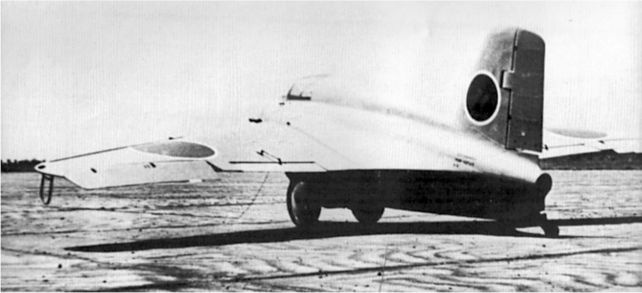

Японский летчик после полета на MXY8.

Вторая — I-29 (на нее помимо документации погрузили ЖРД) вышла из Лорьяна 16 апреля и благополучно достигла Сингапура 14 июля 1944 г. Здесь документацию и ЖРД сгрузили на берег и доставили в Японию воздушным путем. Надо сказать, это решение было правильны: ведь I-29 Японских островов так и не достигла — 26 июля у Филиппин её потопила американская субмарина «Санфиш». В феврале 1945 г. была предпринята ещё одна попытка доставить в Японию образец Ме 163В, но немецкая подлодка U-864, на которую погрузили «Комет», была потоплена у Бергена (Норвегия) британской субмариной «Венчурер».

К моменту прибытия документации на Ме 163В военно-политическая ситуация Японии существенно ухудшилась — флот Дзисабуро Одзавы был разгромлен в ходе сражения в Филиппинском море, а американцы создали авиабазы на Марианских о-вах, с которых бомбардировщики В-29 могли совершать налеты на Японские острова. Это послужило толчком для ускорения работ по внедрению Ме 163В в производство. Программа изначально рассматривалась как совместная, осуществляемая в интересах как морской, так и армейской авиации. Однако практически сразу же между видами вооруженных сил возникли противоречия: если управление авиации Императорского флота (Кайгун Коку Хомбу) настаивало на скорейшем внедрении в производство самолета, являющегося точной копией Ме 163В, то соответствующий армейский орган считал, что лучше потратить чуть больше времени, но доработать конструкцию, устранив его недостатки. В конечном итоге победила точка зрения флота, поскольку такой подход обещал более быстрый эффект. Были сформулированы тактико-технические 19-Си, фактически описывающие Ме 163В. Первоначальный анализ проектной документации осуществлял 1-й авиационный технический арсенал флота в Йокосуке, но полную адаптацию конструкции к условиям производства в Японии и сам выпуск самолетов поручили фирме «Мицубиси». Возглавил работы Мидзиро Такахаси.

В системе обозначений самолетов морской авиации копия Ме 163В получила индекс J8M1 и имя «Сюсуй» (буквально «Осенняя вода», но в поэтическом иносказании — «Свистящий меч»). Армейское обозначение было куда как более сухим и лаконичным — Ки-200. 27 июля 1944 г. состоялась конференция с участием всех заинтересованных сторон — представителей армии, флота и фирмы «Мицубиси» — подтвердившая решение о точном копировании Ме 163В. Но воплотить это решение в жизнь не удалось: многие материалы, которые имелись в Японии, не соответствовали по своим механическим характеристикам немецким образцам. Это вынуждало пересчитывать многие узлы. Тем не менее, работы на заводе в Нагое шли своим чередом. 8 сентября 1944 г. завершили монтаж макета кабины «Сюсуя», а 26 сентября был собран макет планера самолета. Производственная программа, утвержденная в октябре 1944 г., предусматривала выпуск до мая 1945 г. 155 ракетопланов, до сентября — 1300, а до марта 1946 г. — 3600. Понятно, что эта программа была излишне оптимистичной и не учитывала реалий военно-стратегического и экономического положения Японии в конце 1944 г.

Группа Такахаси работала в головокружительном темпе, буквально не выходя из помещения конструкторского бюро. Рабочие чертежи сразу же передавались в цеха, где велось изготовление узлов и деталей для трех прототипов. Один из них должен был послужить для наземных статических испытаний, а два других — для летных. Гораздо хуже обстояло дело с двигателем. Адаптацией HWK 109-509A занимались авиамоторного отдела «Мицубиси». ЖРД, получивший обозначение Ро-2 (KR-10) доводился долго, а его тяга получалась меньшей, чем у немецкого прототипа. Компоненты топлива — «состав Т» и «состав С» — получили в Японии обозначение «состав Ко» и «состав Оцу». После налета 13 декабря 1944 г., повредившего предприятие «Мицубиси», доводку турбонасосов и топливной системы передали 11-му авиационному техническому арсеналу флота в Нацусиме, где конструкторские работы возглавил профессор Касаи. Ряд работ выполняли фирмы «Васимо», «Хитати» и «Исикавадзима», входившие в концерн «Мицубиси». Применение в ряде узлов двигателя хромовой нержавеющей стали вместо хромоникелевой (как в немецком оригинале) привело к взрыву и уничтожению одного из опытных экземпляров KR-10 при наземных испытаниях. Ещё одно нововведение японских инженеров состояло в модифицировании насоса подачи «состава Ко». Такой двигатель получил обозначение KR-12. Но и это нововведение завершилось взрывом. Дальнейшие работы сосредоточили на доводке KR-10, максимально соответствовавшего немецкому образцу.

Ввиду неготовности двигателей два первых летных экземпляра J8M1 поначалу получили балласт соответствующей массы. Несмотря на отсутствие натурного немецкого образца, японские инженеры достаточно точно воссоздали внешний облик Ме 163В, хотя некоторых изменений избежать не удалось. В частности, предусмотренные к установке на J8M1 30-мм пушки Хо-105 (равно, как и выбранные для Ки-200 орудия «тип 5» того же калибра) были более тяжелыми и длинными чем немецкие МК 108. Из-за этого пришлось увеличить толщину крыла у корня на 100 мм, а его размах — на 200 мм. Также была удлинена носовая часть фюзеляжа, чтобы обеспечить там размещение японской радиостанции с аккумулятором. Сами пушки не были однотипными — Хо-105 был легче, чем «тип 5», имела большую начальную скорость снаряда (750 м/с против 720 м/с), но меньшую скорострельность (соответственно, 400 и 450 выстр/мин). Боекомплект в случае J8M1 составлял 53 снаряда на ствол.

Отсутствие в Японии опыта эксплуатации самолетов-бесхвосток привело к тому, что практически одновременно с началом программы «Сюсуй» в 1-м авиационном арсенале под руководством Хидемасы Кимуры началась разработка цельнодеревянного учебного планера, предназначенного для тренировок будущих пилотов ракетопланов. Габаритные размеры и внешний вид его были практически идентичны J8M1 — но установка ЖРД не предусматривалась. Летательный аппарат получил обозначение MXY8 и название «Акигуса» («Осенняя трава»). Первый его образец был облетан 8 декабря 1944 г. на авиабазе Хякуригара — там дислоцировался 312-й кокутай, который предполагалось вооружить «Сюсуями». Буксировщиком служил учебный самолет «Кюсю» K10W1, а пилотировал планер лейтенант Тойохико Инудзука. Вопреки опасениям, вызванным необычной аэродинамической схемой, «Акигуса» показал прекрасную управляемость. Второй экземпляр MXY8 отправили в Авиационный научно-исследовательский институт армии в Тачикаве. Там его облетал полковник Арамаки, подтвердивший выводы Инудзуки. Дальнейшие испытания показали, что MXY8 имеет склонность к сваливанию в пикирование. Для устранения этого недостатка планировалось установить на «Акигусу» маломощный поршневой двигатель (как вариант рассматривался «Хитачи» GK4A «Хацукадзе» 11 мощностью 110 л.с.) с толкающим винтом, позволяющий вывести самолет из пикирования. Однако этот план не реализовали, и все MXY8 остались безмоторными. Общее количество выпущенных планеров MXY8 оценивается в несколько десятков (называются цифры даже в 50–60 единиц; впрочем, встречаются и совершенно противоположные сообщения, согласно которым построили только три MXY8). Первый серийный аппарат этого типа был облетан 8 января 1945 г.