Придворная книжность включала в себя также массу приветственных слов, подносимых по церковным праздникам, в дни именин членов царской семьи и бракосочетания государя, тесно переплетаясь, таким образом, с придворной поэзией, которая заняла при русском дворе первых Романовых весьма почетное место.

Придворная поэзия

Царь Алексей Михайлович помимо любви к чинной красоте отличался еще и любознательностью. Увидев однажды нечто новое и интересное, он тотчас же загорался желанием иметь при своем дворе нечто подобное. Во время русско-польской войны, в 1656 году, царю, во главе русских войск въезжавшему в Полоцк, была устроена пышная встреча, отроки выразительно читали приветственные вирши, сочиненные местным поэтом, «дидаскалом» православной братской школы Симеоном (в миру Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович). Возможно, монарху в первую очередь понравился сам церемониал, органично включивший поэзию в свой арсенал. Он сразу же пригласил поэта ко двору, хотя в Москве к этому времени было уже полно своих «виршеплетов».

Составление виршей с простой двустрочной рифмой стало в русском обществе XVII столетия своеобразным признаком образованности. Всякий мало-мальски начитанный человек легко справлялся с версификацией и плодил несложные парные рифмы типа «желаю — чаю», «писати — знати», «явити — утвердити» и т. п. Уже в первой четверти века был составлен «Алфавит слогателной акростихитной, сиречь краестрочной», в котором в азбучном порядке были даны образцы для составления очень популярных в то время посланий в форме акростиха, когда первые буквы строк образуют слово или фразу Исследовавший стихотворную культуру XVII века А. М. Панченко указывает четыре «Алфавита» и «Азбуковника», содержащих образцы стихов, выстроенные по алфавиту. В 1660 году монахи Соловецкого монастыря составили однострочный «Азбуковник», где поместили фразы, пригодные для составления виршевых посланий для придворных, светских и церковных властей — «скипетродержавных царей близкостоятелей». «Азбуковник двоестрочный» был создан в 1684 году монахом Прохором Коломнятиным, причем набор первых строк, к которым надо было сочинить парные рифмы, был взят из соловецкого «Азбуковника», присланного составителю псковским келарем Феодосием. Таким образом, один алфавитный набор образцов для составления вирш дополнялся другим. На протяжении всего XVII столетия составление вирш было популярным у образованных россиян занятием.

Расположенные по алфавиту образцы двустрочной рифмы легко можно было использовать для акростихов, что было крайне важно при составлении прошений или поздравлений, поскольку позволяло вставить имя просителя или благопожелателя. Например, начальные буквы строк переложения 140-го псалма, сделанного архимандритом Воскресенского Новоиерусалимского монастыря Германом, складываются в фразу «Герман монах моляся писах». «Азбуковник двоестрочный» (к сожалению, до нас дошел только текст первых пяти образцов) содержал пояснение, для чего еще нужны акростихи:

Акростихиды, гречески именую, помале веселят

А творчестии разумы несытые души сладят.

Подобные сборники использовали как при составлении вирш, так и при обучении этому мастерству. Учитель князя М. Н. Одоевского монах Савватий прямо указывал на «Алфавит краестрочный» как на учебное пособие:

Слогает же ся сие тебе посланейце по Алфавиту,

Чтобы ти от Бога по сему своему учению быти имениту.

Аще же и двоестрочием счиняется,

Обаче и твое остроумие тому да научается.

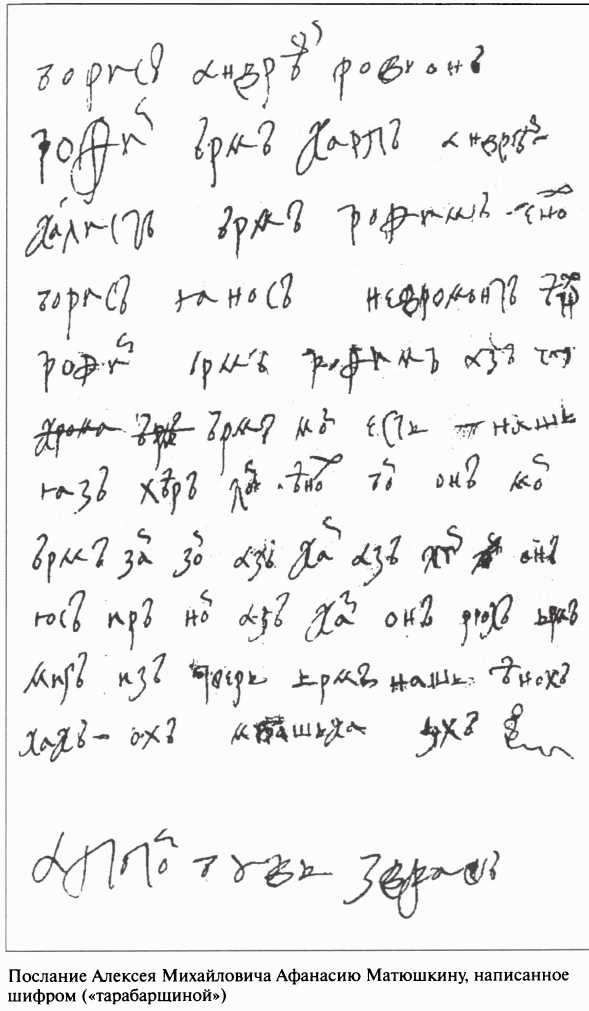

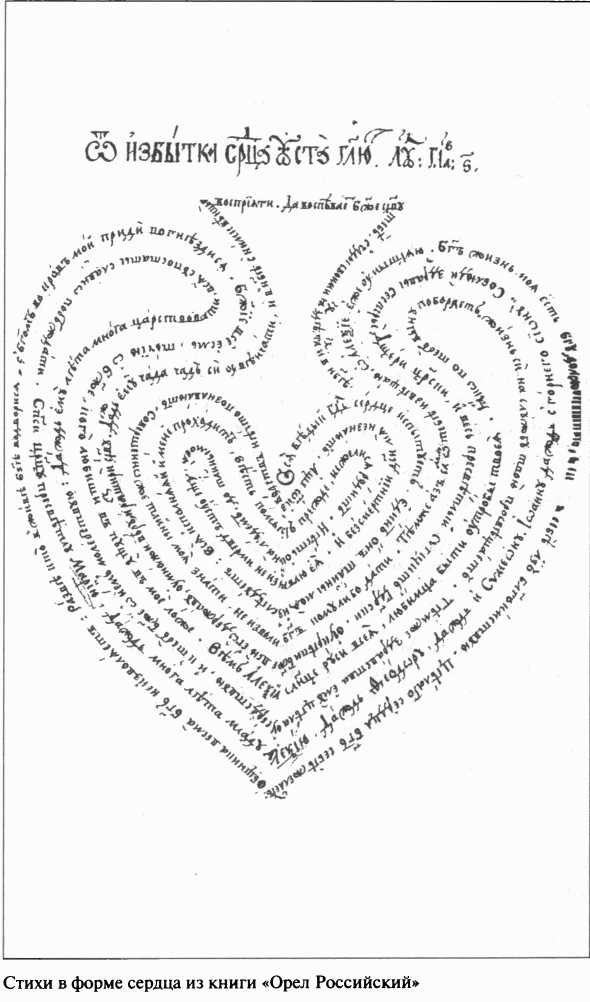

Поскольку практически каждый грамотный человек мог научиться подобному стихотворству оно не особо высоко ценилось самими авторами, которые прямо называли свое умение плетением вирш. Так, справщик Печатного двора Стефан Горчак в посланиях друзьям неоднократно использовал именно этот термин: «О том себе на нас не позазри, что тако тебе плетем»; «И молим тя, да не зазриши сему нашему плетению» и т. п. Чтобы усложнить искусство плетения вирш, употребляли различные барочные приемы (серпантинный стих в виде извивающейся змеи, стихи в форме различных фигур — звезды, сердца, креста и т. п.), цифровую тайнопись и многое другое. Поэты «приказной школы» составили в 1630-х годах сборник виршевых и прозаических предисловий к различным рукописям — «Шестодневу» Василия Великого, «Повести о Варлааме и Иоасафе», «Притчам» Эзопа и др. Название сборника говорит само за себя: «Предисловия многоразлична, от риторских многовещательных наук сложено и от многих повестей помалу объявлено. Стиховно и двоестрочно счинено любящих ради философьское учение проходити и в них удобнее разумевати божественная писания, вмале от великих любомудренное познание».

Таким образом, виршеплетение было чрезвычайно распространено у образованных дьяков и монахов задолго до проникновения в придворную среду. Как видно, потребность в нем была велика не только в столице, но и на окраинах государства, в отдаленных монастырях и городах.

Первый придворный поэт Симеон Полоцкий сумел поднять стихосложение на новый уровень — высокой поэзии, наполненной и просветительским смыслом, и церемониальным пафосом, и царственным величием. Он стал первым автором, сознательно избравшим поэзию для самовыражения. Симеон получил образование сначала в Киево-Могилянской, а затем в Виленской академиях и рано осознал свои способности. Одно из ранних его стихотворений содержит собственную ироничную характеристику:

Видите мене, как я муж отраден,

Возрастом велик и умом изряден.

В том же стихотворении автор утверждает, что ума у него даже излишне много («сквозь нос вытекает, да Семен умен — языком приймает»). Как бы предвосхищая известные слова Пушкина: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — Симеон Полоцкий говорит, что его ум — его единственный товар:

Ума излишком, аж негде девати,

Купи кто хочет, а я рад продати.

С этой целью — продать свой ум — он и устремился в 1664 году из родного Полоцка в Москву. Добившись признания, он до конца жизни был главным придворным поэтом. Благодаря ему русский стихотворец не превратился в шута при московском государе, как часто случалось при дворах западноевропейских правителей, а получил статус учителя и просветителя. При этом Симеон предупреждал всех последующих придворных сладкопевцев:

Близ царя еси, честь ти сотворися,

Но тощно вины всякия блюдися:

Ибо тяжко есть оттуду падати

И неудобно паки восстати.

При Алексее Михайловиче Симеон создал образцовые вирши для произнесения при обязательном тосте за монаршее здоровье — «Стиси, внегда чашу государеву пити», — в которых использовал уже знакомые всем образы и стереотипы: «Соломон Богу един храм постави, Алексей многи созда и направи»; «Вторый Константин царь наш проявися»; «И Владимиром лепо его звати»; «Кротость в Давиде не вящая бяше, яко Алексей имать, солнце наше». Поэт постоянно называл русского царя «солнцем», хотя, будучи монахом, не мог не знать, что так в христианской традиции именуют только Господа. Значит, за уподоблением царя небесному светилу стояло представление о святости царской власти, данной от Бога — или Симеон использовал заимствованное из Европы светское придворное клише? Европейски образованный человек, он должен был знать, что французского короля Людовика XIV называют «король-солнце» не в традиционно-христианском, а в сугубо светском смысле: с одной стороны, тот любил на маскарадах наряжаться в костюм солнца, с другой — при виде короля и его блестящего двора само собой напрашивалось подобное сравнение.