Из Витичева начиналось нелегкое, длившееся около шести недель плавание русов в вожделенный Царьград. Грекам оно представлялось «мучительным, страшным, невыносимым и тяжким» делом (Константин Багрянородный), «немыслимым маршрутом» (патриарх Фотий). Для русов же это ежегодное путешествие «в грекы» было частью их повседневной жизни – суровой жизни, по определению Константина Багрянородного.

Первая опасность поджидала русов у днепровских порогов – целого ряда стремнин и уступов, занимавших почти семидесяти километровый участок нижнего течения Днепра, между современными городами Днепропетровском и Запорожьем. Здесь Днепр пересекается каменистыми отрогами Авратынских возвышенностей. В наши дни увидеть пороги уже нельзя (их затопили в 1927–1932 гг. при сооружении Днепрогэса), а в конце XIX – начале XX в. они, по описанию Ключевского, выглядели так: «По берегам Днепра рассеяны огромные скалы в виде отдельных гор; самые берега поднимаются отвесными утесами высотой до 35 саженей

[495] над уровнем воды и сжимают широкую реку; русло ее загромождается скалистыми островами и перегораживается широкими грядами камней, выступающих из воды заостренными или закругленными верхушками. Если такая гряда сплошь загораживает реку от берега до берега, это – порог; гряды, оставляющие проход судам, называются заборами. Ширина порогов по течению – до 150 саженей; один тянется даже на 350 саженей. Скорость течения реки вне порогов – не более 25 саженей в минуту, в порогах – до 150 саженей (4–5 м в секунду. – С. Ц.). Вода, ударяясь о камни и скалы, несется с шумом и широким волнением»

[496].

В позднейших географических сочинениях XVII–XVIII вв. число порогов колебалось от 9 до 12 (некоторые пороги считали уступами одного, протяженного порога), в XIX в. писали о 10 порогах и 30 каменных грядах, но Константин Багрянородный описывает прохождение только семи порогов. Все эти препятствия русы преодолевали одним и тем же способом. Пристав к берегу поблизости от порога, они высаживали на сушу людей и выгружали поклажу. Затем, раздевшись донага, со всех сторон обступали ладьи и толкали их шестами вдоль берегового изгиба; шедшие впереди тщательно ощупывали ногами каменистые выступы дна. В это время оставшиеся на берегу дружинники сопровождали скованных невольников, несущих на себе товары и снасти, к тому месту, где кончался порог.

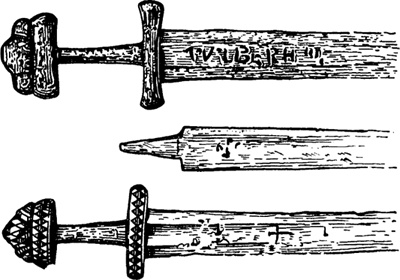

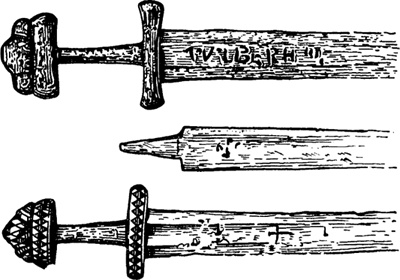

Русские мечи X в., найденные в районе Днепровских порогов

У четвертого и следующих за ним порогов появлялась новая забота: приходилось отряжать стражу для наблюдения за возможным появлением печенегов, которые также могли напасть на русов и на большой переправе, в 15 километрах южнее последнего порога. По-видимому, разбойные нападения случались, когда русы по каким-то причинам отказывались продлить мирный договор с печенегами и не посылали им ежегодных подарков. Константин Багрянородный пишет, что при прохождении порогов русам было чрезвычайно трудно отразить внезапный набег степняков, и военное столкновение здесь, как правило, заканчивалось для них катастрофой. Если даже самим дружинникам и купцам удавалось спастись на ладьях, то все выгруженное на берег добро вместе с челядью доставалось печенегам.

Поэтому, благополучно миновав пороги, русы отмечали окончание перехода торжественной религиозной церемонией. Достигнув острова Святого Григория (Хортицы)

[497], они останавливались, чтобы совершить жертвоприношения. По описанию Константина Багрянородного, на острове стоял «громадный дуб», возле которого русы «приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие – кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они и жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми». В славянской мифологии дуб символизировал источник жизни – мировое древо, как правило, растущее на острове посреди океана, и географическое положение острова Хортицы – неподалеку от Днепровского устья – соответствует такому пониманию семантики описанного Константином ритуала

[498]. Вместе с тем дуб был священным деревом Перуна (два таких культовых дуба с вбитыми в них кабаньими клыками и челюстями найдены археологами в Среднем Поднепровье, на дне Днепра и Десны)

[499]. Совершаемые возле дуба обряды наделялись особым таинством. Важнейшую часть русских ритуалов на Хортице составляло, вероятно, обращение к всемогущему громовику с благодарностью за избавление от опасности. Петушиные жертвоприношения у русов в других источниках обыкновенно связаны с погребальными обрядами (похороны знатного руса у Ибн Фадлана, сообщение Льва Диакона о поминках по павшим у Доростола воинам Святослава); но в данном случае русы, скорее всего, гадали о предстоящем плавании

[500], – ведь, по словам Константина Багрянородного, они «боятся пачинакита» до тех пор, пока не окажутся в дельте Дуная.

Для дальнейшего, морского путешествия русским ладьям требовалось переоснащение. Все необходимые материалы русы везли с собой. В устье Днепра, на острове Святой Эферий, они наращивали на ладьях борта, ставили мачты, паруса, прилаживали кормила и проч. На это уходило два-три дня. Затем, придерживаясь береговой линии, русская флотилия выходила в море.

В днестровском лимане русы позволяли себе несколько дней отдохнуть на островках и отмелях речной дельты, после чего продолжали плавание. Все это время за ними неотвязно следовали печенеги, терпеливо выжидавшие удобного случая поживиться. По-видимому, в этих местах, несмотря ни на какие мирные договоры, действовало разбойное береговое право, отдававшее потерпевшего крушение в руки грабителей. Русы никогда не бросали своих товарищей, попавших в беду. «И если море, – пишет Константин Багрянородный, – как это часто бывает, выбросит моноксил [ладью-однодеревку] на сушу, то все [прочие] причаливают, чтобы вместе противостоять пачинакитам». Впрочем, русы и сами при случае промышляли морским разбоем. Отлично зная это, греки требовали от них не обижать тех незадачливых византийских купцов, чьи корабли были «вывержены» морем на берег.