Все это, разумеется, чистая литература, фольклор. Но с исторической точки зрения тройная месть Ольги может быть истолкована как свидетельство того, что приготовления «киян» к походу «вылились в серию человеческих жертвоприношений, призванных обеспечить полянской общине благорасположение богов и дать ей победу над врагом»

[213]. Кульминацией культовых обрядов стало торжественное погребение Игоря (которое если и имело место в действительности, то должно было состояться позднее – во время похода Ольги в «Деревьскую землю» или сразу после его окончания). Так что мы вправе считать все эти деяния не столько личной местью Ольги, сколько ритуальными действиями всей киевской общины.

При помощи этих ритуалов убитый Игорь был превращен в наделенного магической силой предка-покровителя княжеской семьи и всей Русской/Киевской земли. Его сакральные функции земного вождя-жреца перешли к Святославу, ибо «ни в ком божественность не находит лучшего воплощения, чем в… сыне, унаследовавшем от отца его священное наитие»

[214]. Только тогда русы решились на военные операции против «Деревьской земли». Вероятно, сцена с бросанием копья Святославом воспринималась людьми X–XI вв. в духе именно этих древнейших языческих представлений, согласно которым начинать сражение посредством некоего символического жеста (в данном случае метания копья в сторону врага) надлежало вождю, обладавшему божественной силой: «Суну копьем Святослав на деревляны, и копье лете сквозе уши коневи, и удари в ноги коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: „Князь уже почал; потягнете, дружина, по князе“

[215]. И победиша деревляны. Деревляны же побегоша в градех своих». Даже в христианскую эпоху древнерусские книжники напрямую связывали победу Святослава (непреклонного язычника) над «древлянами» с покровительством небесных сил. В Архангелогородской летописи данный текст имеет продолжение: «И пособи Бог Святославу, и победи древляны…»

Впрочем, на самом деле Святослав, скорее всего, не участвовал в походе на «древлян». Жизнь князей-отроков старались не подвергать опасностям войны

[216].

В эпизоде с осадой Ольгой Искоростеня на первое место выступает уже собственно месть: «Ольга же устремися с сыном своим на Искоростень град, яко те бяху убиша мужа ея, и ста около града с сыном своим, а деревляне затворишася в граде и боряхуся крепко из града, ведеху бо [ибо знали], яко сами убили князя и на что ся предати [не надеясь на милость в случае сдачи города]. И стоя Ольга [под городом] лето, и не можаше взяти града, и умысли сице: посла ко граду, глаголющи: «что хочете досидети? А вси грады ваши предашася мне, а ялися по дань, и делают нивы своя и земле своя; а вы хочете измерети гладом, не имучеся по дань». Деревляне же рекоша: «ради ся быхом яли по дань [мы бы и рады дать дань, покориться], но [ведь ты] хощеши мьщати мужа своего». Рече же им Ольга: «яко аз мьстила уже обиду мужа своего, когда [ваши послы] придоша Киеву, второе и третье, когда творих трызну мужеви своему; а [ныне] уже не хощю мьщати, но хощу дань имати помалу, и смирившися с вами пойду опять».

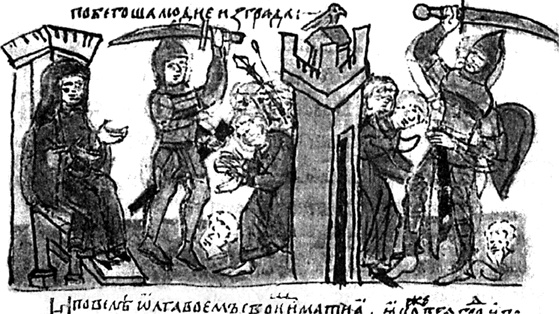

Взятие Ольгой Искоростеня (древнерусская миниатюра)

Однако и здесь действиям Ольги присущ магический символизм. Ее обращение к древлянам с предложением выдать малую дань в передаче летописца Переславско-Суздальского читается так: «Ныне у вас несть меду, ни скор, но мало у вас прошю дати богам жертву от вас, и ослабу вам подать себе на лекарство главные болезни, дайте ми от двора по 3 голуби и по 3 воробьи, зане у вас есть тыи птици, а инде уж всюду сбирах, и несть их, а в чюжюю землю не шлю; а то вам в род и род…»

Этот вариант явно ближе к первоначальному тексту сказания, так как сохраняет сакрально-магическую подоплеку истории с «птичьей данью»: оказывается, что в продолжение всей осады в лагере русов совершались птичьи жертвоприношения, которые, по всей видимости, должны были облегчить русам взятие Искоростеня, – в результате чего русы за «лето» (за год) переловили всех птиц в округе.

В других списках Повести временных лет речь Ольги к жителям Коростеня старательно отредактирована: «Она же рече им:

„ныне у вас несть меду, ни скоры, но мало у вас прошю; дадите ми от двора по 3 голуби да по 3 воробьи: аз бо не хощу тяжьки дани взложити, якоже и муж мой, сего прошю у вас мало, вы бо есте изнемогли в осаде, да сего у вас прошю мало“».

Изъятие упоминаний о птичьих жертвоприношениях, вероятно, объясняется цензурными соображениями: святая княгиня, даже будучи еще «поганой», не должна принимать непосредственного участия в языческих мерзостях. Предложение Ольги выдать дань дворовыми птицами нужно рассматривать в свете символико-магического значения дани, зачастую заслонявшего ее материальную сторону. Внешне безобидное и необременительное условие примирения вовсе не являлось таковым на самом деле, ибо Ольга посягнула на замкнутый мир дома, огороженный наговорами, заклятиями и амулетами от вторжения чужаков и злых духов. Тем самым каждый «древлянин» терял цельность своего духовного космоса, так как некая его часть теперь принадлежала русской княгине. Вот почему, получив требуемое, Ольга произносит: «Се уже есте покорилися мне и моему детяти». Не исключено, что и поджигание птиц, обернутых в пропитанные серой платки, тоже было частью какого-то обряда, который впоследствии был истолкован людьми христианской культуры как военная хитрость. Этнографам известен древний культовый обычай поджигать птицам хвосты

[217].

Из этих наблюдений видно, в каком направлении менялся со временем смысловой вектор сказания об Ольгиной мести. В летописной обработке яркий языческий колорит сказания, естественно, поблек, и на первый план выступила сухая «графика» сюжета: «мудрость» (хитрость) Ольги и собственно месть. Ученые монахи совлекли со святой княгини, «матери русских князей», одежды языческой жрицы, запачканные запекшейся кровью человеческих жертв, и нарисовали образ изобретательной и беспощадной мстительницы за убитого мужа – образ, не потерявший своей привлекательности для крещеных русских людей конца XI – начала XII в.