Приз Масамунэ…высокая награда за мастерство, присуждаемая на ежегодном конкурсе изготовителей клинков, названная по имени одного из величайших мастеров прошлого.

Глава 5.

Ствольный дамаск

Мы по горочкам скакали

Наподобье саранчи,

Из берданочков стреляли,

Все донские казачки…

Старинная песня

Историческая справка

Как ни парадоксально, но все без исключения новшества и революционные технологические решения прошлых веков, нашедшие применение в армейском огнестрельном оружии, были созданы и опробованы как охотничьи. Военный прогресс в данной области всегда плелся в хвосте благородной лесной потехи, и блестящие мундиры с кирасами вынуждены были глотать пыль из-под «ног» неизменно шествующих в авангарде тирольских шляп и охотничьих камзолов. Теперь дела обстоят иначе, но в прежние времена короли и герцоги, держа в руках ключи от государственных бюджетов, инвестировали в первую очередь то, к чему лежали их пылкие души - а лежали они к оленьим и кабаньим травлям, но никак не к солдатам с фузеями. Кроме того, над созданием охотничьего оружия трудились знаменитые мастера, оснащенные первоклассным инструментом и осененные пристальным вниманием венценосных особ, что как-то особенно подогревало их энтузиазм. Вот что пишет по этому поводу В. Е. Маркевич в фундаментальном исследовании «Ручное огнестрельное оружие»:

«Ружье, со времени появления первых образцов его в виде кулеврин и аркебузов, стало применяться охотниками для целей охоты, и стрелками, любителями этого искусства - для целевой стрельбы. Такая мирная служба огнестрельного оружия первоначально была более распространена, нежели употребление ружей для войны. Для охоты и стрельбы в цель ружье находило применение почти ежедневно, для войны оно требовалось реже. Все изобретения и усовершенствования применялись перво начально преимущественно к охотничьим ружьям, потому что искусный и изобретательный мастер мог скорее и больше выручить за усовершенствованное оружие от богатого любителя, чем за военное ружье, модернизация которого финансировалась лишь в военное время. Знаменитые охотники и стрелки, выступающие на состязаниях, также могли хорошо оплачивать даже мелкие усовершенствования оружия, лишь бы его ружье имело хоть небольшое преимущество над ружьем соперника. Наконец, провести в жизнь и скорее пустить в эксплуатацию изобретение в области огнестрельного оружия было гораздо проще по охотничьей линии, чем по линии громоздкой военной организации. Вследствие всех этих причин охотничье оружие всегда шло впереди военного».

Нет смысла перечислять замечательные новинки, увидевшие свет в качестве компонентов охотничьих двустволок и штуцеров, но и ударно-кремневые замки, и капсюли центрального воспламенения, равно как и сами унитарные патроны, а также вращающиеся блоки стволов и многое, многое другое пришло в войска под звуки охотничьего рога. Нас же в этом впечатляющем списке конкретно интересует то единственное, без чего само понятие огнестрельного оружия лишается смысла - именно стволы, в которых дробь или пуля набирает убойную силу.

Как раз применение дроби и потребовало решительного усовершенствования ствола. Когда стрельба велась исключительно пулями (причем круглыми), не было особой нужды заботиться о качестве ствольного материала, балансу и общему весу оружия придавали мало значения. Толстостенные стволы с избытком обеспечивали нормативы прочности на разрыв, и хлопотать об их усилении не приходилось. С распространением дроби, а с ней и нового способа стрельбы влет, потребовалось мобильное оружие с легкими и прочными стволами, а рост популярности двустволок повлек за собой необходимость еще большего облегчения и улучшения баланса. Легкие стволы, изготовляемые старым способом в виде продольно сваренных железных трубок, оказались ненадежными - при добром заряде их разрывало, а уменьшение навески пороха давало слабый бой.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, давайте подробнее рассмотрим технологию получения стволов в той последовательности, в какой она развивалась в Европе. Азиатские и прочие традиции отличаются лишь историческими сроками да наличием либо отсутствием каких-то не особо принципиальных моментов, поэтому не будем обнимать необъятное в стремлении дать универсальную картину эволюции стрелкового оружия.

Технология стволов

Генрих Аншютц в 1811 году издал книгу, посвященную истории винтовки, где он приводит четыре способа изготовления стволов:

* стволы с продольным швом,

* стволы со спиральным швом,

* стволы, навитые из ленты,

* стволы, навитые из дамаска.

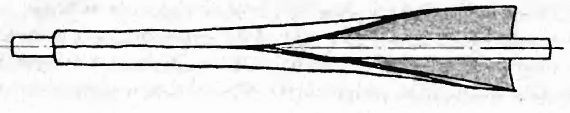

При этом две первые и две последние категории являются, по сути, одним и тем же, только в первом случае изменяется геометрия шва, а во втором - материал полосы. Итак, первоначально стволы делали из листа железа, который огибали вдоль оправки в виде прутка таким образом, чтобы края легли внахлест, один на другой, после чего шов проковывали молотом, осуществляя кузнечную сварку:

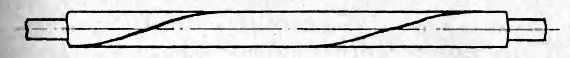

Дабы усилить конструкцию, на ствол набивались поперечные кольца, воспринимавшие свою долю раздувающих усилий при выстреле. После ковки готовый ствол обычно рассверливали до желаемого калибра и шлифовали изнутри и снаружи. Нет нужды пояснять, что подобная технология не могла дать хороших результатов. Оружейники, наблюдая за тем, как ведет себя их продукция в ходе стрельб, заметили, что вздутия и разрывы происходят главным образом вдоль - по шву или просто в направлении волокон металла. Кроме того, протянувшийся по всей длине шов вовсе не был идеально гладким, выгорал быстрее окружающего железа, и в результате довольно скоро пороховые газы начинали свободно гулять в обход снаряда, а неравномерность сечения пагубно сказывалась на точности стрельбы. Видя это, шов решили делать спиральным. Железный лист или сразу наворачивали на оправку наискось, штопором, или же закручивали готовую, но не сваренную трубку на несколько оборотов, и уже после проковывали. Теперь шов струился по винтовой линии.

Проблема конфликта с пулей снималась почти полностью, но прочность на разрыв увеличивалась незначительно. Поэтому мы и говорим, что два первых метода - продольный и спиральный - практически идентичны.

Пока дело касалось грубых архаичных стволов с относительно толстыми стенками, неприятности досаждали мало. Но потребность облегчения охотничьего оружия вывела проблему в разряд насущных. И потом, когда разорвавшийся мушкет калечил простого солдата - это одно, а когда лишался глаза сиятельный герцог, то круги от печального события расходились далеко, заставляя мастеров напрягать извилины. Умозрительные заключения, подпитанные восточными веяниями, постепенно обрели живую плоть, и почти все стволы, исключая самые дешевые, начали выделывать по принципиально иной технологии. Прежде всего брался наиболее чистый, мягкий и ковкий металл, тягучий и прочный на разрыв. Из него отковывали узкую ленту толщиною чуть большей, чем предполагаемая стенка ствола. Затем эту полосу накручивали на оправку так, чтобы последующий виток слегка заходил краем на край предыдущего, обеспечивая полную герметичность.