Несмотря на использование разнородного сырья, многократные проковки и скрутки настолько усредняли характеристики готовой полосы, что она приобретала совершенно замечательные качества. Тем не менее, мастера отнюдь не хватали первое попавшее под руку железо. В стремлении получить наилучший результат выбору исходного материала уделялось самое пристальное внимание. Поскольку вязкость ствола обеспечивалась тягучестью возможно более чистого железа, то этот компонент подбирался с особенным тщанием, что нашло отражение даже в названии одного из сортов дамаска, именуемом «гвоздевым». Многие известные оружейники, например, упоминавшийся уже Эспинар, тянули проволоку из старых подковных гвоздей, потому что такие гвозди делались из мягкого железа. Так как в те времена не существовало достоверных методик проведения предварительных испытаний, приходилось полагаться на течение жизни. В нашем случае в роли экспертов выступали мулы и лошади, подвергавшие подковы и гвозди суровым нагрузкам.

Ряд источников сообщает, будто полосу оттягивали непосредственно из гвоздей, без преобразования их в проволоку. Путем длительной ковки исходное железо доводили «до чистоты серебра и мягкости олова». Но в таком случае непонятно, каким образом получался рисунок (в отсутствие высокоуглеродистых фрагментов) и как вытягивалась лента, достаточно длинная для непрерывной навивки ствола по всей его протяженности? Мы находим лишь упоминание, что для выделки шестифунтового (2,4 кг) ствола требовалось до 50 фунтов (20 кг) гвоздей. Право, что-то здесь не то.

Упоминавшаяся выше кавказская традиция изготовления ружей и пистолетов занимает в истории этого вопроса весьма заметное и почетное место. Кавказ воспринял огнестрельные технологии из первых рук, непосредственно с Востока, частью которого он, строго говоря, и является. Но случилось это достаточно поздно - лишь к началу XVIII века «вогненный бой» потеснил привычные луки и стрелы, распространясь повсеместно. Абри де ля Мотрэ писал в 1711 году, что «черкесы научились изготовлять («подражать») огнестрельное оружие, подобное тому, которым владели татары». Он даже полагал, что черкесы превзошли оружие, которое купцы привозили к ним из Константинополя.

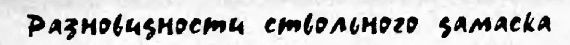

Разновидность ствольного дамаска

Здесь показаны несколько характерных сортов ствольного дамаска, производившегося в Западной Европе. Безусловно, разновидностей известно гораздо больше и, кроме того, существуют «азиатские* (в том числе кавказские) типы, имеющие свой оригинальный облик.

Вместе с тем, кабардинский посол Магомед Атажукин свидетельствует, что ружья «более покупают у российских купцов и у крымцев для того, что российские и крымские ружья лутче». Лук со стрелами, однако, так и не был окончательно забыт вплоть до XX века, находя частичное применение и для охоты, и для кровной мести. Хотя практичные горцы, привыкшие оценивать всякое оружие без предубеждения, исходя лишь из его реальных качеств, с удовольствием пользовались немецкими, венгерскими, итальянскими, французскими и многими другими образцами, более ценились турецкие и крымские. Позднее эстафета перешла к Дагестану, ставшему истинной кузницей Кавказа, выпускавшей порядочное количество и холодного, и огнестрельного оружия. Вот что сообщает о чеченском оружии капитан генштаба Норденстамм в составленном им в 1834 году описании:

«Ружья у них вообще хорошие и стреляют метко… бьют гораздо дальше наших солдатских ружей. В Чечне хорошего огнестрельного оружия не делают, покупают большей частью из Дагестана у кубачинцев, но кубачинские ружья не ценятся. Лучшие ружья крымские и стамбульские, так называемые Гаджи Мустафы, которые редки и весьма дороги. Также ценятся старинные европейские ружья, особенно пистолеты».

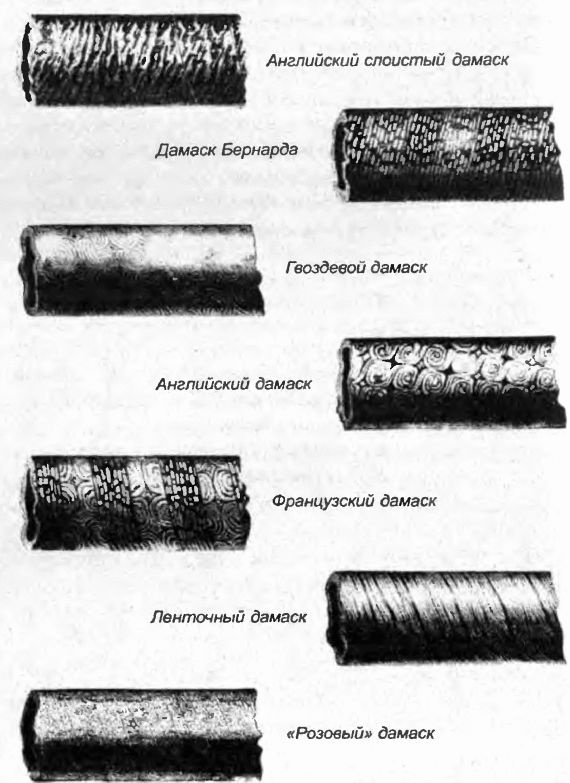

Вот некоторые крымские клейма, которые мы находим на столь ценимых стволах:

Примечательно, что уже на самых первых этапах джигиты однозначно предпочитали точные и дальнобойные нарезные винтовки гладкоствольным системам.

Возможно, для строевого солдата принципиально важным является быстрота заряжания, которая существенно различна в том и другом случаях. Гладкоствольный мушкет или аркебуза могли заряжаться секунд за тридцать, тогда как для нарезного оружия это время увеличивалось существенно. Речь идет, разумеется, о среднем стрелке, поскольку виртуозы перекрывали любые устоявшиеся нормативы.

Так, во время стрельб 1620 года стрелок из войска Густава-Адольфа в пять минут произвел шесть выстрелов, а в 1691 году в Шотландии был достигнут настоящий рекорд - 30 выстрелов за 7 минут. Черкесы, между тем, любили не спеша снарядить дальнобойную и точную винтовку, чтобы наверняка поразить врага на солидной дистанции. Торопиться было некуда - горы предоставляли надежное убежище, скрывавшее абрека и до, и после выстрела. Упоминания об этом мы находим во многих достоверных источниках. Например, подполковник Штетер, предпринявший в 1781 году путешествие во внутренние области Кавказа, сообщает в числе прочего: «…они верные и отличные стрелки, но при перезарядке они медленны и нуждаются в нескольких минутах».

Кавказское оружие тех лет, будучи, за редким исключением, нарезным, требовало от пяти до семи минут на перезарядку. Именно по этой причине в русской армии отказались от применения «винтовальных ружей», оставив их лишь егерям. Массовое же гладкоствольное ружье заряжалось солдатом за одну минуту. То же самое мы видим на примере нынешней чеченской войны, когда предпочтение отдается снайперским системам огня. При этом никакие иные положительные качества, кроме точности и дальности, в расчет не идут. Известны эпизоды, когда кустарным способом в стандартном автомате Калашникова табельный ствол заменялся тяжелым и длинным пулеметным. После подобной операции результативная стрельба на дистанции два километра становилась вполне обычной.

Ствольный дамаск на кавказе

Если предпринять небольшой исторический поиск, то картина производства огнестрельного оружия на Кавказе предстанет довольно благополучной. Поначалу использовалось местное природное сырье, но позднее, ближе к XIX веку, необходимость в трудоемкой переработке руды совершенно отпала, так как гораздо проще было закупать уральское железо, отличавшееся притом превосходным качеством. Вот что пишут по этому поводу французский коммерсант Тавернье и немецкий врач и путешественник Кемпфер: «Они все настолько трудолюбивы, что сами добывают руду, которую затем расплавляют и изготавливают различную домашнюю утварь…добывают железо из рудников, которое куют и изготавливают всякого рода орудия». (Оба автора Черкесию не посещали, а близость их текстов позволяет думать, что они воспользовались одним и тем же источником. Прим. Э. Аствацатурян). Известный исследователь нравов и обычаев народов Кавказа, И. Ф. Бларамберг, сообщает: «На территории абадзехов имеется самородное железо в форме крупного песка (Прямо как в Японии! Прим. автора). Абадзехи собирают его и выплавляют в виде слитков, пригодных для использования в различных целях». Железо производилось методом сырого дутья. Его доводили до мягкого состояния, поддававшегося ковке. Профессия кузнеца была широко распространена и пользовалась большим уважением.