ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ

КАК ДЕВА ОБЕРНУЛАСЬ РУСАЛКОЙ

В сентябре 1836 года в Париже состоялась премьера балета Шарля Адольфа Адана “Дева Дуная”. Романтическое представление в двух актах и четырех картинах следовало законам жанра: чистыми чувствами управляют волшебные силы. Специально для прима-балерины Марии Тальони балет поставил ее отец, балетмейстер Филиппо Тальони. Тальони считают лучшей европейской танцовщицей XIX века, именно она ввела в практику юбку-пачку и пуанты. Сюжет балета-сказки таков: юная красавица по имени Полевой Цветок (ее, сироту, нашли малышкой на цветущем поле) влюблена в Рудольфа, молодого оруженосца (по другой версии – сына) важного барона. Однако и сам властный аристократ останавливает свой выбор на Fleur-de-Champ. Влюбленные в отчаянии, ведь злая судьба оказывается сильнее их чувства. Чтобы не достаться постылому, девушка бросается в Дунай. Рудольф, помрачившись рассудком, также топится в реке. Влюбленные встречаются в пучине. Убедившись в силе их страсти, Нимфа Дуная возвращает Полевой Цветок и Рудольфа в мир людей. Балет стал европейской сенсацией. Через год отец и дочь Тальони отправились на гастроли в Петербург, а в 1838 году “Деву Дуная” поставили в Большом театре. За три десятилетия до Адана образ дунайской нимфы заинтересовал австрийского композитора Фердинанда Кауэра: он сочинил оперу-феерию “Дева Дуная” (другой вариант “Дунайская русалка”), впервые поставленную в Вене в 1798 году. Драматург Карл Фридрих Генслер взял за основу сюжета легенду о Лорелее и ее безответной любви к прекрасному рыцарю. Генслер и Каэур заменили Рейн Дунаем, а драму превратили в бытовую комедию: романтический зингшпиль рассказывает о превратностях русалочьей жизни. Опера в различных интерпретациях стала популярной в Европе. В России ее поставили в 1803 году под названием “Днепровская русалка”: это история любви крестьянской девушки Лесты и князя Видостана. Арию из первого акта оперы Каэура упоминает в “Евгении Онегине” Александр Пушкин. В Австрии “Дева Дуная” была еще раз актуализирована в 1950-е годы – как авангардистский спектакль – творческими силами столичной Wiener Gruppe.

Еще почти через полвека ироническую концепцию дунайской сути изложил Милорад Павич, наблюдавший реку из своего белградского окна. Три странички его вязкого текста “Биография Дуная” – явная издевка над Гёльдерлином и Хайдеггером. Устье Дуная, пишет автор “Хазарского словаря”, было открыто раньше истока, поскольку река протекает от ада к раю. Чтобы попасть в преисподнюю, нужно просто скользить вдоль потока, а к небесам приходится с усилием плыть в неизвестность. Река времени и Дунай несут воды в разных направлениях: время течет с востока на запад, а река увлекает корабли и путников из сегодня во вчера, в глубину веков. Рыба, поднимающаяся на нерест от Черного моря, не способна поэтому состариться, замечает между прочим Павич.

Мастерство стихотворца Гёльдерлина заключалось в умении связывать философию и поэзию так, чтобы сгладить между ними границы. Развитое чувство изящного воспитало в поэте художественное отвращение к действительности, идеалы он искал в прошлом, под вечными небесами Эллады, в античном мистицизме. Для многих стихов Гёльдерлина, отмечают литературоведы, характерны настроения язычника, благоговеющего перед величием божественной природы. Поэзия, как часто бывает, переплеталась с жизнью. Юношескую ипохондрию Гёльдерлина, зарабатывавшего на жизнь преподавательской практикой, усилило страстное чувство к матери одного из учеников Сюзетте Гонтард. Эта Сюзетта, жена франкфуртского банкира, ответила пииту взаимностью, но роман был обречен на драматический финал, поскольку обманутый муж быстро разобрался в ситуации. Свой идеал женщины 27-летний Гёльдерлин вывел в главном труде жизни, романе в письмах “Гиперион”, в образе жрицы Диатимы. Болезненная любовь к Сюзетте-Диатиме, как считают биографы, обострила психическое расстройство Гёльдерина и буквально свела его с ума, увы, не только в поэтическом смысле слова. А Сюзетта вскоре зачахла от инфлюэнцы.

Все главное – шесть томов философских стихов, философской прозы и романтических писем – Гёльдерлин сочинил к сорока годам. Еще свыше трех десятилетий полупомешанный гений прожил в Тюбингене под присмотром сердобольной семьи плотника Циммера. На похороны поэта не приехали ни члены его семьи, ни друзья юности Георг Гегель и Фридрих Шиллинг.

Не напрасно реки

Не высыхают. Но как?

Им нужен знак,

Не меньше, чтобы как-то солнце

С луной нести в покое, неразлучно,

И днем и ночью течь вперед, и чтобы

Приятно было небу отражаться —

вот верная философия поэзии и жизни! И впрямь, почему не высыхают реки? Нужно ли иное объяснение: реки текут, чтобы в них приятно было небу отражаться…

Пафос антично-алеманских аллегорий набрал особенную популярность в Центральной Европе после окончания Наполеоновских войн (в немецкой историографии этот период известен как Освободительная война 1813–1815 годов) и образования Германского союза, в очередной раз обозначившего политическое и мировоззренческое единство десятков разных немецкоязычных территорий, от Кёнигсберга до Люксембурга, от Бреслау до Шверина. В отличие от поэта-философа Гёльдерлина, преклонявшегося перед античной традицией, но подчинявшего ее национальному началу (поэт называл это “освобождением от греческой буквы”), диктовавшие своими волей и кошельком художественную моду правители той поры старательно следовали нормам классицизма. А классицизм подразумевал принятие греко-римского искусства как абсолютного образца для подражания. Живописная долина немецкого Дуная предоставила великолепные возможности для архитектурных экспериментов. Главный и самый пылкий среди царственных немецких экспериментаторов – король Баварии Людвиг I Виттельсбах, старавшийся превратить свою столицу Мюнхен в “новые Афины”.

ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ

КАК КОРОЛЬ ВОЗВОДИЛ ПАНТЕОНЫ

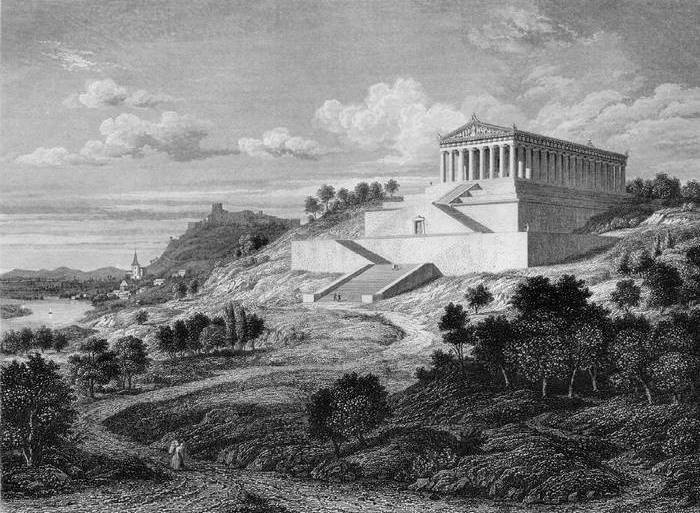

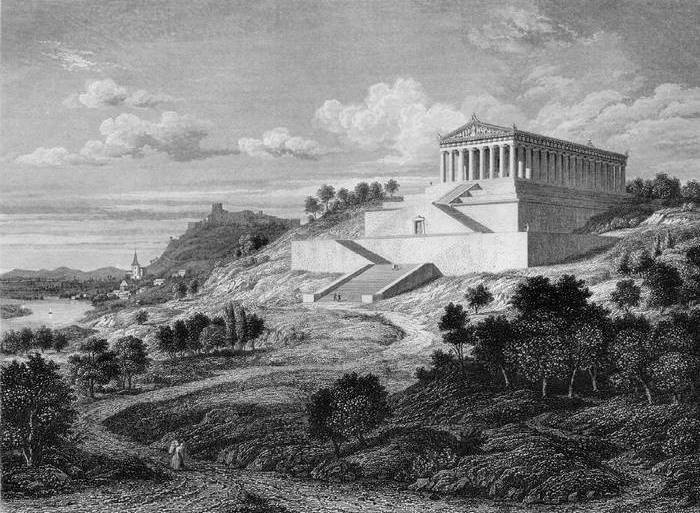

Карстен Дёрр. “Вальхалла”. 1845 год.

В 1827 году Людвиг I распорядился начать на холме над Дунаем, близ местечка Донауштауф в десяти километрах от Регенсбурга, строительство Зала славы Walhalla. Вальхалла в немецко-скандинавской мифологии – небесный чертог для павших в бою доблестных воинов. Идеологическая цель проекта, который Людвиг замыслил, еще будучи принцем, заключалась в том, чтобы подтвердить преемственность Германией античной культуры. Архитектор Лео фон Кленце (автор проекта здания Нового Эрмитажа в Петербурге) не искал оригинальности: за образец пангерманского пантеона он взял главный храм древних Афин, Парфенон. В Зале славы установлены скульптуры “великих немцев” и посвященные им мемориальные доски. В отличие от мифической Вальхаллы, где пировали только воины, немецкий рай Людвига I предназначен также для ученых и поэтов, писателей и художников, государственных деятелей и служителей культа. Главный мраморный персонаж “Вальхаллы” – сам баварский король в римской тоге, увенчанный лавровым венком (памятник установлен после смерти Людвига). Главным критерием отбора “великих” стала их принадлежность к немецкой культуре, поэтому среди героев “Вальхаллы” – представители многих государств, в том числе России: Екатерина II Великая, фельдмаршал Христофор Миних, князь Михаил Барклай-де-Толли и граф Иван Дибич-Забалканский. К моменту открытия Зала славы, осенью 1842 года, в пантеоне были увековечены имена 160 человек. Сейчас в “Вальхалле” 195 памятных знаков (из последних дополнений: Альберт Эйнштейн, Конрад Аденауэр, Генрих Гейне, Софи Шолль). На следующий день после открытия Зала славы Людвиг Баварский заложил первый камень в фундамент Зала освобождения Befreiungshalle. Этот пантеон на холме Мехельсберг у города Кельхайм возведен в честь освобождения германских государств от Наполеона. Строительство начал архитектор Фридрих фон Гертнер, а продолжал и завершал в 1863 году (на личные средства Людвига, в 1848 году потерявшего трон) все тот же Лео фон Кленце.