Столкновение Югославии с НАТО не оставило после себя героического мифа. Разрушенное, в том числе мосты через Дунай, поднято из руин на средства Европейского союза. Монумент памяти жертв операции “Союзная сила”, исчерканная легкомысленными граффити колонна “Вечный огонь”, установлен в белградском парке Мира и дружбы неподалеку от речных берегов, среди деревьев, которые некогда в доброжелательном присутствии югославского маршала высаживали политические персонажи разных стран, от американского президента Ричарда Никсона и британской королевы Елизаветы II до северокорейского диктатора Ким Ир Сена, советского вождя Леонида Брежнева и эфиопского императора Хайле Селассие I. Посетители к “Вечному огню” приходят так редко, что мне пришлось предъявлять бдительным полицейским документы и объясняться насчет фотокамеры.

В особом зале Музея воздухоплавания я видел обломки натовского самолета F-117А Nighthawk, сбитого 27 марта 1999 года в небе над Белградом 3-й батареей 250-й ракетной бригады ПВО вооруженных сил Югославии. Американский пилот, подполковник Дейл Зелко, успел катапультироваться. Его врагами-зенитчиками командовал полковник Золтан Дани, венгр из Воеводины, он-то и заслужил орден на грудь. Теперь Дани в отставке, живет в деревне Скореновац в пяти километрах от Дуная, держит хлебопекарню и ежегодно 27 марта готовит торт в форме F-117, отмечая свой подвиг. Через несколько лет после войны вышедший в запас подполковник приехал знакомиться с отставным полковником – сбитый явился в гости к сбившему. Сербские документалисты сняли об этом фильм “Вторая встреча”, хотя первой-то встречи не было.

ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ

КАК РУССКИЕ БЕЖАЛИ К РЕКЕ

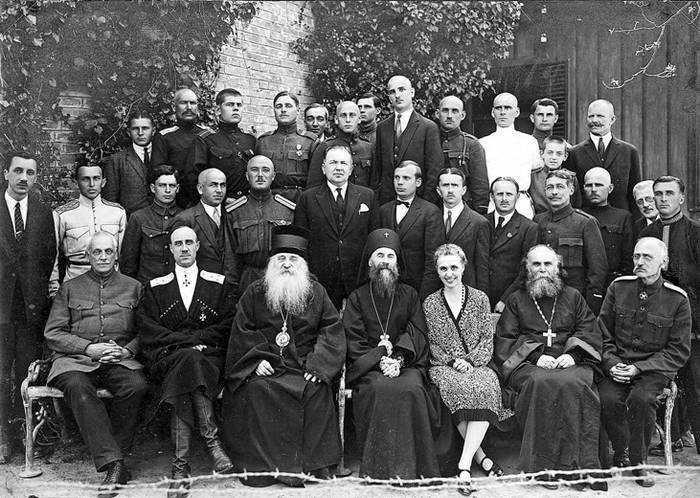

Михаил Нестеров. Архиепископ Антоний (Храповицкий) в 1917 году.

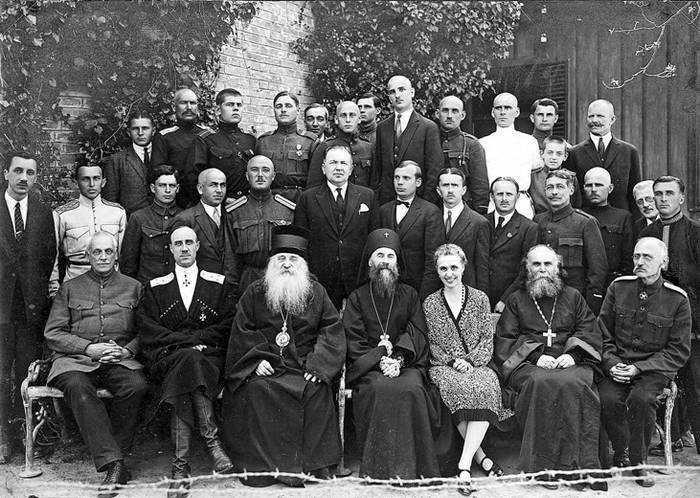

Петр Врангель и Антоний Храповицкий в Югославии. 1927 год.

К середине 1920-х годов в Королевстве сербов, хорватов и словенцев осели больше сорока тысяч эмигрантов из Советской России. Белградское правительство с сочувствием относилось к борьбе Белого движения против большевиков, поэтому дало согласие на размещение в стране беженцев, открыло программу помощи и предоставило им благоприятный юридический статус. Донские и кубанские казаки, солдаты деникинских Вооруженных сил Юга России, офицеры русской армии вместе с членами семей, монархически настроенная интеллигенция Петербурга, Москвы, Харькова – все эти люди не теряли надежд вернуться на родину, но для многих изгнание оказалось роковым. Две трети “югославских русских” обосновались в Сербии, в основном в Белграде, Нови-Саде и небольших придунайских городах Срема и Бачки. В 1921 году сербский патриарх Димитрий предоставил свою летнюю резиденцию в Сремски-Карловцах в распоряжение тех русских церковных иерархов, отношения которых с московским клиром шли к разрыву. На берегу Дуная был основан Архиерейский синод Русской православной церкви за границей под руководством митрополита Киевского и Галицкого Антония Храповицкого. В 1922 году в Сремски-Карловцы прибыл из Константинополя барон Петр Врангель, глава Российского общевоинского союза – скелета бывшей и, как казалось тогда, прообраза будущей русской армии. Через шесть лет барон скончался в Брюсселе, а в 1929 году его прах перенесли в построенный на эмигрантские деньги в Белграде храм Святой Троицы (я бывал в этой церкви в парке Ташмайдан, беседовал с настоятелем). В межвоенный период Югославия оставалась заметным центром русской эмиграции. В королевстве выходили русские монархические газеты (в частности, “Вера и верность” и “Русский стяг”), функционировали культурные и образовательные учреждения. В Нови-Саде выступала группа казаков-джигитов с духовым оркестром и танцовщиками, в Белграде давали спектакли актеры Московского Художественного театра. Губительной для русской общины оказалась Вторая мировая война. После оккупации Сербии нацистами “для борьбы с большевиками” был сформирован Русский корпус (около семнадцати тысяч человек), на две трети состоявший из эмигрантов из балканских стран. Под командованием генерала Бориса Штейфона это соединение воевало с партизанами Тито, а затем и с частями Красной армии. В конце войны корпус понес чувствительные потери, а его уцелевшие бойцы сдались в британский плен. Югославские коммунисты упразднили русские учреждения; Синод перебрался на запад Германии. В Сремски-Карловцах в 2007 году установлен памятник Врангелю; на вратах Патриаршего двора появилась мемориальная доска памяти первоиерарха Антония. Другим балканским адресом межвоенной русской эмиграции стала Болгария, где – в основном в городах центра и востока страны – обосновались почти тридцать тысяч человек.

Белград, как и прочие города Европы, хранит раны несчастливого XX столетия, но, как кажется, главная новая сербская память – не в скорбных памятниках. Первая и Вторая мировые войны были ужасны, куда ужаснее локального конфликта отдельно взятого авторитарного режима с союзом НАТО, они приостановили развитие человечества в целом (хотя у каждого народа и каждого государства, конечно, свой счет разрушений и потерь), а вот распад Югославии затормозил одну только эту страну. Вся Центральная и Восточная Европа уже четверть века живет без коммунизма; Венгрия и Румыния, Словакия и Болгария прошли за минувшее после отказа от тоталитаризма время разные отрезки пути в будущее – чтобы увидеть и оценить это, достаточно совершить туристическую поездку по Дунаю. Сербия же, по сути, еще толком и не начинала движения “вверх”, оттого и ее коллективная память последних десятилетий не светла, а мутна, как речная вода. Ровно об этом писал когда-то и по иному поводу югославский лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич: “Почему балканские страны не могут войти в круг просвещенного человечества?.. Думается мне, одна из причин заключается в отсутствии уважения к человеку, к его достоинству и его полной внутренней свободе, причем уважения безусловного и последовательного. Мы повсюду носим с собой этот недостаток, некий восточный грех нашего происхождения и печать неполноценности, которую невозможно скрыть”.

У впадения в Дунай речки Тамиш (или Тимиш, если по-румынски) стоят чудесные маяки прочной австро-венгерской постройки – две накрытые круглыми шляпками стройные башенки из красного и желтого кирпича. В Сербии уверены, что это единственный парный речной маяк не то на Дунае, не то даже во всей Европе. И конечно, гордятся достопримечательностью. Правда, уже полвека маяки никому не светят: оборудование со старых башен, выведенных из эксплуатации в 1960-е годы, постепенно разворовали, облицовочную плитку отодрали, наружные лестницы распилили и утащили для дачно-садовых нужд или попросту в металлолом.

У соединения Тамиша с Дунаем расположен город Панчево, в последние десятилетия больше замечательный не историческими, а промышленными объектами. Фактически это восточная окраина Белграда (только через реку с двумя островами) с вынесенными в соседний район вредными предприятиями вроде химического комбината с девятью линиями производства (пропиленовая, полиэтиленовая, этилендихлоридовая и другие не менее ужасные), нефтеперерабатывающего завода и фабрики по выпуску минеральных удобрений, если вспоминать только о главных заботах местных экологов. В условиях постоянной нехватки средств, после череды реформ и приватизации, урона от международных санкций против СРЮ, новой реструктуризации весь этот народно-хозяйственный комплекс работает не на полную мощность (хотя дымит, кажется, вовсю) и находится в перманентном кризисе. У тысячелетнего Панчева типичное дунайское прошлое сербско-болгарской торговой гавани, мадьярского укрепления, османской крепости, австро-венгерской провинции и, наконец, югославского индустриального узла. Новейшая история города, увы, тоже типична: нацистская оккупация, двенадцать тысяч расстрелянных в окрестных оврагах евреев, сербов, цыган и, как следствие, послевоенное изгнание примерно такого же количества немцев. Обычная драматическая судьба обычного города с вполне обычным и довольно симпатичным общественным пространством: храмы разных конфессий, почтенная, гордящаяся 150-летним опытом преподавания и своим самым важным выпускником художником Урошем Предичем гимназия, старая аптека, приличествующие рангу административного центра Южно-Банатского округа монументы, памятники и памятные знаки.