Еще одним, и самым естественным, предметом местных торговли и промысла в низовьях Дуная издревле была рыба. К концу XVIII века организованное рыболовство перешло в руки греческих и румынских купцов, с которыми соперничали славяне-старообрядцы. Главной промысловой рыбой считалась сельдь. Бочки для засолки рыбы покупали в Галаце. Продавали товар в Браилове, Измаиле, Рени, в турецких портах, в Стамбуле и даже в Триесте. У выхода из Килийского гирла располагались торговые конторы, занимавшиеся скупкой рыбы и имевшие свои лабазы, сараи, сушилки, коптильни и ледники. Одни конторы торговали мороженой рыбой, продукт отправляли в Очаков; затем товар на подводах доставляли в Николаев, а оттуда по железной дороге (когда ее построили) – на склады в Харьков, Москву, Варшаву, Берлин. Другие конторы отправляли паюсную икру в Бухарест, а свежую – в Вену или Одессу.

Рыбу ловили главным образом так: к канату, державшемуся на поверхности воды поплавками, на бечевах привешивали стальные крючья. Снасти вывозили в море, иногда за несколько верст, и устанавливали поперек входа в гирло. Крючья представляли опасность не только для карасей, но и для пароходов: если винт запутывался в снасти, машина глохла. Летом 1894 года румынский военный пароход так запутался в крючьях, что простоял несколько часов, пока не освободили винт.

Инженер Владислав Руммель, автор нескольких книг об устройстве черноморских и балтийских портов, в изданной в 1898 году монографии “Килийское устье реки Дунай” писал: “Количество рыбы, в особенности красной, здесь постоянно уменьшается… вследствие практикуемого варварского способа улова. Все выходы дунайских гирл сплошь покрыты крючьями. Улов продолжается круглый год, и куда бы ни направлялась рыба с моря в реку для метания икры, она обязательно попадает на крючья и делается жертвою рыбаков”. Для упорядочения промысла неоднократно создавались комиссии, но их деятельность результатов не давала. Браконьерство не изжито на Дунае, низовья которого объявлены заповедной зоной, до сих пор. Утешаться остается тем, что это неприятное явление, как и другие пороки, имеет корни в самой древней истории.

В царской России не эксплуатировались пассажирские пароходы, казалось более выгодным иметь суда для одновременной перевозки грузов и путешественников. Одним из таких судов был пароход “Петр Великий” английской постройки, с деревянным корпусом, в 1846 году “в виде опыта” поставленный на обслуживание линии Одесса – Галац. Генерал-губернатор Новороссии князь Михаил Воронцов и адмирал Михаил Лазарев нашли это судно “отличной конструкции, скорым на ходу, прекрасным во всех частях отделки”. За первую навигацию “Петр Великий” совершил двадцать рейсов, отправляясь из Одессы раз в две недели, так, чтобы поспевать в Галац к приходу австрийского парохода из Вены. Воронцов обращался в Министерство финансов с просьбой о заказе железных пароходов, “ибо пароходное сообщение по Дунаю, обещающее нам столько выгод, содержится ныне деревянным судном”. В Англии для России построили еще два парохода, однако из-за происходивших в империи Габсбургов революционных событий связь Вены с Галацем прервалась, и оба судна так и не увидели дунайских берегов. Объем перевозок на Дунайской линии тем не менее медленно возрастал: в 1850 году перевезли 795 пассажиров, а в 1852-м – уже почти тысячу. Впрочем, пароходное сообщение Одессы с Галацем едва окупало расходы.

В 1849 году в состав приписанной к Черноморскому флоту Дунайской флотилии вошел пароход “Ординарец” отечественной постройки, с четырьмя пушками на борту. Его корпус был из соснового леса, поскольку считалось, что “в боевом отношении корпус деревянного корабля более живуч, чем корпус железного судна”. Вскоре из Ливерпуля прибыл корабль “Прут”, пароход с железным корпусом. На собственных верфях построили еще один, буксир “Дунай”. К началу Крымской войны русская Дунайская военная флотилия насчитывала 33 корабля и превосходила турецкую. После поражения в войне русская флотилия покинула речные берега. “Дунай” затопили в Севастопольской бухте вместе с другими кораблями Черноморского флота, а “Прут”, участвовавший в боевых действиях у Галаца и Силистрии, прослужил России еще полвека.

Параметры русского военного флота после Крымской войны ограничивал Парижский договор 1856 года: стране разрешалось иметь всего шесть корветов и четыре парохода. Чтобы восполнить недостаток кораблей в обход договора, правительство организовало Русское общество пароходства и торговли, суда которого можно было в случае чего переоборудовать в легкие крейсера. Так и произошло: РОПиТ открыло мирные дунайские линии из Одессы в Сулину и Галац (рейсы оказались убыточными), а накануне кампании 1877–1878 годов те же пароходы вошли в состав военной флотилии. Всего она насчитывала сорок единиц (больше половины составляли малые гребные суда) против 24 у неприятеля, хотя восемь турецких мониторов

[81] выглядели особенно мощными и казались непобедимыми. Весной 1877 года два таких броненосца удалось вывести из строя: сначала потопили флагманский корабль “Люфти Джелиль” (снаряд попал внутрь корабельной трубы), затем монитор “Сельфи”. Тогда же на Дунае впервые применили минирование: недоступным для противника стал отрезок реки от Рени до Браилова.

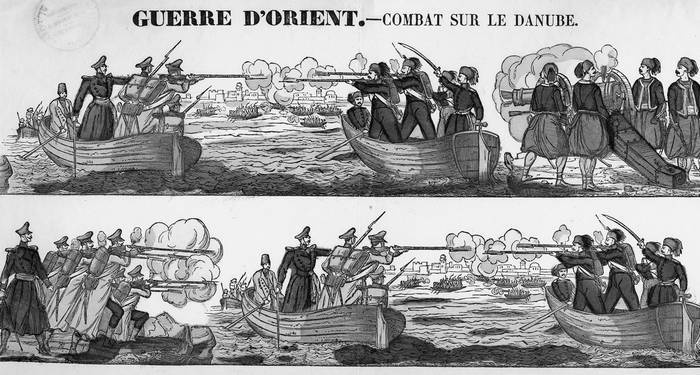

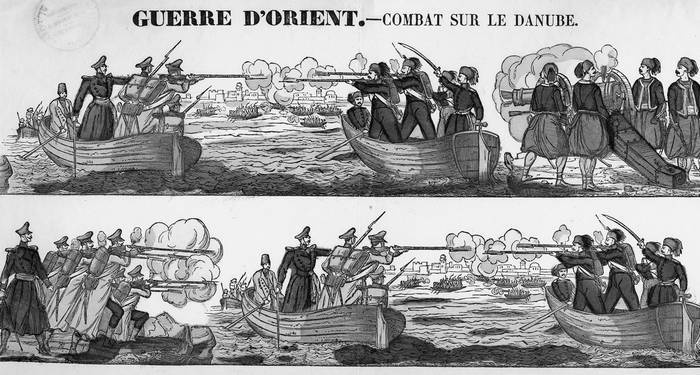

Русско-турецкая битва на Дунае во время Восточной (Крымской) войны. 1853–1856 годы.

Итоги войны принесли очередное изменение границ, возобновились перевозки из Одессы в Галац. Однако у РОПиТ появился конкурент, австро-венгерское Первое императорско-королевское Дунайское пароходство, суда которого доставляли грузы из Вены и Будапешта прямиком в Одессу. В 1880-е годы на базе торгового дома “Князь Юрий Гагарин и К0” учредили Черноморско-Дунайское пароходство. И это предприятие оказалось коммерчески не слишком успешным, меняло форму собственности, пока в 1903 году не превратилось в государственное Русское Дунайское пароходство с правлением в Петербурге, конторой в Измаиле (в этом здании сейчас располагается диспетчерская порта) и 43 агентствами в разных городах России и еще шести стран. Пароходство содержало девять линий, из них пять заграничных. В годы Гражданской войны и на этих пароходах тоже бежали в Болгарию, Румынию, Югославию сторонники белой идеи. Последние рейсы отправили несчастных в изгнание в феврале 1920 года, через три года после того, как пошла ко дну Российская империя

[82].