Символом габсбургской армии с XVIII века был белый (точнее, перламутрово-серый) мундир. В яркой парадной форме – белый мундир и алые брюки – изображен на нескольких официальных портретах времен своей молодости император Франц Иосиф. Конечно, не вся императорская армия маршировала в белом – разным полкам полагались мундиры различных цветов. После войны 1866 года этому великолепию пришел конец – высокая частота и точность стрельбы, которую обеспечивали новые виды оружия, требовали принести красоту в жертву практичности: солдат, облаченный в яркую форму, становился легкой живой мишенью. Посему белые шеренги габсбургских войск вначале посинели (темно-синий оставался доминирующим цветом форм императорской и королевской армии до начала ХХ века), а затем, с 1908 года, началась эпоха “щучье-серой” с синеватым отливом полевой формы. Именно в ней солдаты империи отправились в 1914 году на свою последнюю войну (до этого форму такого цвета носили только фельдъегеря и военнослужащие технических служб). У некоторых частей имелись специальные отличия, например брюки венгерских солдат дополнялись шнуровкой, а военнослужащие боснийских подразделений носили фески. Парадные формы офицеров и генералов отличались большим разнообразием – характерной деталью являлся пышный зеленый плюмаж, которым украшали генеральские головные уборы. Самой яркой оставалась гусарская форма: этот вид кавалерии не отказался ни от ярко-красных галифе, ни от пестрой шнуровки на темно-синих мундирах и куртках-ментиках. Правда, в условиях позиционной войны, которую империи пришлось вести в Галиции, Италии и на Балканах, участие гусар, как и кавалерии в целом, было ограниченным.

ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ

МАНЛИХЕР И ЛЮГЕР,

винтовка и парабеллум

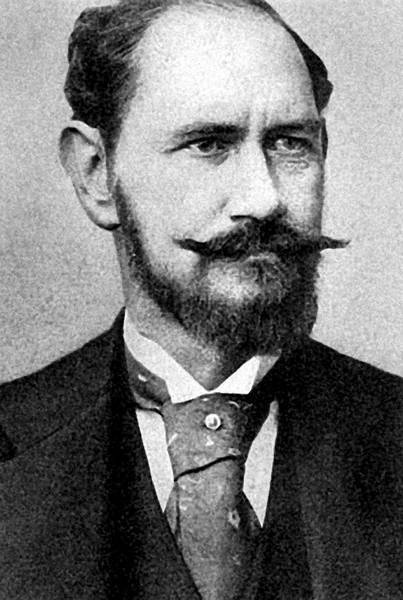

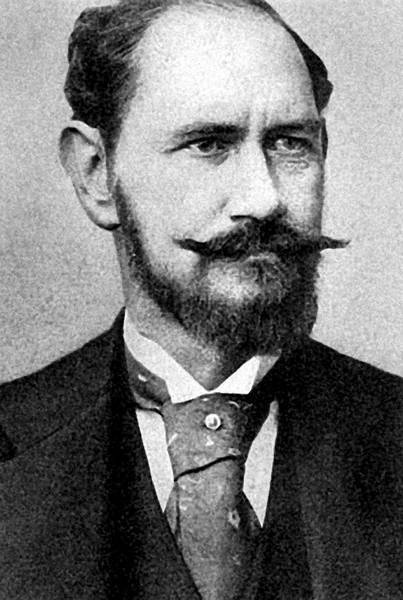

Фердинанд Манлихер (1848–1904) родился в семье офицера. Получил хорошее техническое образование в Вене и быстро сделал карьеру инженера-железнодорожника. Но делом жизни Манлихера стало его главное хобби – ремесло оружейника. Разработанные Манлихером и его сотрудниками в 1880–1900-х годах автоматические магазинные винтовки, карабины и самозарядные пистолеты поступали на вооружение не только австро-венгерской (с 1886 года), но и десятка других армий. Лучшая винтовка Манлихера (1896) обладала невиданной в ту пору скорострельностью – пятьдесят выстрелов в минуту без прицеливания. Магазин пачечного заряжания и схема винтовки Манлихера–Шенауэра стали оружейной классикой; модификации стрелкового оружия Манлихера применялись и в годы Второй мировой войны. Манлихер был пожалован императором дворянским званием, орденом Железной короны и пожизненным креслом депутата парламента. Вместе с Манлихером в 1870-е годы над усовершенствованием армейской винтовки работал другой талантливый австрийский инженер – Георг Люгер (1849–1923), прославившийся в начале XX века как конструктор самозарядного Parabellumpistole (первая модель 1898 года, последняя – 1942-го). Пистолет парабеллум, первоначально производившийся фирмой DWM, на протяжении обеих мировых войн оставался табельным оружием офицеров и унтер-офицеров германской армии. Пистолет Люгера – один из самых узнаваемых видов короткоствольного огнестрельного оружия, хорошо известный и в России. Вспомним Владимира Маяковского:

Пули погуще

По оробелым!

В гущу бегущим

Грянь, парабеллум!

В 1908 году Люгер разработал патрон калибра 9 на 19 мм, характеристики которого оказались столь хороши, что в 1953 году этот патрон признали стандартным боеприпасом НАТО. До сих пор 9 mm Luger – самый распространенный пистолетный патрон в мире. Несмотря на коммерческий успех своего оружия, последние годы жизни Люгер, деятельность которого была связана главным образом с Германией, провел в нищете.

Расхолаживающее влияние на габсбургских политиков и стратегов оказал заключенный в 1879 году союз с Германией, в котором Австро-Венгрия была заведомо более слабым партнером. Многие (в том числе и начальник австро-венгерского генштаба в 1906–1912 и 1913–1917 годах Франц Конрад фон Гётцендорф) полагали, что в крайнем случае на мощного немецкого союзника можно будет положиться едва ли не в большей степени, чем на собственные вооруженные силы. Габсбургская военная машина в итоге оказалась в начале ХХ века куда более скромной, чем то подразумевали масштабы и геополитическая роль страны.

В 1902 году 31 пехотная и 5 кавалерийских дивизий были разбиты на 15 корпусов, рассредоточенных по всей монархии, от Вены до Кракова, от Праги до Сараева. Численность армии по состоянию на 1905 год составляла 20,5 тысячи офицеров и 337 тысяч нижних чинов при 65 тысячах лошадей и 1048 артиллерийских орудиях. Общее число военнообязанных равнялось 3,7 миллиона человек, но только треть от этого количества имела удовлетворительную подготовку. В Германии же полноценно обученными в 1905 году могли считаться свыше четырех миллионов человек. Призыву в военное время подлежали около 8 % подданных Франца Иосифа, в то время как даже в Италии, Сербии и Черногории этот показатель превышал 10 %.

Габсбурги построили “мягкую” империю. Но эта мягкость, помноженная на австрийскую Schlamperei, над которой сами подданные императора посмеивались (лучший перевод этого слова на русский – наверное, жаргонное “раздолбайство”), влекла за собой и некоторую дряблость военных мышц Австро-Венгрии. За это, за выданные полковником Альфредом Редлем военные планы монархии (которые после разоблачения шпиона никто почему-то не потрудился серьезно изменить), а также за несколько стратегических ошибок, допущенных генеральным штабом, империи в пору ее последней войны пришлось заплатить кровавую цену.

Армия Габсбургской империи, как и сама Австро-Венгрия, была разнородной по этническому составу. На рубеже XIX–XX веков из 102 пехотных полков 35 были славянскими, 12 – немецкими, 12 – венгерскими, 3 – румынскими, остальные – смешанного состава. В качестве отдельных видов сухопутных войск существовали австрийские (ландвер) и венгерские (гонвед) внутренние войска, а также армейский резерв (ополчение) – ландштурм

[56], в подразделения которого призывали в случае всеобщей мобилизации. Наряду с единым Министерством обороны империи существовали и военные ведомства Австрии и Венгрии, занимавшиеся делами соответственно ландвера и гонведа. Это бюрократизировало систему принятия решений, затрудняло проведение реформ. Непростым был и вопрос финансирования сложного организма вооруженных сил. Особенно часто возникали проблемы в Венгрии, правительство которой твердо придерживалось линии на расширение автономии королевства, в том числе и в военной области.