На фронтах тем временем ни одна из сторон не могла одержать решительной победы. К концу 1917 года русская армия перестала существовать как организованная военная сила. Мир, заключенный в марте 1918 года в Брест-Литовске Германией, Австро-Венгрией и их союзниками с большевистским правительством, стал большим успехом Центральных держав. В мае сепаратный мирный договор с Берлином и Веной подписала разгромленная Румыния. Несколькими месяцами ранее, в конце октября 1917 года, австро-немецкие войска прорвали Итальянский фронт при Капоретто. Итальянцы отступали, и лишь подкрепления, переброшенные Антантой, спасли Рим от полного разгрома. Развить успех, однако, Вене не удалось: австрийская операция на реке Пьяве летом 1918 года оказалась неудачной. Захлебнулись и немецкие наступления на Западном фронте. После вступления в войну США стал очевидным перевес западных держав в живой силе, боевой технике и экономической мощи. В начале августа немцы потерпели решающее поражение, союзники прорвали фронт на нескольких участках. Начальник немецкого генштаба Эрих фон Людендорф, еще недавно провозглашавший, что шансы Центрального блока на победу велики, признал, что война уже не может быть выиграна. После того как в конце сентября вышла из войны Болгария и армии Антанты, почти не встречая сопротивления, двинулись с Балкан к южным границам Австро-Венгрии, стало ясно, что дни дунайской монархии сочтены.

Последней безнадежной попыткой спасти империю стал манифест, изданный 16 октября Карлом I. Его название в тогдашней ситуации звучало иронически: “Моим верным австрийским народам” (в историю этот документ вошел как Völkermanifest, “Манифест о народах”). Провозглашалось: “Австрия должна стать, в соответствии с желаниями ее народов, государством федеративным, где каждая народность образует собственное государство на территории, которую населяет… Этот новый порядок, который никоим образом не нарушает целостность земель святой короны Венгерской, должен принести каждому национальному государству самостоятельность; в то же время он будет охранять их общие интересы… К народам, на чьем самоопределении будет основана новая империя, обращаюсь я – дабы участвовали в сем великом деле посредством национальных советов, которые, будучи составлены из депутатов от каждого народа, должны представлять интересы оных народов в их отношениях между собой и с моим правительством. Да выйдет наше Отечество… из военных бурь как союз свободных народов”.

Время для подобных реформ, однако, было упущено. Карл I уже не мог удержаться на троне, но его действия помогли избежать кровопролития. Манифест перевел армейские части, в которых преобладали представители той или иной народности, в подчинение соответствующих национальных советов – органов власти, образовывавшихся в разных провинциях распадающейся страны. “Слово императора… предоставило возможность многим чиновникам и офицерам, воспитанным в духе верности монархии, без внутренней борьбы перейти на службу новым органам власти”, – отмечает чешский историк Элишка Ирманова. А национал-радикалы не нуждались в благословении Габсбурга: государственный суверенитет им несла на штыках Антанта. Самым слабым местом манифеста оказалось то, что его действие не распространялось на Венгрию: Карл, верный королевской присяге, даже в критической обстановке не пошел на федерализацию Венгерского королевства.

Военный автомобильный завод в Филлахе (Австрия). 1915 год.

Во второй половине октября 1918 года распад Австро-Венгрии приобрел стихийный характер. Как и предусматривал манифест Карла I, власть в отдельных провинциях империи переходила к национальным советам, но о каком-либо их подчинении Вене не было и речи. 21 октября депутаты рейхсрата из числа австрийских немцев, собравшись в Вене, заявили о намерении создать на населенных немцами землях Габсбургской империи государство Немецкая Австрия; вопрос о форме государственного устройства и отношениях с Германией они оставили открытым. 28 октября в Праге объявили о создании Чехословацкой республики (что означало прямой конфликт с Венгрией, поскольку словацкие земли были ее частью). Днем позже в Загребе Народное вече провозгласило создание Государства словенцев, хорватов и сербов на населенных этими народами территориях дунайской монархии. 31 октября грянула революция в Венгрии, к власти пришло левое правительство во главе с “красным графом” Михаем Карои, надеявшимся (как показали события, напрасно) договориться с Антантой о сохранении исторических границ венгерского государства. 1 ноября во Львове, занятом украинскими повстанческими частями, была провозглашена Западноукраинская Народная республика, заявившая претензии на восточную часть Галиции, Буковину и Закарпатье. Еще через несколько дней в Варшаву из немецкого заключения вернулся Юзеф Пилсудский, ставший 10 ноября главой независимой Польши, в состав которой из земель, принадлежавших Габсбургам, вошла вся территория Галиции.

Буквально за день до перемирия, которое умирающая Австро-Венгрия заключила с противниками в начале ноября, воспрянувшая Румыния вновь объявила войну уже разгромленным Центральным державам. 1 декабря Бухарест заявил о присоединении к Румынскому королевству Трансильвании. Трагикомические события разыгрались на севере Италии. Стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий с 3 часов ночи 4 ноября. Сразу после подписания договора австро-венгерское командование отдало войскам приказ прекратить огонь, о чем проинформировало итальянцев. Итальянский генерал Пьетро Бадольо, почуяв возможность несложным способом снискать лавры победителя, заявил, что знать ничего не желает, и его войска продолжили наступление. В результате 300 тысяч не оказавших сопротивления австро-венгерских солдат попали в плен, а Италия одержала единственную крупную победу в истории Великой войны.

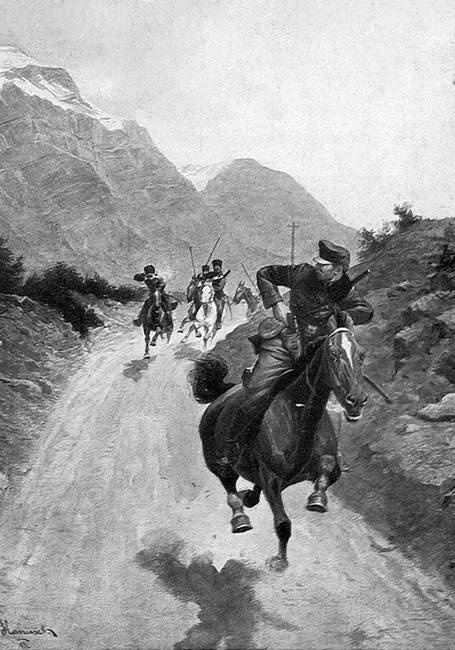

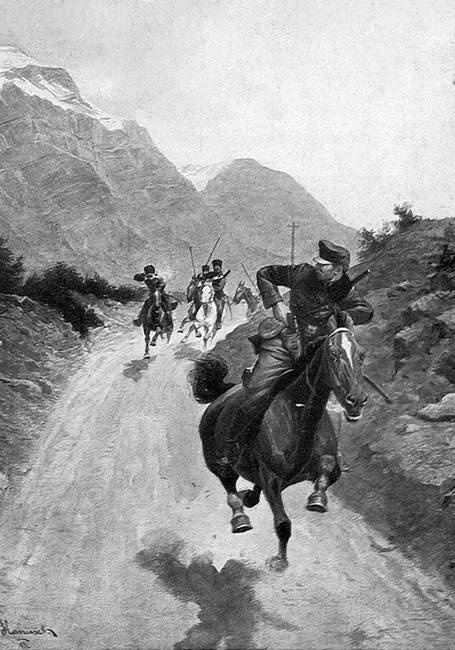

Австрийский вестовой спасается от преследования казаков. Рисунок А. Хануша.

10 ноября стало ясно, что на голосовании по вопросу о будущем государственном устройстве большинство депутатов Национального собрания Немецкой Австрии выскажется в пользу республики. Социал-демократы и часть националистов потребовали отречения Карла I. На следующий день премьер-министр доктор Генрих Ламмаш и министр внутренних дел Фридрих Гайер приехали в Шёнбрунн. Ознакомившись с проектом манифеста, император воскликнул:

“Но это же отречение!” Ламмаш, Гайер и секретарь императора Карл Веркман убеждали монарха в том, что на самом деле документ предполагает отказ не от короны, а от участия в государственных делах, что оставляло Габсбургам возможность вернуться на трон, когда обстановка изменится к лучшему. Император стоял на своем: монарх не вправе отрекаться от короны, данной ему Богом. Решающим в споре, вероятно, оказался аргумент Веркмана, который заявил: “Сегодня всюду царит безумие. В сумасшедшем доме государей нет. Вашему величеству нужно подождать, пока народы придут в себя. Этот путь манифест оставляет открытым. Подпишите, ваше величество…”

Последний Габсбург поставил подпись под документом, в котором значилось: “С момента вступления на трон я неустанно пытался избавить свои народы от бед войны, в начале которой нет моей вины. Не колеблясь, я восстановил конституционный порядок и открыл всем народам путь к самостоятельному развитию. Руководствуясь, как и прежде, неизменной любовью ко всем моим народам, не желаю, дабы моя особа служила препятствием на пути их свободного развития. Заранее признаю решение, которое примет Немецкая Австрия о своем будущем государственном устройстве. Народ посредством своих представителей взял власть в собственные руки. В связи с этим я отказываюсь от участия в государственных делах в какой-либо форме, одновременно освобождая от обязанностей назначенное мной австрийское правительство. Пусть народ Немецкой Австрии создаст новый порядок и объединится вокруг него. Счастье моих народов всегда было моим самым горячим желанием. Только внутренний мир способен залечить раны, нанесенные войной. Карл. Вена, 11 ноября 1918 года”. Через несколько дней, после переговоров с делегацией нового венгерского правительства, монарх подписал аналогичный документ, касающийся Венгрии. 23 марта 1919 года по настоянию австрийских республиканских властей и с согласия держав Антанты императорская семья покинула родину и перебралась в Швейцарию.