Таким образом, Сенная площадь стала фактическим центром столицы, поскольку именно на пересечении торговых путей с глубокой древности возникали площади, вокруг них формировались города, а рынок являлся решающим фактором существования города, его главным жизненным центром. Там люди встречались для осуществления действия, совершаемого только человеком, – товарно-денежного обмена.

Даже если решение Комиссии о строении о создании этой площади не было до конца осознанным в том смысле, какой мы придаем ему (Комиссия определила в своем плане размещение торговых площадей и в других местах, например у Исаакиевского собора), оно все равно было историческим для Петербурга. Этим город был включен в транспортную сеть страны и соответственно в ее социально-экономическую жизнь.

По регламенту, установленному Петром I, на главной городской площади должны были находиться городская управа, городской собор и рынок. Этот «набор» является исторически традиционным практически для любого города – и европейского, и российского. Так, «центр Роттердама был отмечен рыночной площадью, ратушей и вертикалью церкви». Такая же структура в XIV–XVI веках сформировалась на Красной площади Москвы – Кремль как оплот государственной власти, торжище и собор. И даже исполнение на Сенной площади телесных наказаний подтверждает нашу версию о ее центральности – они с древнейших времен проводились на центральных городских площадях, куда могло стекаться все городское население.

Все формальные признаки центральности присутствуют на Сенной площади – центральный рынок, церковь и гауптвахта как элемент государственной власти. Таким образом, в столице по существу произошла самоорганизация градостроительной системы, «выбравшей» себе центральную площадь.

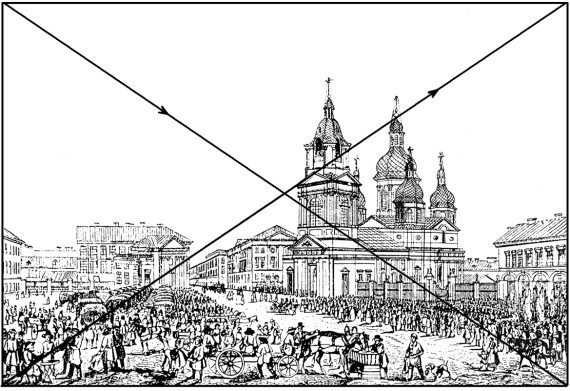

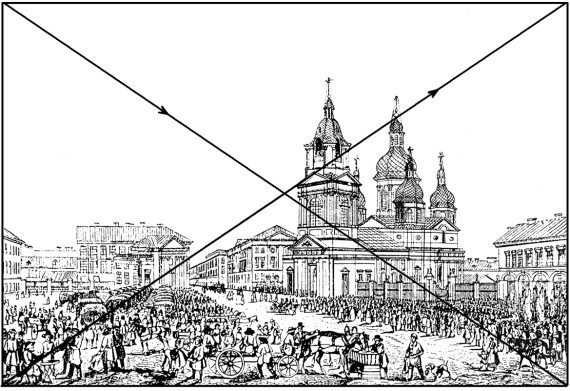

Посмотрим на литографию А. П. Брюллова, созданную в 1822 году. На Сенной площади крестьяне ведут торговлю на фоне красивого архитектурного пейзажа – это церковь Успения Божией Матери и здание караульного дома с симметричными портиками, решенными в классическом стиле. Как это ни парадоксально, изображение является прямой иллюстрацией выражения министра просвещения николаевского времени С. С. Уварова, который лишь через пятнадцать лет после создания архитектурной композиции на Сенной площади в словесной форме выразил российскую государственную доктрину – «…общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности». Все эти составляющие есть на брюлловской литографии – церковь, представитель самодержавной власти и народ.

В периодической печати XIX века неоднократно отмечалась народность как Сенного рынка, так и самой Сенной площади – цитаты приведены в соответствующих главах книги. На Сенную ринулся бунтующий народ во время эпидемии холеры. Именно сюда, к народу, пришел совершивший злодеяние Родион Раскольников. Но народ не принял его исповеди – слишком ничтожным был этот человек и не выстрадано было его покаяние. «Она для народа, сельская» – так определили ее солдатки, просившие защиты у министра в период ожесточенной борьбы за право владения Сенным рынком.

Советское государство присвоило себе функцию регулятора рынка и стало обязательным посредникоим акта купли-продажи. Ликвидация торговли на Сенной площади явилась свидетельством ограничения со стороны государства торговли как свободного товарно-денежного обмена и его антинародной политики, а уничтожение церкви Успения – знаком сокрушения духовных начал народа. Торговля на Сенной прекратилась, вскоре исчезли лавки, магазины, трактиры. Сенная опустела – с нее ушла жизнь.

Считалось, что церковь Спаса на Сенной имела необычайно благотворное воздействие на людей и «приносила удачу». С ней связаны имена множества жертвователей. Она не только была построена купцом, но и полностью содержалась на купеческие средства. «Начиная с самого основания частным человеком и до самых мелких более или менее ценных украшений – все имеет на себе печать частной жертвы – усердной жертвы доброхотных дателей. Здесь целые фамилии, увековечившие имена свои: Яковлевы, Кокушкины, Ниловы, Кузмины, Архиповы, Дурышкины, Крестовщиковы, Долбежины, Новиковы, Воденниковы и многие другие». Не только удачливые купцы, но и бедняк тоже нес сюда свою копейку. «Положительное влияние» этой церкви отмечалось неоднократно. Еще раз вспоминается А. И. Томилин, сравнивший храм с кокошем, защищающим крылами своих птенцов. «Вокруг нее собиралось все, что приезжало в столицу, <…> тут многие действительно и наживались, и так сказать оперялись и, оперившись, улетали отсюда в другие местности столицы. <…> Можно указать много богатейших купеческих фамилий в столице, предки которых приходили в Петербург пешком, поселялись на Сенной и, составив здесь капиталы, выселялись в лучшие части столицы».

Такое «положительное» влияние церкви может быть объяснено с позиции закона зрительного восприятия. При въезде на площадь с Московского проспекта, и особенно с Садовой улицы, композиция «церковь – гауптвахта» воспринималась фронтально, и ее можно вписать в прямоугольник. Разделенный диагоналями, он образует два треугольника.

Сенная площадь. Схема зрительного восприятия по Р. Арнхейму

Левая диагональ из верхнего левого угла в правый нижний называется нисходящей, или минорной, а из левого нижнего угла в правый верхний восходящей, или мажорной. Все основные элементы композиции во фронтальной плоскости всегда располагаются в правом нижнем треугольнике вдоль мажорной диагонали. Церковь занимала именно это положение при въезде на площадь и, вероятно, поэтому имела особенно сильное эмоциональное и психологическое воздействие. Но нижняя левая часть изобразительной плоскости также является «сильной» как в картине, так в любом фронтально воспринимаемом пространстве. Именно в этой части расположено здание гауптвахты (на этих принципах основана организация действия на сцене, композиционный строй живописных полотен). Возможно, поэтому удалось с помощью небольшого объема гауптвахты уравновесить столь крупное сооружение, как церковь Спаса.

Церковь Успения Божией Матери была поистине народным храмом. Она возникла и содержалась на народные деньги и пользовалась необыкновенной популярностью среди населения. Ее считали особым приютом для сирот, в то время как служащие причта зачастую не имели квартир и им приходилось их нанимать за свой счет.

Работы у причта было много – «на исповеди в оба поста – Великий и Успенский бывает от 7000 до 8000 человек, и все беднота, да низший слой столичного общества», а жалованье причту не полагалось.

Подобно средневековым соборам, ее строили практически во все время существования. Результатом явилось сложное, многослойное, но очень цельное произведение, вместе с маленьким зданием кордегардии соединившее две въездные дороги в Петербург и создавшее парадный подъезд к его центру.

В созидании церкви участвовало огромное число людей. Почетный список жертвователей, архитекторов, строителей, хранителей, прихожан необходимо дополнить именами тех, кто проявил гражданское мужество и осмелился противостоять государственной машине. Рискуя своим положением, будущим, может быть, даже свободой, они сделали все возможное, чтобы предотвратить разрушение сенновского храма, а теперь и воссоздать его. Это Н. В. Баранов, Н. Н. Белехов, В. И. Пилявский, Ю. М. Денисов, В. В. Смирнов, П. И. Поляков, Д. А. Бутырин, а также оставшиеся «за кадром» участники собраний в Союзе архитекторов, члены ученого совета ЛИСИ, неизвестные корреспонденты, не побоявшиеся отправить письма в Москву. Это и те, кто осенял себя крестом, не будучи в силах остановить кощунство, и те петербуржцы и ленинградцы, которым дороги не только парадные улицы, но и дворы, где они родились и повзрослели, – замкнутые и глухие, перетекающие из одного в другой, проходные, красивые с садами и просто заключенные в брандмауэры, дома, растущие из стен, заложенных порой еще Петром.