Чтобы доказать, что уравнение x4 + y4 = z4 не допускает решения в целых числах, Ферма начал с предположения о существовании гипотетического решения в целых числах

x = X1, y = Y1, z = Z1.

При изучении свойств чисел (X1, Y1, Z1) Ферма показал, что если бы такое гипотетическое решение действительно существовало, то существовало бы меньшее решение (X2, Y2, Z2). Рассматривая это новое решение, Ферма смог показать, что если бы оно существовало, то существовало бы еще меньшее решение (X3, Y3, Z3) и т. д.

Ферма обнаружил нисходящую лестницу решений, которая теоретически могла бы продолжаться неограниченно, порождая все меньшие и меньшие решения. Но x, y и z должны быть целыми положительными (так называемыми натуральными) числами, поэтому нескончаемая нисходящая лестница невозможна, потому что должно быть наименьшее целочисленное решение. Полученное противоречие доказывает, что начальное предположение о существовании решения (X1, Y1, Z1) было ложным. Итак, используя метод бесконечного спуска, Ферма доказал, что при n=4 уравнение xn + yn = zn не может иметь целочисленных решений.

Эйлер попытался воспользоваться методом бесконечного спуска в качестве исходного пункта при построении общего доказательства для всех других степеней в уравнении Ферма. Он хотел получить доказательство для всех n вплоть до бесконечности, но прежде всего он хотел «опуститься на одну ступень» и получить доказательство при n=3. В письме к прусскому математику Христиану Гольдбаху в августе 1753 года Эйлер сообщил, что ему удалось приспособить метод бесконечного спуска и успешно доказать Великую теорему Ферма для случая n=3. Так через сто лет после смерти Ферма впервые удалось сделать первый шаг на пути к решению его проблемы.

Чтобы распространить предложенное Ферма доказательство со случая n=4 на случай n=3, Эйлеру пришлось ввести в игру довольно причудливое понятие так называемого мнимого числа — величины, открытой европейскими математиками в XVI веке. Говорить о новых числах, что они были «открыты» довольно странно, но ощущение необычности возникает главным образом потому, что мы настолько привыкаем к постоянно и широко используемым числам, что забываем о временах, когда некоторые из этих чисел не были известны. И отрицательные, и иррациональные — все эти числа в свое время приходилось открывать, и мотивация в каждом случае сводилась к необходимости решить задачу, неразрешимую в уже известных числах.

История теории чисел начинается с обыкновенных чисел, используемых для счета — 1,2,3…, — известных под названием натуральных чисел. Эти числа идеально подходят для сложения простых целых величин, таких, как овцы или золотые монеты, чтобы узнать, сколько всего таких величин — их общее количество также есть целое число. Наряду со сложением еще одна простая операция, умножение, производимая над целыми числами, также порождает другие целые числа. Но операция деления приводит к довольно неприятной проблеме. При делении числа 8 на 2 мы получаем 4, но при делении числа 2 на 8 ответ получается равным 1/4. Результатом деления в последнем случае является не целое число, а дробь.

Деление — простая операция, выполняемая над натуральными числами — вынуждает нас выйти за пределы натуральных чисел. Для математика, по крайней мере, теоретически, немыслима ситуация, в которой нет ответа на вопрос, чему равен результат простой операции, производимой над целыми числами. Необходимость существования ответа называется полнотой. Не будь дробей, некоторые вопросы относительно целых чисел остались бы без ответа. Математики выражают это обстоятельство, говоря, что дроби необходимы для полноты.

Именно необходимость полноты вынудила индийских математиков открыть отрицательные числа. Индийские математики заметили, что если 3 вычесть из 5, то получится 2, а 5 вычесть из 3 не так просто. Ответ не мог быть получен в натуральных числах и понять его можно, только если ввести понятие отрицательного числа. Некоторые математики не приняли столь абстрактного обобщения натурального числа и отзывались об отрицательных числах как «нелепых» и «фиктивных». Пересчитывая золотые монеты, можно подержать в руке одну монету или даже полмонеты, но взять в руку «минус одну» монету решительно невозможно.

Древние греки были обуяны стремлением к полноте, и эта страсть привела их к открытию иррациональных чисел. В главе 2 мы уже обсуждали квадратный корень из 2. Греки знали, что это число приближенно равно 7/5, но когда они попытались найти точную дробь, равную √2, то обнаружили, что такой дробь не существует. Перед ними было число, не представимое в виде дроби, но этот новый тип числа был необходим, чтобы ответить на вопрос: «Чему равен квадратный корень из двух?» Требование полноты означало, что к империи чисел необходимо присоединить еще одну колонию.

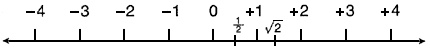

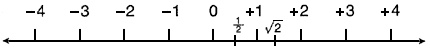

К наступлению эпохи Возрождения математики стали думать, что открыли все мыслимые «сорта» чисел на свете. Все числа можно было считать расположенными на числовой оси в обе стороны прямой с нулем в центре, как на рис. 11. Целые числа располагались на числовой оси через равные промежутки, положительные простирались до плюс бесконечности справа от нуля, отрицательные — до минус бесконечности слева от нуля. Дроби располагались в промежутках между целыми числами, а иррациональные числа заполняли пробелы между дробями.

Рис. 11. Все числа можно расположить на числовой оси, простирающейся до бесконечности в обе стороны

Числовая ось наводила на мысль о том, что полнота достигнута. Все числа находились на своих местах, готовые ответить на все математические вопросы, — во всяком случае на числовой оси не оставалось свободных мест ни для каких новых чисел. Но в XVII веке снова начались неприятности. Итальянский математик Рафаэлло Бомбелли, занимаясь изучением квадратных корней из различных чисел, столкнулся с вопросом, не имевшим готового ответа.

Все началось с вопроса: «Чему равен квадратный корень из единицы, т. е. число √1?» Очевидный ответ гласит: единице, так как 1·1=1. Менее очевиден другой ответ: квадратный корень из единицы равен минус единице, т. е. числу –1. Отрицательное число при умножении на отрицательное число, дает положительное, в частности, (–1)·(–1) = 1. Следовательно, квадратный корень из +1 имеет два значения: +1 и –1. Такое обилие ответов само по себе превосходно, но сразу же возникает другой вопрос: «Чему равен квадратный корень из минус единицы, т. е. √–1?»

[6] Кажется, что этот вопрос не имеет ответа. Ни +1, ни –1 не годятся в качестве ответа — оба числа в квадрате дают +1. Но никаких других «кандидатов» не видно. Между тем полнота требует, чтобы мы умели отвечать и на вопрос о том, чему равен квадратный корень из –1.