Он начал с того, что установил два зеркала — одно вращающееся и одно стационарное, разнеся их на 600 метров по северной набережной кампуса. Чтобы точно измерить расстояние между зеркалами, он использовал рулетку, градуированную по эталону ярда. Протянув ленту рулетки вдоль пирса и выровняв ее свинцовыми гирями, а также обеспечив ее равномерное натяжение, он сделал несколько замеров. Введя поправки на тепловое расширение и сжатие, Майкельсон определил, что расстояние между зеркалами равно 605,4 метра.

Такая точность нужна была везде. Для определения положения стационарного зеркала, которое должно было отражать световой луч на длинной его траектории, он взял телескоп и геодезический прибор, известный как теодолит. Для определения скорости вращающегося зеркала он использовал электрический камертон, который тщательно настроил по эталону. Небольшое стальное зеркало крепилось к одному из элементов вилки камертона. Оно должно было отражать вращающееся устройство. Когда частота вибрации совпадала со скоростью вращения, стробоскопическое изображение замирало.

Используя паровую воздуходувку для вращения зеркала со скоростью 256 оборотов в секунду и направив через линзу солнечный свет, он определил, что, пройдя весь путь, солнечный луч отклонился на 133 миллиметра, т. е. «почти в 200 раз больше, чем удалось измерить Фуко». После определенных вычислений удалось обнаружить, что скорость света равна 299 940 км/с, т. е. несколько выше, чем принятая сегодня скорость света в 299 792,8 км/с. (Ученые настолько уверены в правильности своих расчетов, что ныне измеряют длину метра, используя скорость света, а не наоборот.)

«Похоже, что научное сообщество Америки скоро украсит своим присутствием новый выдающийся ученый», — писала газета «Нью-Йорк тайме», предсказывая, что скорость света будет измерена «с такой же точностью, с какой измеряется скорость обыкновенного артиллерийского снаряда».

Пока Майкельсон заявлял о себе с помощью собственного светового спидометра, ученые посчитали, что окончательно решили вопрос о том, является ли свет потоком частиц или волн. Ньютону свет представлялся в виде «глобулярных тел», с помощью которых он хотел объяснить даже рефракцию. Входя в призму, а затем вновь распространяясь в воздухе, частицы разного цвета будут по-разному вращаться, как «теннисный мяч после закрученной подачи ракеткой».

Труднее было разобраться с явлением, получившим название колец Ньютона, — пятна, состоящего из светлых и темных колец, которые возникают при прижимании друг к другу слегка изогнутой выпуклой линзы и плоскопараллельной пластины. Пытаясь хоть как-то объяснить это явление, Ньютон считал, что цвета определяются частицами света, претерпевающими «легкое отражение и трансмиссию».

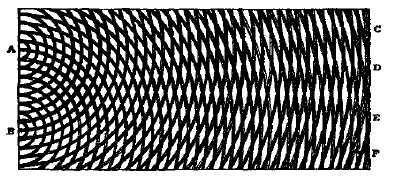

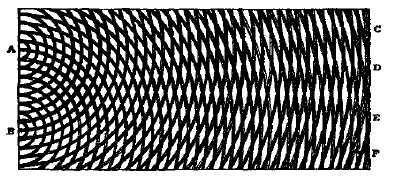

До 1801 года никто не мог предложить лучшей теории, пока Томас Юнг (в своем знаменитом эксперименте с двумя отверстиями) не показал, как два наложенных один на другой пучка света интерферируют, образуя одинаковые интерференционные картинки. Юнг посчитал, что этот факт можно объяснить только волновой природой света. Более светлые полосы образуются там, где налагаются два максимума волны, а темные — там, где максимумы не совпадают. После ряда других подтвердивших эти факты экспериментов волновая теория обрела незыблемость. Дело было за малым: понять, откуда берутся эти волны.

И тогда возникло предположение о наличии еще одной неуловимости, получившей название «светоносный эфир» и представляющей собой нечто неописуемое, но заполняющее собой все, даже пространство между атомами. Будучи почти пустотой, таинственный эфир, как полагали, сообщал свету вибрации и способствовал его распространению.

Картинка интерференции, полученная Томасом Юнгом

Если рассматривать эфир более фундаментально, то в нем усматривалось своего рода лекарство от ночного кошмара, ожидавшего странника во Вселенной- Двигаясь в космическом пространстве, мы не может определить свое положение или скорость движения по отношению к соседним звездам, поскольку звезды тоже находятся в движении. Однако, если мы вводим эфир, всё можно измерить по отношению к нему.

В 1880 году, после прекрасного эксперимента в Аннаполисе, Майкельсон получил годичный отпуск на флоте для учебы в Европе. Отправившись с семьей в Париж, где Маргарет когда-то окончила школу, он поделился с французскими учеными своими планами по измерению скорости движения Земли относительно эфира. Если он прав, говорил Майкельсон, то луч света, посланный в направлении движения Земли вокруг Солнца, будет замедляться эфирным ветром. Доказав это, легко измерить скорость света, движущегося параллельно с направлением движения Земли и противоположного ему, а потом сравнить результаты. Но тут возникала проблема. Чтобы зафиксировать отклонение света, каждый пучок должен был отражаться зеркалом, как в эксперименте, проведенном в Аннаполисе. Любая разница в скорости движения пучка в одну сторону будет компенсироваться при движении пучка в обратную сторону после отражения. (На плавание по течению реки, а затем против течения уйдет столько же времени, сколько и на плавание против течения реки, а потом по течению.)

Но что, если два источника света поставить под прямым углом друг к другу — один в направлении орбиты Земли, а второй — строго перпендикулярно? Теперь, как выразился Майкельсон, «один пловец будет преодолевать реку вверх и вниз по течению, а другой проплывет то же расстояние сначала к противоположному берегу, а потом назад». Второй пловец будет всегда показывать лучшее время, «если только в реке есть течение», а в случае со светом — если существует эфирный ветер.

Переехав в том же году в Берлин, Майкельсон приступил к сборке своей установки. Сделанная вручную оптика была дорогой, но с помощью коллег на родине ему удалось получить грант от Александера Белла.

В его эксперименте свет от фонаря должен был направляться на частично покрытое амальгамой зеркало, которое расщепит пучок на два «карандаша» света, направленных под прямым углом друг к другу. Пройдя через тщательно обработанные латунные кронштейны длиной один метр каждый, они отразятся от зеркал и вместе вернуться назад. Если скорость пучков будет отличаться, то они разойдутся по фазе и максимумы их волн не совпадут.

В результате получится эффект интерференции наподобие того, который был описан Томасом Юнгом: череда темных и светлых полос. Если повернуть установку на девяносто градусов по отношению к «эфирной реке», то полосы подвинутся. Учитывая скорость движения Земли по отношению к эфиру, а также длину волны, Майкельсон предсказывал, что смещение будет равно одной десятой ширины интерференционной полосы, причем он был уверен, что это расстояние сможет измерить без труда.

При таком тонком эксперименте любая вибрация могла сместить луч и исказить результаты.

(«Прибор был таким точным, — писал он позднее, — что если шагать по тротуару на расстоянии 100 метров от обсерватории, то интерференционная картинка совершенно исчезнет!») Чтобы интерферометр не испытывал колебаний, Майкельсон закрепил его на каменном причале, а чтобы латунные кронштейны не расширялись и не сокращались от разницы температур, он защитил их бумажными коробами и даже хотел всю установку засыпать тающим льдом. Однако и эти предосторожности не помогли. Доносившийся шум Берлина не давал проводить измерения до полуночи.