От "анилина" произошло название двух изомеров аминобензосульфоновой кислоты H2N – C6H4SO2OH – ортаниловая и метаниловая, тогда как пара-изомер называется иначе – сульфаниловой кислотой. Очень важную роль приобрел амид этой кислоты – сульфаниламид H2NC6H4SO2NH2. Он оказался эффективным в лечении инфекционных заболеваний, в том числе вызванных стрептококковыми бактериями, и потому получил название стрептоцида (от лат. caedo – «убиваю»). Сульфаниламид был известен с 1908 года, но не было известно его бактерицидное действие. В результате в медицине первым сульфаниламидным препаратом стало азосоединение, получившее за свой цвет название красного стрептоцида. Оказалось, что в организме действующим началом является продукт его метаболизма – сульфаниламид, который поэтому стали называть белым стрептоцидом. Было синтезировано множество сульфаниламидных производных, в их названиях (сульфазол, норсульфазол и др.) часто присутствует указание на атомы серы и азота.

К аминам, содержащим бензольное кольцо, относится и известный алкалоид эфедрин, 1‑фенил-2-(метиламино)пропанол. Эфедрин содержится (наряду с псевдоэфедрином) в различных видах растений семейства Эфедровые (Ephedraceae), например в Ephedra equisetina (эфедра хвощевая), Ephedra sinica (хвойник китайский), а в Швейцарских Альпах распространена Ephedra helvetica.

В 1857 году немецкий химик-органик Иоганн Петер Грисс (1829–1888) впервые получил диазосоединения (и ввел в химию этот термин). Спустя год он открыл реакцию диазотирования ароматических аминов азотистой кислотой, а в 1864‑м совершил очень важное открытие – получил новый тип красителей, азокрасители. В 1877 году путем азосочетания диазотированной сульфаниловой кислоты с диметиланилином он синтезировал желто-оранжевый краситель, названный за свой цвет гелиантином: Helianthus – латинское название рода Подсолнечник (от греч. helios – «солнце» и anthos – «цветок»). Некоторое время гелиантин использовали как краситель для тканей, но сейчас он известен (даже школьникам) как индикатор метиловый оранжевый (метилоранж). Еще один азокраситель, синтезированный в 1875 году уже упоминавшимся немецким химиком Генрихом Каро, был назван за свой желто-красный цвет хризоидином (по‑гречески chrysoeides – «видом подобный золоту»). Интересно название азокрасителей тропеолинов, которые применяются в качестве индикаторов; Tropaeolum – родовое название настурции, дословно «маленький трофей» (от лат. tropaeum – «трофей»), данное ей из‑за шлемовидной формы некоторых частей цветка и щитовидных листьев.

Небензоидные ароматические соединения

Из небензоидных соединений самые известные – производные аниона циклопентадиена [С5Н5]–. Так, два циклопентадиенильных аниона с катионом железа образуют знаменитый ферроцен. М. М. Левицкий в книге «Увлекательная химия» назвал это соединение «наиболее выдающимся», отведя ему по этому признаку первое место из всех известных химических соединений. Название «ферроцен» придумал в 1952 году Марк Уайтинг, который был тогда постдоком у американского химика Роберта Бернса Вудворда (1917–1979), лауреата Нобелевской премии за синтез сложных органических молекул. Для английского термина ferrocene было взято латинское название железа (Ferrum) и такой же суффикс, как у английского названия бензола (benzene), поскольку у ферроцена обнаружились свойства ароматических соединений. С тех пор было открыто множество так называемых металлоценов.

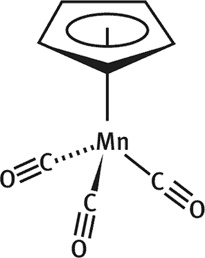

Необычно название металлоценов типа piano stool, что в переводе значит «табурет для фортепиано». В качестве примера можно привести катионный карбонильный комплекс марганца с циклопентадиеном; действительно, три карбонильных лиганда весьма напоминают ножки табурета, тогда как пятичленное кольцо – его вращающееся сиденье. Было синтезировано много подобных «стульчатых» соединений с заменой марганца на железо, иридий, рутений, молибден и другие металлы, циклопентадиена – на бензол, а молекул СО – на другие лиганды.

Ароматическими свойствами обладает и катион уже упоминавшегося тропилидена – 1,3,5‑циклогептатриена, [С7Н7]+. Этот катион, циклогептатриенилий, получил название тропилий. Ароматическими свойствами обладает и кетон циклогептатриен-2,4,5‑он-1, он же тропон. Соответственно, его гидроксильное производное называется трополоном. Три его изомерные изопропилпроизводные называются α-, β– и γ-туйя-плицинами, поскольку содержатся в древесине туи западной (Thuja plicata). Один из этих изомеров называют также хинокитиолом, так как он содержится в масле из тайваньского кипариса хиноки. Эти вещества – не единственный пример нахождения в природе производных циклогептана. Так, плесневый грибок Penicillium stipitatum продуцирует стипитатовую кислоту (2,6‑дигидрокситропон-4‑карбоновую), а грибок Penicillium puberulum – пуберуловую и пуберулоновую кислоты (соответственно 2,6,7‑тригидрокситропон-3‑карбоновую и ангидрид 2,6,7‑тригидрокситропон-3,4‑дикарбоновой). Более того, в 1971 году в бурых водорослях Ectocarpus был найден циклогепта-1,4‑диен с боковым бутеновым заместителем, который назвали эктокарпеном.

При окислении пирогаллола образуется пурпурогаллин (тригидроксибензо-α,β-трополон). Кристаллы этого вещества имеют красный цвет, а само оно является агликоном гликозидов, содержащихся в чернильных орешках – галлах, откуда и его название, как и у фиолетового красителя галлеина. Семичленный трополоновый цикл содержится и в алкалоиде колхицине, выделенном из многолетнего цветкового растения безвременника (Colchicum autumnale); отсюда и другое название этого растения – осенник: на латыни autumnus – «осень». Латинское же название происходит от греч. Kolchis – Колхида. В кислой среде колхицин отщепляет метанол и переходит в колхицеин, а под действием метилата натрия – в аллоколхицеин.

Интересно название плеядена, семичленного цикла, с которым сконденсированы бензольный и нафталиновый циклы. Оно происходит от звездного скопления Плеяды с семью самыми яркими звездами, которое, в свою очередь, было названо в честь семи сестер в греческой мифологии – дочерей Атланта.

Эфирные масла римской ромашки, эвкалипта и ряда других растений содержат производные темно-синего углеводорода азулена – соединения, сыгравшего большую роль в становлении теории ароматичности. Молекула азулена состоит из конденсированных пяти– и семичленного циклов, а название происходит от исп. azul – «синий». Азуленовая структура содержится также в циероне, выделенном из эфирного масла растения Zieria macrophylla семейства Рутовые, и в ротундоне, выделенном из клубней травянистого растения сыть круглая (Cyperus rotundus). Ротундон определяет характерный аромат черного перца. В ромашке (лат. matricaria) содержится матрицин, в молекуле которого к семичленному циклу присоединены два пятичленных. При нагреве матрицин превращается в хамазулен, найденный в ромашке лекарственной (Chamomilla recutita). В ветиверовом эфирном масле, выделенном из корней многолетней травы ветивера (Vetivera zizanoides), содержится производное азулена – кетон β-ветивон. При его дегидрировании образуется ветивазулен (4,8‑диметил-2‑изопропилазулен). По второй части латинского названия ветивера назван зизаен (трицикловетивен). Производным азулена является и упоминавшийся выше гвайол. А 1,4‑диметил-7‑изопропилазулен называется гвайазуленом, он входит в состав эфирного масла некоторых эвкалиптов. В грибах рода млечников (Lactarius), например в рыжиках настоящих (Lactarius deliciosus), содержатся вещества, при окислении которых образуются производные азулена – обладающие свойствами антибиотиков красно-фиолетовый лактаровиолин и синий лактаразулен. Из широко распространенного лишайника пармелия вздутая (Parmelia physodes) была выделена физодовая кислота. А из лишайника Cetraria islandica (цетрария исландская – съедобный, хотя и горький, «исландский мох») выделена цетраровая кислота.