Через неделю кристалл был извлечен из хранилища. В полиэтиленовом пакете на одной его стороне образовалось отверстие с рваными краями, в центре которого находился алмаз. Диаметр кристалла составлял ~4 мм, наибольшая длина отверстия ~11 мм. По всей видимости, по нашим предположениям, в этом месте пакета произошел односторонний выплеск энергии из кристалла, и окружающий его полиэтилен рассыпался в мелкодисперсную пыль.

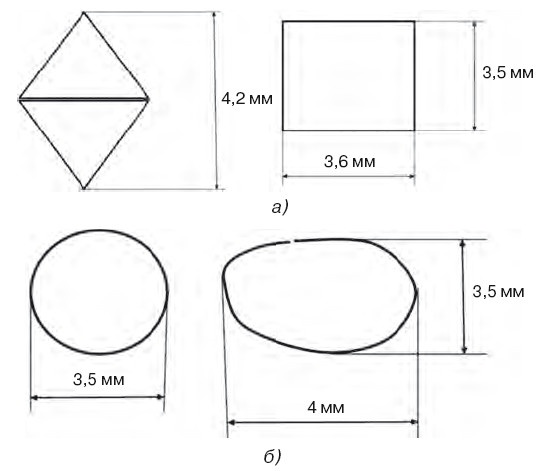

Рис. 5.11. Геометрические размеры кристалла до (a) и после (б) воздействия

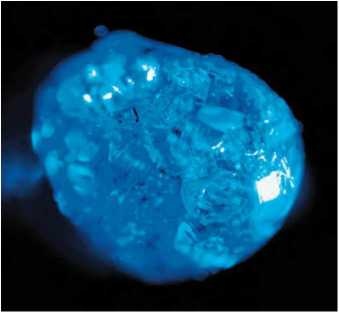

Рис. 5.12. Флуоресценция алмаза в пучке ультрафиолетового света

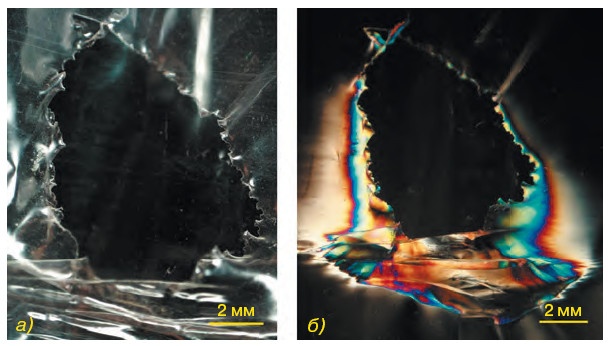

На рис. 5.13 приведено изображение этого отверстия в полиэтилене в обычном и поляризованном свете.

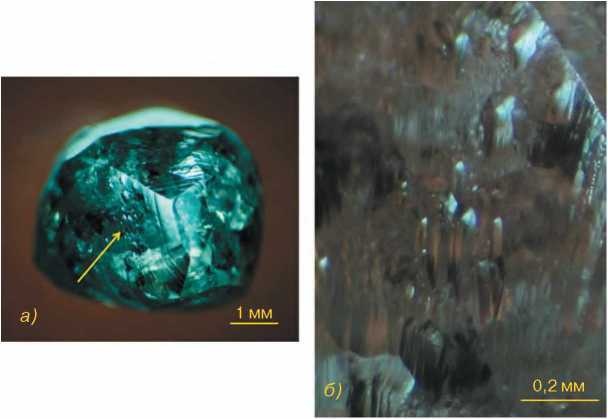

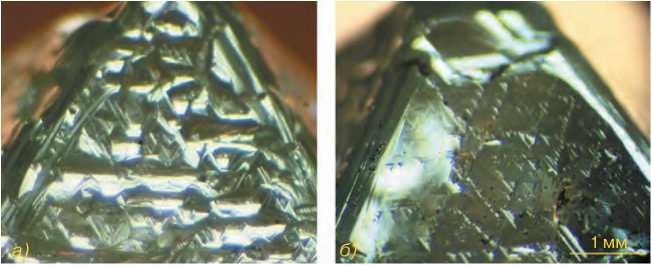

В оптическом микроскопе было замечено изменение на поверхности алмаза, которая была обращена перпендикулярно направлению потока солнечного света в процессе облучения. Эта сторона поверхности имела ярко выраженную «пупырчатую» поверхность, отмеченную стрелкой (рис. 5.14).

Рис. 5.13. Изображение отверстия в полиэтилене: в обычном свете (а); в поляризованном свете (б)

Рис. 5.14. Вытянутые «пупырчатые» образования на поверхности алмаза после обучения солнечным светом (а) и увеличенный участок изображения (б)

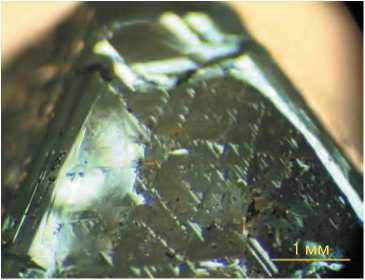

Подобный факт изменения поверхности алмаза после облучения солнечным светом позволил сделать предположение о возможности наблюдения этой трансформации поверхности в оптический микроскоп сразу после очередного облучения. Может быть, удастся зафиксировать какие-то изменения при этом процессе? Кристалл алмаза опять был вынесен на солнечный свет на 20 минут и после этого сразу помещен под окуляры оптического микроскопа. Но как мы ни старались, выполнить качественную фокусировку на поверхности алмаза так и не удалось (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Изображение алмаза сразу после облучения солнечным светом

Проверка показала, что оптическая схема микроскопа в порядке и на других объектах фокусировка изображения присутствовала в полной мере. Именно этот «возбужденный» кристалл алмаза после вторичного облучения солнечным светом отказывался фокусироваться оптической системой микроскопа.

Через несколько дней фокусировка кристалла восстановилась. На рис. 5.16 приведены изображения алмаза после первого облучения, сразу после второго облучения и через несколько дней от момента второго облучения. Морфология поверхности явно изменилась в сторону увеличения размеров неровностей.

Рис. 5.16. Сравнительные изображения кристалла алмаза до и после второго облучения

Природа проявившегося энергетического поля алмаза, влияющая на отражение светового потока осветителя микроскопа от поверхности кристалла и, как следствие, на прецизионную фокусировку объекта оптической системой, на данный момент остается неизвестна.

5.3. Эксперимент 3

В этом эксперименте использовался природный кристалл алмаза в форме октаэдра, разворот пирамид которого вокруг главной оси описан выше (см. рис. 5.6).

Целью этого эксперимента было по возможности зафиксировать реакцию алмаза на более высокочастотный алгоритм воздействия. Для реализации этого алгоритма частота по сравнению с предыдущими экспериментами была увеличена в три раза, а обработка вершин должна была проводиться только по природным образованиям в форме конуса, т. е. по вершинам 1, 4, 5 (см. рис. 5.6).

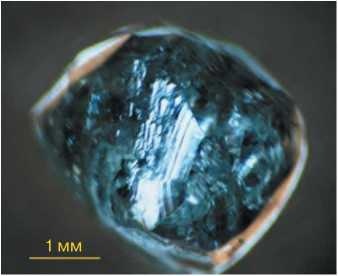

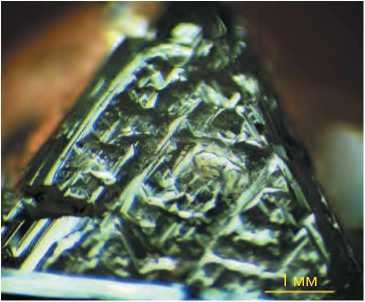

С первых секунд воздействия на вершину 1 сразу было зафиксировано изменение природной морфологии поверхности алмаза. Так называемая природная «рубашка» алмаза через три секунды после начала воздействия неожиданно «слетела» с характерным звуком («пых!»), резко изменив морфологию поверхности алмаза. Поверхность кристалла стала гладкой и блестящей. Алмаз предстал в своем новом виде (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Поверхность природного алмаза до воздействия на вершину 1 (а); поверхность алмаза после воздействия (3 с) (б)

Такое ощущение, что алмаз стал голенький. От природной «рубашки» не осталось никаких следов. Словно она испарилась или распалась на невидимые кластеры (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Поверхность алмаза после «сбоя» «рубашки»

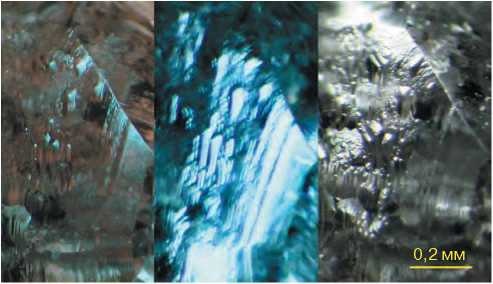

Дальнейшая обработка вершины в течение 30 минут позволила сформировать на этой вершине конус. При этом вся поверхность алмаза стала резко меняться (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Поверхность алмаза после формирования первого конуса

Поверхность стала структурироваться и локально «проседать». Это «проседание» поверхности никоим образом нельзя связывать с трещинообразованием. Алмаз стал как бы втягиваться внутрь, сжиматься. Механизм этого явления нами до конца пока не выяснен. Происходила локальная химическая реакция с окружающей средой или «распыление» материала в атмосферу – предстоит еще установить. Но факт резкого изменения формы кристалла и его морфологического рельефа в сторону увеличения перепада высот присутствовал. После обработки второй вершины этот перепад высот поверхности усилился, изменив весь рельеф до неузнаваемости (рис. 5.20).

Из опасения, что кристалл алмаза может рассыпаться, было принято решение для третьего конуса возвратить «мягкий» режим обработки (уменьшить частоту ß), аналогичный тому, который использовался в формировании конусов в Эксперименте 2.