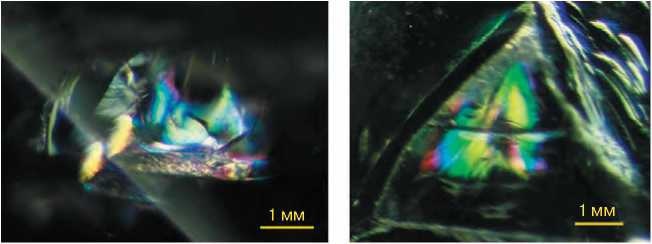

Рис. 6.9. Радуга третьего типа в объеме алмаза

Следует отметить, что формирование радуги того или иного типа связано в первую очередь с состоянием внутренних напряжений в дефектных областях алмаза. Мы создаем только условия для определенной релаксации этих напряжений. По какому пути пойдет формирование напряженных участков в объеме кристалла и возникновение на них дисперсии светового потока, определяется и типом дефектов кристаллической решетки, и наличием различных примесей, границ раздела и т. д. и т. п.

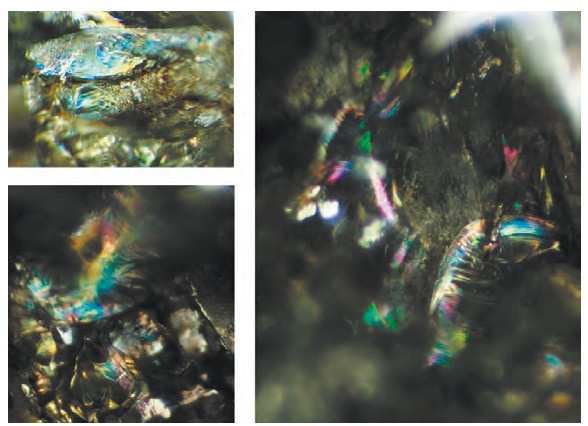

Рис. 6.10. Сформированная радуга в объеме алмаза

И в этом случае получаемая внутренняя картина алмаза определяется изначальным состоянием его дефектно-примесной структуры (рис. 6.10).

Рис. 6.11. Обработанный по естественным граням кристалл алмаза

В качестве примера готового изделия приведем обработанный по естественным криволинейным граням сильно дефектный кристалл алмаза с «раскрашенными» внутренними напряжениями (рис. 6.11). Это изначальное сырье относилось к категории «Boart».

Глава 7

Анизотропия твердости

На основании многолетнего опыта традиционной обработки алмаза алмазным порошком на чугунном диске установлено, что интенсивность процесса шлифования зависит от ориентации алмаза, скорости шлифования, удельного давления на контактную поверхность, зернистости и концентрации алмазного порошка на рабочей поверхности ограночного диска [3].

На наш взгляд, в традиционной технологии обработки алмазов превалирующим фактором, влияющим на процесс обработки, является определение мягкого направления шлифования алмаза. При рассмотрении структуры алмаза изучена характерная для кристаллов алмаза анизотропия твердости (грани куба – грани ромбододекаэдра – грани октаэдра), которую необходимо учитывать при обработке.

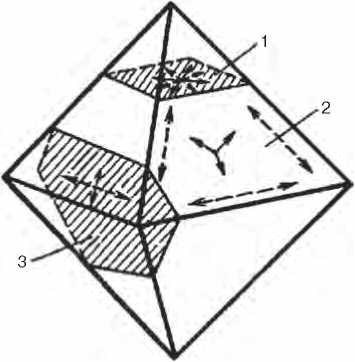

Рис. 7.1. Схема размещения плоских сеток в структуре алмаза октаэдра: 1 – плоские сетки куба; 2 – плоские сетки октаэдра; 3 – плоские сетки ромбододекаэдра; пунктирными стрелками показаны твердые направления шлифования, сплошными – мягкие направления

На рис. 7.1 мы приводим часть рисунка из работы [3], где схематически изображены плоские сетки твердого и мягкого направлений в структуре алмаза октаэдра.

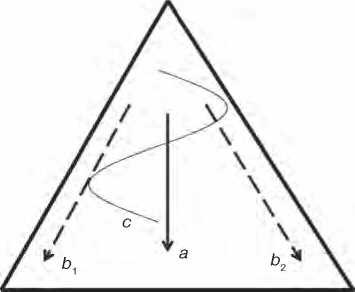

Рис. 7.2. Схема использования направлений обработки в процессе проведения эксперимента на плоскости октаэдра

Как уже отмечалось ранее, съем материала при применении нашей технологии обработки алмаза не сильно зависит от его кристаллографического направления (см., например, гл. 2). Но анализ плоских сеток обработки [3] в структуре алмаза позволил сформировать условия проведения эксперимента, наверное, самого необычного по своим результатам в изучении возможностей нашей технологии.

На рис. 7.2 приведена схема плоских сеток в структуре алмаза октаэдра, задействованных в процессе эксперимента. На схеме: а — мягкое направление, b, и b2 — твердые направления, с — движение зерен абразива инструмента в двухосевой системе.

Движение зерен абразива в нашем случае двухосевого движения инструмента имеет циклический характер относительно обрабатываемой поверхности алмаза (см. гл. 1, п. 1.2). Задачей предстоящего эксперимента являлась активизация волнового возбуждения кристалла на плоскости октаэдра одновременно по твердым направлениям (см. рис. 7.2). В этом случае предполагалось зафиксировать какое-либо характерное проявление динамической волновой среды алмаза, сформированной из воздействия инструмента на эти два кристаллографических направления.

Был отобран не тронутый технологией природный кристалл алмаза октаэдрического габитуса. Алгоритм обработки поверхности выбранной грани октаэдра разработан с учетом симметричной и строгой периодичности движения зерен абразива инструмента относительно направления а на этой плоскости (см. рис. 7.2).

Вполне очевидно, что при давлении обрабатывающего инструмента на алмаз (или алмаза на обрабатывающий инструмент) возникает сопротивление алмаза обработке и величина этого сопротивления (усилие прижима) может быть зафиксирована в процессе обработки кристалла. В нашей системе воздействия (станок с ЧПУ) промышленный компьютер фиксирует этот задаваемый параметр алгоритма обработки (величину усилия прижима объекта к инструменту). Также в процессе воздействия контролируется величина съема материала в единицу времени, что в определенной степени может являться показателем эффективности процесса обработки.

Существующие способы обработки алмаза – самого известного и самого твердого из известных материалов имеют вполне определенные величины съема этого кристалла, и эти величины в общем случае имеют размерность ~ мкм/с. Процесс не быстрый и зависит от многих факторов. Как сказано в работе [3]:

максимальное значение интенсивности (кар./мин.) съема алмаза в плоскости:

ромбододекаэдра 0,025

куба 0,015

октаэдра 0,0025.

Поэтому при проведении планируемого эксперимента по обработке плоскости октаэдра постоянное усилие прижима алмаза к инструменту было задано ~200 грамм, а величина съема материала являлась фиксируемым параметром за какое-то разумное время. Величину времени решено было определить (зафиксировать) в процессе проведения эксперимента.

К сожалению, точное значение величины съема материала в этом эксперименте установить так и не удалось. При подаче инструмента к алмазу система обработки фиксировала момент касания инструмента алмаза, но сопротивление этой системы алмаз – инструмент за доли секунды изменялось до нуля.

При вторичной подаче инструмента к алмазу также фиксировался момент касания, но сопротивление системы алмаз – инструмент опять резко падало до нуля. Зафиксировать стабильное состояние сопротивления алмаза обрабатывающему инструменту не удалось. Поверхность воздействия обрабатывалась, а сопротивление алмаза отсутствовало! Эксперимент был завершен при явном изменении поверхности кристалла после двух попыток фиксации сопротивления алмаза. Завершение эксперимента произошло с целью сохранения исходного алмазного сырья.