Возможно ли обычную механическую обработку кристалла описать взаимодействием довольно сложных волновых функций работающего инструмента и алмаза? В рамках существующих представлений такое описание не имеет смысла, ибо в применяемых современных технологиях взаимодействие этих функций смысла не несет (прямая линия на рис. 1.1). И учитывать тонкие волновые взаимодействия в кристалле алмаза в ручном режиме огранщики не в состоянии, поэтому обрабатывают алмаз без учета этих взаимодействий. Волновой процесс в этом случае неуправляемый и относится к области паразитных шумов с точки зрения фононной подсистемы кристалла (идет повышение его температуры). В качестве примера нашего «тонкого» волнового воздействия приведу одну из составляющих общего алгоритма трансформации кристалла. Общий алгоритм описывать долго и не имеет смысла. А вот одну из его изюминок я с удовольствием опишу.

Как уже сообщалось выше, ΔV является константой и строго зависит от (гa). Это аппаратурный фактор и в процессе воздействия не меняется. А каким же образом в процессе воздействия можно на него (ΔV) повлиять?

Эксцентричное перемещение оси α вокруг оси ß может происходить двумя путями:: либо это перемещение и вращение инструмента однонаправленно (вращение и перемещение происходит в одну сторону), либо они вращаются в разных направлениях. И в этом случае проявляется один очень важный момент: вращаясь в одну сторону, скорость движения по оси ß дополняет скорость вращения по оси α. В результате ΔV имеет приращение (немного увеличивается).

При противоположном движении возникает противоположный эффект, и ΔV немного уменьшается. Вроде бы очевидный факт, но при нашем периодическом волновом воздействии на алмаз этот факт (как и его комбинации) значительно влияет на формируемое волновое поле алмаза. И это влияние проявляется во вполне определенных тонких эффектах, как в морфологии поверхности, так и в формировании объемной флуктуационной структуры алмаза, расширяя возможности нашей технологии.

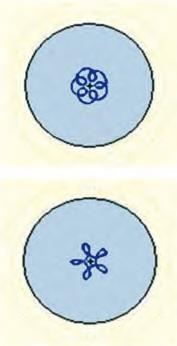

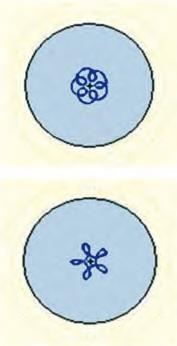

В качестве примера приведу картинку движения произвольной точки (или единичного зерна абразива) на поверхности инструмента (области окружности, описываемой осью «вокруг оси ß). Характер этого движения фиксируется нашим компьютером во время работы системы. Соотношение частот α и ß в данном случае формирует некую пятилепестковую фигуру.

Математически эту траекторию можно описать как траекторию эпициклоиды. Ее образование вполне понятно, ибо это эффект эксцентричного движения оси α вокруг оси ß в однонаправленном режиме [17].

Следующая картинка – изображение гипоциклоиды. Кратность соотношения частот строго соблюдена. Все параметры движения сохранены, только поставлен знак (—) в одном из параметров направления движения инструмента. Движения оси α вокруг оси ß разнонаправленные.

В этом случае происходит не только изменение величины AV, но и существенное изменение характера волновой функции воздействия на кристалл алмаза активного инструмента. А это отражается, в свою очередь, на формируемом волновом поле алмаза.

Этот прием с учетом основного алгоритма воздействия и был реализован при получении молочного тумана опалесценции в объеме CVD кристалла. Красивый и элегантный приемчик, правда? И делается простым нажатием пальца по клавиатуре…

В общем случае процесс волнового воздействия можно представить следующим образом.

Систему возбуждения, основу которой составляет инструмент, можно рассмотреть как некую волновую функцию. Условиями формирования этой функции являются задаваемые (программируемые) параметры, такие как усилие прижима инструмента к кристаллу, определенные соотношения скоростей вращения а и ß, наклон кристалла, вращение алмаза при сохранении заданных пространственных координат инструмента и обрабатываемого кристалла и т. д. и т. п. Всего в процессе воздействия промышленный компьютер отслеживает 32 независимых друг от друга параметра.

Динамическая высокочастотная волновая среда, обладая своими начальными волновыми характеристиками, снимает внутренние напряжения в кристалле, делая его более совершенным, изменяет дефектно-примесную структуру системы, трансформирует форму алмаза, тем самым формируя условия для изменения параметров своей изначальной функции на функцию с другими характеристиками.

Переходя в область еще более высокочастотных характеристик и увеличивая степень когерентности системы кристалла, динамическая волновая среда влияет также на «шубу», трансформация которой опять создает условия для нового производства энтропии. Со временем вся динамическая система алмаза приходит в некое равновесное состояние. Это достигнутое равновесное состояние системы не меняется в процессе дальнейшей обработки при условии постоянства алгоритма возбуждения. После снятия воздействия кристалл алмаза, перейдя на новый уровень своей энтропии, сохраняет свои вновь приобретенные характеристики и свойства. Чтобы изменить достигнутые характеристики и свойства алмаза, необходимо изменить применяемый в дальнейшем алгоритм воздействия.

Как правило, «артефакты» технологии происходят неожиданно и в случаях, казалось бы, совершенно тривиальных. Что влияет на их неожиданное проявление – пока не совсем ясно. Может быть, применяемые алгоритмы, может быть структура кристалла, а может быть все вкупе.

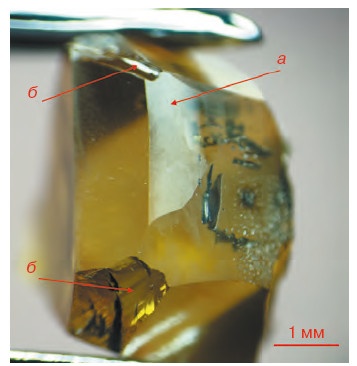

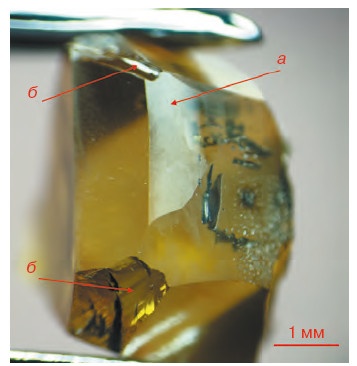

При обработке синтетического кристалла алмаза массой 1,78 карат был выявлен факт, который даже в дружной семье «артефактов» занял особое положение. Была поставлена задача: сформировать параболоид на нижней части кристалла (рис. 2.15). Место касания инструмента (я) видно на нижней усеченной пирамиде в районе затравки.

В процессе пятиминутного воздействия на кристалле явно стали формироваться и полироваться т. н. желобки на всех ребрах нижнего октаэдра (рис. 2.156), даже на тех ребрах, которые имели сколы. По нашему мнению, этот факт (замеченный ранее и на других кристаллах, рис. 2.13) означал начало трансформации всего кристалла алмаза.

Противоположная часть кристалла находилась в оправке, залитая специальным цементом, разработанным бельгийской фирмой «Беттонвиль» для крепления алмазов при обдирке рундиста (ободка будущего бриллианта). Температура плавления клея -150 °C.

После пяти минут воздействия процесс обработки кристалла был прекращен. Алмаз выклеен из оправки и очищен от следов цемента. Два ребра верхней пирамиды кристалла были явно «растравлены» (рис. 2.16в). Одно ребро «пострадало» больше другого. Противоположные «растравленным» ребра октаэдра остались без особых видимых изменений.

Рис. 2.15. Синтетический алмаз: начало формирования параболоида (а); образование «желобков» на ребрах (б)