Онлайн книга «Неизвестный алмаз. "Артефакты" технологии»

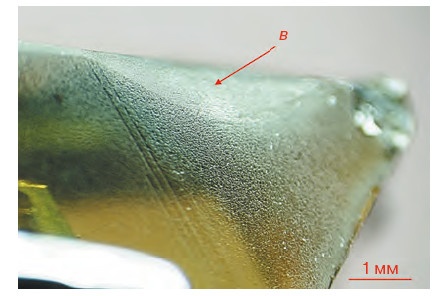

Рис. 2.16. Растравленные ребра алмаза (в)

Травление алмаза в потоке кислорода – факт известный. Но в нашем случае предполагать нагрев залитого цементом алмаза до 800 °C и его взаимодействие с кислородом окружающего воздуха – не сильно оптимистичная идея, тем более что нагрев кристалла отсутствовал. По показаниям электронного термометра температура алмаза в процессе обработки составляла -23,5 С.

Вполне очевидно, что подобные изменения в алмазе (рис. 2.17) могли произойти только из-за протекания волновых процессов в его объеме и на его поверхности, стимулированных определенным алгоритмом воздействия.

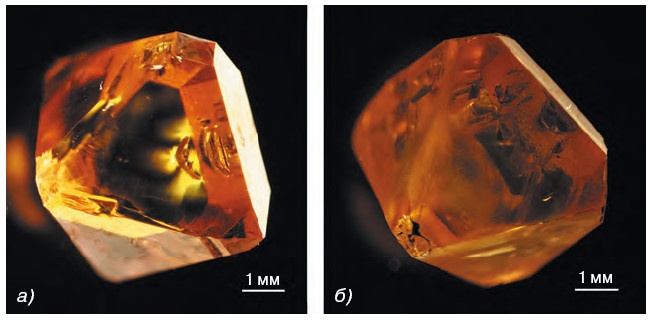

Кстати произошло и снятие внутренних напряжений в кристалле. Снимок сделан в поляризованном свете в скрещенных поляризаторах (рис. 2.18).

Рис. 2.17. Растравленное ребро алмаза (в)

Рис. 2.18. Кристалл алмаза в поляризованном свете: до воздействия (я); после воздействия (6)

В процессе разработки технологии воздействия на алмаз вполне естественно возник вопрос максимальной производительности установки при огранке алмаза в бриллиант по сравнению с существующей ручной обработкой. В алмазообработке вопрос производительности огранки является весьма непростым. Кристаллы алмаза различны по своим характеристикам, различна квалификация огранщика и т. п. Тем более некорректно сравнивать станок с ЧПУ и квалифицированного огранщика. Но задача поставлена, и мы приступили к исполнению. Была выбрана заготовка для огранки бриллианта диаметром – 2 мм. На ней за Определенное время необходимо было поставить восемь граней низа бриллианта в полном автоматическом режиме.

В то время наши понятия о скорости обработки алмаза не сильно отличались от традиционных (общепринятых) понятий. Больше давление, больше обороты двигателя – больше съем материала. Так нам казалось. Поэтому при написании программного обеспечения этим параметрам было уделено особое внимание. Такого давления, таких оборотов α и ß в дальнейшем мы никогда не использовали.

Давление ~1,2– 106 Па, α~ 9500 об./мин. и ß ~ 50 Гц. Обычно применяемые нами современные параметры обработки во много раз меньше. Но тогда очень хотелось произвести эффект.

На заготовке алмаза, предоставленного для эксперимента, у самой вершины кристалла изначально была маленькая еле заметная трещинка. В традиционной обработке алмазов в бриллианты, учитывая сопутствующие температуру, давление и деформации, непременно произошел бы скол этой вершинки. В нашем случае, как ожидалось, вершину можно было сохранить, что и являлось бы показателем «нежности» нашего воздействия.

Начался процесс огранки в полностью автоматическом режиме. При контакте работающего инструмента и алмаза во время выполнения программы обработки кристалл начал очень интенсивно светиться ярким золотистым светом. Такого яркого свечения мы в дальнейших работах никогда не наблюдали. Через 18 минут процесс закончился, и система воздействия (станок с ЧПУ) автоматически вышла в исходное состояние.

Качество огранки оказалось весьма приемлемым: полированные плоскости, трещинка и вершина кристалла сохранились, шип будущего низа бриллианта был на высоком уровне, т. е. сошелся в точку. Производительность нашей системы (по времени) оказалась на уровне огранщика средней квалификации. Работа сделана. Но почему-то захотелось ее еще раз повторить…

Было принято решение немного выдвинуть алмаз из удерживающей цанги, развернуть его ребром к инструменту и второй раз провести процедуру. На первую систему из восьми граней наложить со сдвигом на ребра вторую аналогичную систему. Что и было сделано незамедлительно.

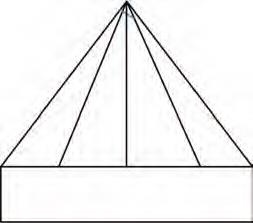

Рис. 2.19. Схема ограненного кристалла

На рис. 2.19 приведена схема обработанного кристалла после первой огранки. На вершине схематично показана маленькая, еле заметная трещинка.

При второй обработке алмаз вел себя аналогично (программное обеспечение процесса не менялось). Вспыхнуло золотистое сияние. Весь процесс занял 18 минут. Но когда его сняли с установки и поместили под оптический микроскоп…

Мы впервые наблюдали изогнутый кристалл. С одной стороны полукруглые выпуклые ребра, с другой – ребра вогнутые. Небольшая, но хорошо наблюдаемая «изогнутость» алмаза. А на шести обработанных гранях очень хорошо просматривались в микроскоп «пупырышки». Причем размер этих «пупырышек» постепенно уменьшался от первой грани начального касания инструмента до шестой. А на двух последних (седьмой и восьмой) гранях этих «пупырышек» почему-то вообще не было! Такого мы больше никогда не видели и очень жалели, что в тот момент у нас в наличии не было системы регистрации изображений.

Специалисты-алмазники отказались комментировать этот факт, когда мы принесли кристалл им на заключение. Единственная их просьба – больше этот кристалл никому не показывать. Что мы и делали в течение восьми лет.

Как известно с XII века из опытов некоего алхимика Магнуса [18], если подержать алмаз на солнечном свете, а потом кинуть его в ведро с горячей водой, то он вспыхнет ярким голубым светом. Сегодня этот эффект термостимулированной люминесценции считается известным и исчерпывающе описанным [19]. И у нас возник интерес, а что будет, если алмаз подержать на солнечном свете после нашего воздействия?

Через восемь лет после огранки «погнутый» кристалл был вытащен из хранилища и вынесен на солнечный свет (безоблачное небо, середина июня, 11 часов 45 минут дня). Через 20 минут облучения солнечным светом алмаз опять был помещен в хранилище. А когда мы его вынули из хранилища через трое суток, то очень обрадовались, что у нас в наличии есть система регистрации изображений – геммологический микроскоп MoticGM-168 с высококачественной фотокамерой Canon.

Мы впервые наблюдали «сгоревший» кристалл алмаза. На рис. 2.20, 2.21 приведены изображения ограненного алмаза через трое суток после двадцатиминутного облучения солнечным светом. Почему «сгоревший»? Судите сами. Все грани, кроме двух, с цветами побежалости одного спектра напоминают брошенную в костер алюминиевую фольгу. Все они сжались, деформировались, покорежились. Это какая же энергия выделилась, чтобы так изувечить поверхность кристалла? Алмаз же все-таки…

Через оставшиеся две прозрачные полированные грани хорошо видна внутренняя, чистая как слеза структура алмаза. Она, по всей видимости, и была тем генератором, который «выплеснул» такой мощный импульс энергии, который привел к трансформации всей поверхности алмаза.