В-третьих (но по той же причине), мощные и тяжелые мышцы ног располагаются не в районе костей, движениями которых они заведуют. У нас икроножные мышцы, которые бывают очень сильно развитыми, находятся ближе к концу наших ног, и во время ходьбы нам приходится каждый раз поднимать их. У лошади же все мощные мышцы расположены в верхней части ноги, в задней части туловища или в районе плеча. Эти мышцы связаны с нижними костями ноги легкими и прочными сухожилиями. Сокращаясь, мышцы натягивают сухожилия, и те, словно веревки, тянут кости ног. В результате лошадь с тонкими и легкими ногами может без устали непрерывно скакать на протяжении долгого времени.

Иногда сухожилия помогают совершать движения непосредственно благодаря своей природной упругости, и наиболее известное среди них — так называемое ахиллово сухожилие, идущее от пяточной кости. У кенгуру оно очень длинное, и его упругость помогает животному прыгать. Высота прыжка кенгуру зависит не столько от намеренного сокращения мышц, сколько от естественного сокращения сухожилий. Так кенгуру быстро передвигается без лишней траты энергии, подобно тому как человек на батуте высоко подпрыгивает не столько благодаря своим ногам, сколько благодаря пружинам.

Скорость и утрата пальцев

Ноги современной лошади стоят на кончиках третьих пальцев. Такое строение конечностей было у их предков уже примерно 5 миллионов лет назад, после того как те покинули леса и приспособились к жизни на равнинах.

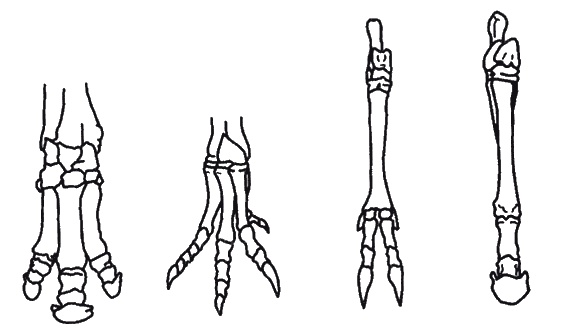

Сокращение количества пальцев у носорога, хищного динозавра аллозавра, оленя и лошади (в разном масштабе).

У многих нынешних животных, особенно у копытных млекопитающих, пальцев меньше, чем у их далеких предков. Носороги передвигаются на трех пальцах, а коровы и олени на кончиках двух, хотя они выглядят как одно копыто, расщепленное пополам (эти животные называются парнокопытными). Сокращение количества пальцев наблюдается не только у млекопитающих. Тираннозавр и его многочисленные родственники ходили на трех пальцах, а среди птиц у нелетающего страуса остались только два пальца.

У наших предков не было необходимости развивать навыки быстрого бега по открытой местности. На протяжении почти всего своего развития они обитали в лесу, на деревьях. Как следствие, у нас сохранились все пальцы на ногах и руках; мы также до сих пор ходим, полностью опираясь на ступню. Среди немногих млекопитающих эти особенности сохранились, например у медведей.

Теплокровность

Мы как представители млекопитающих принадлежим к группе теплокровных животных. Теплокровность — это способность поддерживать постоянную внутреннюю температуру тела вне зависимости от температуры окружающей среды, так что теплокровных животных было бы точнее называть «животными с постоянной температурой тела». Эта особенность присуща млекопитающим и птицам. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся, которых называют хладнокровными, не столько обладают «холодной» кровью, сколько лишены механизмов терморегуляции. Температура их тела зависит от температуры окружающей среды; чтобы повысить интенсивность обмена веществ, им приходится полагаться на внешние источники тепла, например на тепло солнца. Это может подтвердить любой, кто видел, как черепаха с трудом тащится по английскому саду, а затем наблюдал за тем, как те же самые черепахи довольно шустро бегают в лучах тропического солнца. В настоящее время разводить черепах в Великобритании не рекомендуется, что, несомненно, пойдет только на пользу самим черепахам.

Преимущество теплокровности заключается в том, что животное сохраняет активность вне зависимости от температуры окружающей среды. Особенно это полезно для поиска пищи в вечернее и ночное время. Возможно, млекопитающие приобрели эту особенность, когда жили бок о бок с древними пресмыкающимися и были вынуждены осваивать новые ниши, в частности ночной образ жизни, ведь ночью ящеры становились менее подвижными.

Недостаток же теплокровности заключается в том, что животное тратит много энергии на поддержание постоянной температуры тела. Следовательно, ему необходимо регулярно питаться, даже если оно не ведет активного образа жизни. Змея может есть раз в месяц, а большинство млекопитающих и птиц без еды погибают через несколько дней.

Кроме того, теплокровное животное должно поддерживать температуру тела даже во время активных физических нагрузок (когда оно, например, бегает или прыгает с ветки на ветку) или во время жары. Многие млекопитающие решили эту проблему с помощью потовых желез в коже. Эти железы выделяют жидкость, которая испаряется и тем самым понижает температуру организма. Тепло также теряется при выдыхании через рот и нос — вот почему многие млекопитающие так тяжело дышат, когда им жарко. Разные млекопитающие потеют и дышат с разной интенсивностью. У собак потовые железы расположены только на подушечках пальцев, поэтому животные высовывают длинный язык из пасти и часто дышат. При высокой температуре окружающей среды дыхание учащается и у нас, но основные излишки тепла помогают вывести потовые железы. Если тело обдувает ветер, то процесс испарения ускоряется — вот почему нам нравится обдувать себя веером во время жары. Конечно, мы также можем снять с себя лишнюю одежду, что недоступно другим млекопитающим.

Мужские половые железы (яички)

Я рискую показаться нетактичным, но в этой же главе стоит обсудить еще одну любопытную особенность млекопитающих, а именно тот факт, что яички у них располагаются снаружи тела, в кожном мешочке под названием «мошонка». Эта особенность наблюдается у большинства видов на протяжении всей жизни, хотя у некоторых видов (например, у белок и у некоторых летучих мышей) мужские половые железы опускаются из брюшной полости в мошонку только в сезон размножения. Никаким другим внутренним органам млекопитающих такое расположение не присуще. У нас нет никаких кожных мешков с почками по бокам, и печень снаружи под грудной клеткой у нас тоже не висит. Даже женские половые железы (яичники) располагаются внутри тела, так что мужские яички с этой точки зрения представляют собой определенную загадку.

Считается, что яички должны находиться в прохладе, потому что для созревания сперматозоидов требуется более низкая температура — на 1–3 °C ниже, чем температура тела. Но у слонов, броненосцев, ленивцев, китов, тюленей и морских львов яички находятся внутри. У птиц яички также находятся внутри, а ведь температура их тела выше, чем у млекопитающих. Температура тела петухов и волнистых попугайчиков равна 41 °C, по сравнению с 37 °C у человека. Несомненно, если половые железы изначально находились внутри организма, то они в процессе эволюции должны были бы приспособиться и к функционированию при более высокой температуре. Так что объяснение «чтобы было прохладнее» на первый взгляд кажется не таким уж убедительным. Более логичным было бы другое предположение: сперматозоиды лучше созревают при более низкой температуре, потому что в процессе эволюции мужские половые железы оказались снаружи (а не наоборот). Но если это не так и если постепенное повышение температуры тела действительно стало мешать процессу образования спермы, то теперь черед мужчин жаловаться на несовершенство эволюции. Как это обычно бывает, последующим поколениям передался не самый совершенный вариант, а первое, что сработало и оказалось достаточным для продолжения рода.