* * *

Приняв наконец теорию ледниковых периодов, ученые середины XIX в. задались вопросом: что же вызвало наступление ледников?

Прежде чем мы к этому перейдем, освежим в памяти основные принципы обращения Земли вокруг Солнца, которых мы вкратце касались в главе о пирамидах (см. главу 4). Начнем с того, что происходит в течение годового цикла, а потом обратимся к изменениям в масштабе тысячелетий.

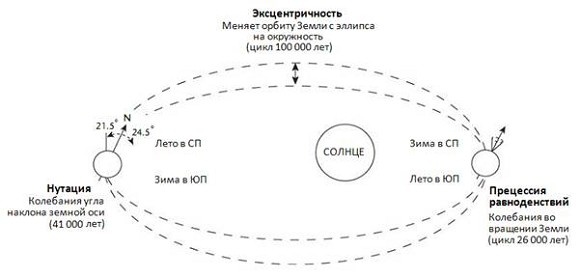

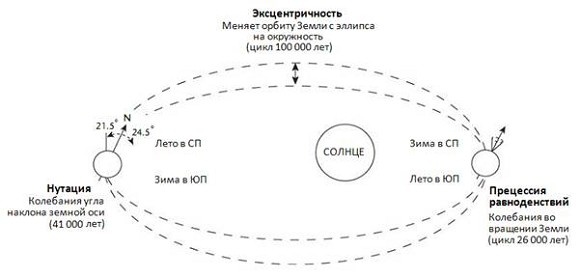

Если вы когда-нибудь покупали глобус, наверняка обращали внимание, что ось, на которую он насажен, расположена не вертикально, а под углом. Из всех различных факторов обращения Земли вокруг Солнца именно наклону оси вращения планеты относительно орбитальной плоскости мы обязаны сменой времен года. И эта особенность земной орбиты была открыта первой: александрийским астрономом Эратосфеном, жившим между 276 и 194 гг. до н.э. В данный момент отклонение оси от вертикали составляет 23,5°. Результат можно наблюдать в северном полушарии во время летнего солнцестояния в районе 21 июня: северная часть планеты обращена строго к Солнцу и получает максимальное количество тепла (рис. 7.1). Через полгода наблюдается прямо противоположная картина. 21 декабря, во время зимнего солнцестояния северное полушарие максимально отклонено от Солнца, и из-за этого на Землю попадает минимум тепла.

Рис. 7.1. Факторы, действующие на обращение Земли вокруг Солнца

Важно помнить, что на смену времен года влияет не расстояние до Солнца, а то, куда обращена планета. В настоящее время лето в северном полушарии наступает как раз, когда Земля находится в наибольшем орбитальном удалении от Солнца.

В 1605 г. немецкий астроном Иоганн Кеплер выяснил, как происходит движение Земли вокруг Солнца. Он определил, что планеты, в том числе и Земля, описывают вокруг Солнца не идеальную окружность, как предполагалось в то время, а следуют по вытянутой, эллиптической орбите. До этого люди долго терялись в догадках, почему в одном полугодии дни получаются несколько длиннее, чем в другом. Кеплер же установил, что воображаемая линия, связывающая планету с Солнцем, проходит участок космического пространства за фиксированное время. При этом Солнце слегка смещено от центра описываемой фигуры, поэтому в одном полугодии мы находимся ближе к нашей звезде и под более широким углом и, следовательно движемся быстрее. В европейском календаре это явление никак не отражено, а вот в некоторых районах Индии астрономы, также заметив разницу, сумели создать календарь с месяцами разной длины. Те, что приходятся на время, когда Земля ближе всего к Солнцу, получились короче, и наоборот, чем дальше Земля от Солнца, тем больше дней в месяце.

Довольно рано исследователи поняли, что ключ к тайне ледниковых периодов надо искать как раз в движении Земли по околосолнечной орбите. В 1842 г. первую попытку предпринял французский математик Жозеф Адемар в своей книге «Возмущение моря». Адемар предположил, что в прошлом Земля успела пережить не один ледниковый период, которыми она обязана форме своей орбиты и прецессии равноденствий (см. определение возраста пирамид в главе 4). Из-за формы земной орбиты и некоторого смещения Солнца от центра северному полушарию сейчас достается чуть больше летних дней, чем зимних. В результате, согласно выводам Адемара, в Антарктиде увеличивается число темных зимних ночей, и, получая с каждым годом меньше тепла, она постепенно охлаждается.

За наступление ледникового периода, по мнению Адемара, прежде всего отвечает прецессия равноденствий. Как мы уже говорили выше, в ходе этого процесса меняется ориентация планеты, которая влияет на соотношение времен года при обращении Земли вокруг Солнца в течение цикла в 26 000 лет. Адемар знал, что в настоящее время северное полушарие в летние месяцы наиболее удалено от Солнца, однако через 13 000 лет картина сменится на прямо противоположную. Он утверждал, что в результате этих процессов ледниковый период должен наступать в том полушарии, которое в зимний период наиболее удалено от Солнца. Ледниковые периоды возникают в разных полушариях в разное время.

Предположение было смелым, однако абсолютно ошибочным. К 1852 г. стало известно, что на количество тепла, получаемого от Солнца в течение года, — солнечное излучение или инсоляцию — прецессия никак не влияет. Оба полушария получают за год абсолютно одинаковое количество солнечного тепла. Значит, ледниковый период не мог быть вызван прецессией. Но в одном Адемар оказался прав. В 1860-1870-х гг. геологи начали находить фрагменты растений между остаточными ледниковыми рельефами в Шотландии и Северной Америке, доказывающие, что Великий ледниковый период был не один. Адемар посеял зерно истины. Однако как докопаться до остального?

Эстафету подхватил британский ученый Джеймс Кролл. Это был удивительный человек. Он сменил несколько профессий: работал колесным мастером, продавцом чая, гостиничным управляющим, пока не устроился в 1859 г. в возрасте 38 лет вахтером в Андерсоновский колледж и музей в Глазго. Ему отчаянно требовался доступ в институтскую библиотеку. В 1864 г. вахтер выпустил свою первую монографию на тему многократных ледниковых периодов. Он утверждал, что основной причиной их наступления стало изменение формы земной орбиты (ее «эксцентричность») с эллиптической до почти круговой и снова на эллиптическую в течение 100 000 лет. Однако, в отличие от Адемара, Кролла не интересовало количество получаемого Землей за год тепла.

Для Кролла значение имело другое: как тепло распределяется в течение года. Из-за обращения вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите Земля в одно время года получает больше тепла, чем в другое. В наиболее удаленной от Солнца точке орбиты зима на Земле получается крайне лютой. Кролл утверждал, что для образования массивного снежного покрова требуется несколько холодных зим подряд при движении по сильно вытянутой эллиптической орбите. Растущие снеговые шапки, обладающие отражающими свойствами (альбедо), будут отражать все больше и без того скудные солнечные лучи. Поэтому станет еще холоднее. Прецессия могла влиять на процесс лишь в то время, когда эксцентричность орбиты была достаточно высока. Когда это происходило (и в этом Кролл поддерживает Адемара), ледниковые периоды накрывали разные полушария в разное время.

Поскольку в то время орбита считалась более приближенной по форме к окружности, Кролл утверждал, что с влиянием прецессии можно не считаться. Орбита была недостаточно эллиптической, чтобы на планете нарос достаточный слой льда для наступления ледникового периода.

Однако Кролл на этом не остановился. В 1875 г. он ввел в уравнение третью и последнюю астрономическую характеристику вращения Земли — изменение угла наклона планеты, или «нутацию». К концу XIX в. уже стало известно, что ось наклона может «качаться» вперед-назад от 21,5° до 24,5°. Кролл предположил, что при большем угле наклона ледниковый период менее вероятен, поскольку полюса в течение года будут получать больше тепла. Совокупность этих факторов подсказывала Кроллу, что со времени последнего ледникового периода на Земле должно было пройти по меньшей мере 80 000 лет. С тех пор на планете наблюдалось относительное потепление, так называемый межледниковый период. Теперь требовалось независимым путем установить время последнего ледникового периода. Не забывайте, дело происходило задолго до появления радиоуглеродного метода, который начали применять лишь в середине XX в. А пока исследователи опирались на показатели интенсивности отложения наносов и эрозии, вычисляя, сколько лет ушло на образование озерных дельт и водопадов с момента таяния льдов. Результаты получались самые приблизительные, с невероятными погрешностями, однако в общем и целом они сходились где-то между 10 000 и 20 000 лет назад. Можно ли верить таким результатам? Если да, то они наносят сокрушительный удар орбитальной теории.