В Китае еще в древности открыли, что удлиненный кусок магнетита, плавающий в ведре с водой, ориентируется в направлении север-юг. В 376 году до н.э. генерал Хуан Ти использовал столь любопытное явление для ориентации при движении своей армии. Но применять магнит в морской навигации китайцы начали только через 900 лет. Этот примитивный компас был заимствован арабами и с ними пришел в Европу.

В то время как корабли начинали использовать новый инструмент, Петрус Перегринус де Марикур (ок. 1260) исследовал природу магнетизма и был первым, открывшим существование двух магнитных полюсов. Он обозначил их как северный и южный. По его мнению, таинственные силы, благодаря которым железо двигается к магниту, были похожи на силы, которые заставляют планеты и Солнце вращаться вокруг Земли.

Свою самую знаменитую работу, «Послание о магните» (1269), де Марикур написал в военном лагере во время осады Лучеры.

Это был великий пример эмпиризма в эпоху, которую характеризует практически полное отсутствие интереса к наблюдению и экспериментам.

Уравнения Максвелла имели большее влияние на историю человечества, чем десять президентов.

Карл Саган, американский астроном и популяризатор науки

Пришлось ждать до 1600 года, пока появилось то, что по заслугам считается первой значимой научной книгой в Англии:

«О магните, магнитных телах и Большом Магните — Земле».

Ее написал Уильям Гильберт (1544-1603), врач королевы Елизаветы I, отец экспериментальной английской науки. Ему мы обязаны словом «электричество», произошедшим от греческого elektron. В работе описываются многочисленные эксперименты с железом и железняком, лабораторные инструменты, разработанные самим Гильбертом, и многочисленные разоблачения заблуждений, свойственных тому времени. Но прежде всего, в ней содержится объяснение поведения компаса.

Для этого Гильберт сделал магнитную сферу, названную им терреллой (маленькой Землей), которая служила ему лабораторным образцом для описания Большого Магнита — Земли.

Он сравнил направление, которое указывает компас, когда меняется его положение на террелле, с меридианами, и назвал полюсами те точки, где они пересекаются. Гильберт сделал вывод, что наша планета ведет себя так же, как террелла: это Большой Магнит.

К несчастью, значительные исследования Гильбертом магнетизма, которые он смог осуществить благодаря большой пенсии, предоставленной королевой (это был один из первых грантов на исследование в истории), были заброшены и забыты почти на два века, потому что его коллеги больше интересовались изучением электричества.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МЛАДЕНЕЦ?

До 1819 года считалось, что магнетизм и электричество — абсолютно разные явления. Зимой, в начале этого года, профессор физики Копенгагенского университета по имени Ханс Кристиан Эрстед сообщил на публичной лекции о магнетизме, что при приближении компаса к электрическому проводу стрелка изменяет направление и перестает показывать на север. «Никто в аудитории не был впечатлен этим», — прокомментировал он через некоторое время. Эрстед интересовался возможной связью между обоими явлениями с 1807 года, и его интерес к теме обозначился в 1813 году, когда он написал:

«Нужно проверить, не производит ли электричество в своем самом латентном состоянии какое-то действие на магнит как таковой».

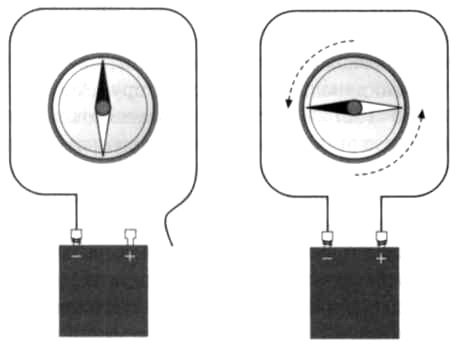

В статье от 21 июня 1820 года Эрстед сообщил научному сообществу о своем открытии, делая акцент на зависимости от расстояния и от относительного положения провода и компаса: намагниченная стрелка поворачивается, если только не расположена перпендикулярно проводу (см. рисунок).

Любопытно, что столь удивительное открытие французская наука встретила враждебно. «Это просто еще одна немецкая блажь», — утверждал физик Пьер Луи Дюлонг (1785-1838). Однако его соотечественник Франсуа Араго (1786-1853) воспроизвел эксперимент Эрстеда в Женеве, all сентября 1820 года сделал это в Парижской академии наук. Он также открыл, что медный провод, по которому проходит электрический ток, притягивает железные опилки: они облепляют его, но отделяются, когда ток пропадает. Четыре года спустя, в 1824-м, Араго обнаружил, что если начать вращать медный диск, над которым размещена намагниченная стрелка, то она будет отклоняться от первоначального положения. Точно так же, если этому препятствовать (закрепив стрелку), движение диска стремится к замедлению.

Эксперимент Эрстеда: при включении цепи намагниченная стрелка отклоняется и становится перпендикулярно проводу.

Данные открытия заставили Андре-Мари Ампера (1775— 1836) подумать, что электрический ток ведет себя как магнит, потому что он в некоторой степени и должен быть магнитом. Ампер также доказал, что два электрических провода взаимно отталкиваются или притягиваются так же, как два магнита. Точное определение закона, описывающего это явление, потребовало у него тщательно проведенного исследования: проблема была сложной из-за векторного характера как задействованной силы, так и магнитного поля, создаваемого током. Вспомним, что вектор представляет собой физическую величину, определяемую значением, которое она принимает, ориентацией и направлением. Так, скорость машины на 234 км автомагистрали А-2 — это вектор: 90 км/ч — это его значение (называемое модулем), ориентация — это шоссе, а направление указывает на то, в какую сторону по шоссе двигается машина. Кроме того, ученый обнаружил, что можно усилить эффект, открытый Араго, если намотать провод спирально, образовав катушку: так родился электромагнит. В последующие годы Ампер приложил массу усилий, чтобы получить математическую теорию, которая объяснила бы полученные экспериментальные результаты. В 1825 году он опубликовал свою великую работу «Мемуары о математической теории электродинамических явлений, выведенной исключительно из опыта», которую позже назвали «Началами» электродинамики.

Экспериментальное исследование, которое установило закон Ампера о механическом взаимодействии между электрическими токами, — одно из самых блестящих достижений науки.

Джеймс Клерк Максвелл, «Трактат об электричестве и магнетизме» (1873)

Таким образом, Ампер отрицал теорию двух флюидов (электричества и магнетизма) в пользу существования только одного. Но, возможно, его более важный вывод состоял в том, что магнит — это только множество электрических токов, иначе говоря, магнитные силы — лишь проявление кругового движения электрических токов вокруг магнитной оси. Данное утверждение было довольно спорным, и друг Ампера, Огюстен Френель (1788-1827), попытался доказать его с помощью ряда хитроумных экспериментов. Но в 1821 году, после их провалов, Ампер принял идею Френеля о том, что у этих токов молекулярная природа. В основе такой гипотезы лежало предположение о том, что постоянный магнетизм и электромагнетизм — две стороны одного и того же явления. Не все соглашались с этим мнением, и среди самых известных противников гипотезы был Фарадей. Френель пошел еще дальше, утверждая, что можно вызвать ток в цепи, если она примыкает к другой цепи, по которой уже течет электрический ток. Ему не удалось это доказать, и пришлось ждать еще десять лет, пока подобное смогли наблюдать.