К этому следует добавить, что введенное Томсоном и Максвеллом исследование электростатики и магнитостатики при помощи гидродинамических моделей оказалось весьма плодотворным; в теории поля до сих пор используются термины «источники», «дивергенция», «ротор» (вихрь) и т.д.

И в оставшихся разделах работы [I] Максвелл показывает, каким образом идея линий движения жидкости может быть применена для описания таких относительно простых разделов, как статическое электричество, постоянный магнетизм, магнетизм индукции и однородные гальванические токи. Там же вводится вторая максвелловская инновация, также основанная на идеях Фарадея – идея электротонического состояния. Максвелл связывал идею Фарадея об электротоническом состоянии с представлением о магнитном потоке и его инерционных свойствах. Он ввел «электротонический вектор» A как характеристику потенциальной возможности появления электродвижущей силы при изменении магнитного поля.

«Мы можем представить себе электротоническое состояние в какой-либо точке пространства как некоторый определенный по величине и направлению вектор и можем это электротоническое состояние выразить в данной точке пространства с помощью какого-либо механического вектора, например, скорости или силы, направление и величина которых соответствуют направлению и величине определенного нами электротонического состояния. Такое представление не связано ни с какой физической теорией, а является только своего рода искусственной иллюстрацией» (Максвелл, [1856], 1952, С. 83).

Таким образом, суть двух максвелловских инноваций, предлагаемых им в работе 1856 г. – конструирование, разработка «нейтрального языка» для описания и сравнения выводов из различных конкурирующих схем и теорий. Этот язык – отнюдь не «язык наблюдений» логического эмпиризма: Максвелл ясно отдает себе отчет в обстоятельстве, которое в философии науки XX в. получило название «теоретическая нагруженность языка наблюдения». Он хорошо понимает, что всякое наблюдение всегда несет «отпечатки» теоретического языка, при помощи которого оно описано. («Следы цемента», как позже назовет их Максвелл в статье «Гельмгольц»).

Поэтому для того, чтобы сравнить между собой и свести воедино, – в непротиворечивую теоретическую схему – результаты разных экспериментов, несущих следы разных теоретических языков, необходимо создать особый, искусственный теоретический язык, по возможности равноудаленный от всех сравниваемых теорий. И исследования в. Томсона (на которые в своих работах постоянно ссылается Максвелл) показали ему, каким этот язык должен быть. Его основа – терминология механики сплошных сред. Конечная цель Максвелла – спроецировать выводы всех конкурирующих теорий на эту область, «переписать» все известные законы на этом языке, сравнить их выводы между собой для того, чтобы избавиться от противоречий и обобщить, наконец, в самосогласованной системе уравнений.

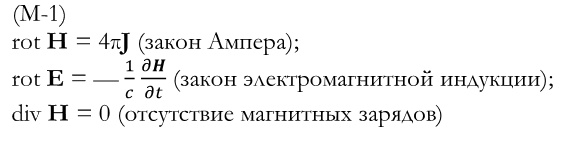

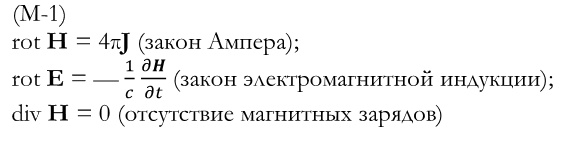

Итог статьи [I] – демонстрация значимости для теории электромагнетизма операций div и rot, а также вывод следующих уравнений: div E =4πρ (закон Кулона), rot A = B (уравнение электротонического состояния);

Таким образом, в работе [I] почти все уравнения Максвелла уже были написаны, но – без тока смещения. И действительно, весьма важным недостатком модели трубок несжимаемой жидкости было то, что они, за исключением простых отдельных случаев, были неспособны объяснить в общем виде связи и взаимодействия электрических полей, магнитных полей и электрических токов, а также продемонстрированную в Фарадеем в 1845 г. взаимосвязь магнитных и оптических явлений.

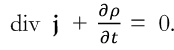

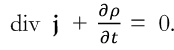

Ведь, как мы уже отмечали, целью всей своей программы Максвелл поставил устранение присущей электродинамике Ампера-Вебера «разобщенности покоящегося и движущегося зарядов». Была ли эта цель достигнута в 1856 г.? – Нет. Между плотностью тока j (движущимся электричеством) и плотностью заряда ρ (электрическим покоящимся) в описанной выше максвелловской схеме никаких связей нет. Они появятся позже, после введения «тока смещения» и соответствующего следствия – уравнения непрерывности:

Пока же, выписывая вытекающее из вышеприведенных уравнение div j = 0, Максвелл замечает, что его исследование пока ограничивается только замкнутыми токами. Прежде чем изменять что-либо в полученной системе уравнений (М-1), надо было освободиться от принятых модельных представлений о природе токов. Принятая Максвеллом кантианская методология сделать это вполне позволяла.

Пока же, выписывая вытекающее из вышеприведенных уравнение div j = 0, Максвелл замечает, что его исследование пока ограничивается только замкнутыми токами. Прежде чем изменять что-либо в полученной системе уравнений (М-1), надо было освободиться от принятых модельных представлений о природе токов. Принятая Максвеллом кантианская методология сделать это вполне позволяла.

Резюме ко второй главе

В работе Максвелла «О фарадеевых силовых линиях» (1856) были заложены основы всей исследовательской синтетической программы Максвелла. Принципиальная новизна максвелловского подхода к явлениям электричества и магнетизма, основанного на методе физических аналогий и в лучшую сторону отличающая его от уже разработанных к тому времени подходов, состояла отнюдь не в том, что он предлагал еще одну теоретическую «онтологию», отвергающую все предыдущие как основанные на ложных предпосылках и утверждающую, что «на самом деле» электричество и магнетизм – это поля, а не непосредственные взаимодействия зарядов, происходящие по прямым линиям. Фарадеевские идеи применялись им не для того, чтобы раскрыть сущность электричества и магнетизма, а для того, чтобы показать, в соответствии с уэвелловской методологией, каким образом скрупулезное применение идей и методов Фарадея «представляет на математическое рассмотрение» раскрытую им взаимосвязь существенно различных порядков явлений.

Первая инновация работы 1856 г. состояла в том, что Максвелл предложил рассматривать фарадеевские силовые линии, которые описывали направления электрических и магнитных сил, в качестве трубок с идеальной несжимаемой жидкостью, репрезентирующих теперь не только направления сил, но и их интенсивности, поскольку скорости течения жидкости обратно пропорциональны сечениям этих трубок.

Для сторонника философии Канта было принципиально важно, что эта несжимаемая жидкость практически никакого отношения к реальности не имеет. Максвелл ни в коем случае не собирался утверждать, что какие-либо свойства электромагнитных явлений репрезентируются свойствами несжимаемой жидкости. Не случайно ни в 1856 г., ни позже Максвелл никогда не заботился о том, чтобы построить единую непротиворечивую механическую модель электромагнитных явлений, а часто использовал одновременно несколько моделей, которые даже могли противоречить друг другу.

В работе 1856 г. Максвелл показал, каким образом идея линий движения жидкости может быть применена для описания таких относительно простых разделов, как статическое электричество, постоянный магнетизм, магнетизм индукции и однородные гальванические токи. Там же была введена вторая максвелловская инновация, также основанная на идеях Фарадея – идея «электротонического состояния».

Пока же, выписывая вытекающее из вышеприведенных уравнение div j = 0, Максвелл замечает, что его исследование пока ограничивается только замкнутыми токами. Прежде чем изменять что-либо в полученной системе уравнений (М-1), надо было освободиться от принятых модельных представлений о природе токов. Принятая Максвеллом кантианская методология сделать это вполне позволяла.

Пока же, выписывая вытекающее из вышеприведенных уравнение div j = 0, Максвелл замечает, что его исследование пока ограничивается только замкнутыми токами. Прежде чем изменять что-либо в полученной системе уравнений (М-1), надо было освободиться от принятых модельных представлений о природе токов. Принятая Максвеллом кантианская методология сделать это вполне позволяла.