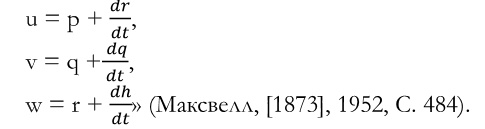

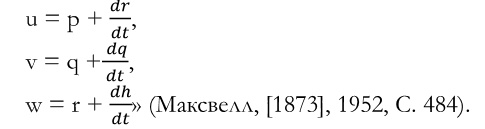

«Одна из главных особенностей этого трактата состоит в принятии концепции, согласно которой истинный электрический ток Τ, тот, от которого зависят электромагнитные явления, нельзя отождествить с током проводимости, но что должно быть принято во внимание при исчислении общего движения электрического изменения во времени электрического смещения D, так что мы должны написать T = Ω + D (уравнение истинных токов) или более подробно

И в завершающей главе XX, посвященной электромагнитной теории света, содержащей те же результаты, что и работа [III], на первый план выдвигается следующий аргумент в пользу существования электромагнитных волн: «Заполнять пространство новой средой всякий раз, когда следует объяснять какое-либо новое явления, никоим образом не является истинно философской процедурой. Однако если изучение двух различных отраслей науки независимо друг от друга выдвинуло идею среды и если свойства, которые должны быть приписаны этой среде, исходя из электромагнитных явлений, имеют тот же характер, который мы приписываем светоносной среде для объяснения явлений света, то очевидность физического существования такой среды серьезно укрепляется» (Максвелл, [1873], 1952, С. 550).

Но важно, что в «Трактате» Максвелл столкнулся с той же проблемой, что и в [III] – проблемой применения лагранжева формализма к электромагнитному полю. Для более ясной формулировки этой проблемы обратимся еще раз к максвелловской аналогии с колокольней. Механизм возникновения электромагнитных колебаний в эфире аналогичен механизму приведения колоколов в движение. Так же как мы не знаем, каким именно образом генерируется электромагнитное излучение, мы не знаем, как именно связаны колокола с веревками.

Но на двадцати с лишним страницах главы своего «Трактата» Максвелл построил лагранжиан, как разность кинетической и потенциальной энергий, только для случая замкнутых токов. Тем не менее при переходе к случаю электромагнитных возмущений в пустом пространстве, требующего токов незамкнутых, он просто «руками» прибавил ток смещения к току проводимости (подробнее см. Chalmers, 2001). Обосновал он этот шаг следующим образом: «У нас имеется чрезвычайно мало экспериментальных данных, относящихся к прямому электромагнитному действию токов из-за изменения электрических смещений в диэлектриках, но крайняя сложность согласования законов электромагнетизма с существованием электрических токов, которые незамкнуты, является одной причиной из многих, почему мы должны признать существование токов проводимости вызванных изменением смещения. Их важность будет видна, когда мы перейдем к электромагнитной теории света» (Maxwell [1873], 1890, p. 252).

Как отмечает Алан Чалмерс, этот небольшой шаг Максвелла фактически подрывал главную притягательность использовавшегося им метода Лагранжа. Неслучайно первое экспериментальное доказательство существования тока смещения было дано только в опытах Герца (1888).

Таким образом, в конце своей последней большой работы, подлинной энциклопедии электричества и магнетизма, Максвелл подытоживает полученные им результаты, суть которых сводится к следующему. Он совершил поистине «коперниково деяние» в теории электричества и магнетизма, тщательно собрав эмпирические и теоретические аргументы для отождествления электромагнитного и светоносного эфиров и создания тем самым гибридной теоретической модели, основанной на токе смещения и сводящей воедино теорию электричества, теорию магнетизма и оптику.

В этом плане характерна следующая история. В одной из самых последних научных работ, написанных за несколько дней до смерти, – рецензии на статью своего последователя ирландского физика Джорджа Френсиса Фицджеральда (1851-1901) – Максвелл характеризует свое собственное объяснение эффекта Фарадея (поляризация света в магнитном поле) как «гибридную теорию». Последняя сводила воедино «электрические и механические действия», электромагнитную теорию света и теорию эластичного твердого эфира (Hunt, 2005,p. 18).

Так же как Коперник, который, предположив, что Земля – обычная планета, вращающаяся вокруг Солнца, и создав тем самым гибридный объект, распространил математические принципы на земные явления, а физические – на небесные, Максвелл, введя гибридный объект – ток смещения – положил начало распространению принципов электромагнетизма на оптические явления, а принципов оптики – на явления электромагнитные.

Фактически используя в физике «принцип дополнительности», он завершает свое обсуждение в XXIII главе «Теории действия на расстоянии», дав следующий сравнительный анализ полевых и корпускулярных подходов: «Но мы не в состоянии понимать распространение во времени иначе, как только двумя способами: или как полет материальной субстанции через пространство или как распространение состояния движения или напряжений в среде, уже существующей в пространстве» (Максвелл, [1873], 1952, С. 631).

Т.е. то, что там движется между проводниками и магнитами, мы не знаем, но если мы попытаемся описывать это «что-то» при помощи наших обычных понятий, то у нас нет других аналогий, нежели «частицы» и «волны».

И это – уже зародыш современного подхода; действительно, как много позже охарактеризовал эту ситуацию Ричард Фейнман, «все зависит от ваших предрассудков. Многие физики часто говорят, что прямое действие сквозь пустоту, сквозь ничто, немыслимо. (Как они могут называть идею немыслимой, если она уже вымышлена?)…Единственная разумная постановка вопроса – спросить, какой путь рассмотрения электрических эффектов наиболее удобен» (Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1966, т. 5, С. 24-25).

Одни предпочитают частицы, «другим по душе» поля. И силовые линии – это всего лишь «грубый способ описания поля». У них имеются свои достоинства, – они дают наглядную картину, – но есть и свои недостатки. Если мы, например, говорим о «линиях» E и B, то не нужно преувеличивать реальность их существования. Линии могут исчезнуть, если мы захотим их увидеть в другой системе координат.

Но вернемся к максвелловской синтетической исследовательской программе.

Вплоть до самых своих последних дней сам Максвелл ничего не говорил ни о том, как генерируются электромагнитные поля, ни о том, каким образом в его теории объясняются отражение и преломление света. Поэтому задачу извлечения из «Трактата об Электричестве и Магнетизме» согласованной теории, равно как и придание ей необходимого «рабочего» вида, необходимого для сопоставления с экспериментальными данными, предстояло решить его ученикам – «максвелловцам» (the Maxwellians). Так принято называть Френсиса Джорджа Фицджеральда (1851—1901), сэра Оливера Лоджа (1851—1940) и мистера Оливера Хевисайда (1850—1925).

Следующий шаг в последовательном объединении оптики и электромагнетизма, т.е. в распространении принципов электродинамики на оптические явления, сделал в 1879 г. ирландский физик Френсис Фицджеральд, который обратился к забытой работе своего соотечественника Джеймса Мак-Кулоха (1839). Последний вывел, на основе гамильтоновой формулировки волновой оптики, уравнения, описывавшие основные оптические явления – такие как отражение, преломление и двойное преломление света. Фицджеральд смог инкорпорировать теорию Мак-Кулоха в электромагнитную теорию света, несмотря на ее известные трудности: как еще в 1862 г. показал Г. Стокс, она приписывала эфиру такие эластичные свойства, которые резко отличались от свойств всех известных тогда веществ (подробнее см: Buchwald, 1985).