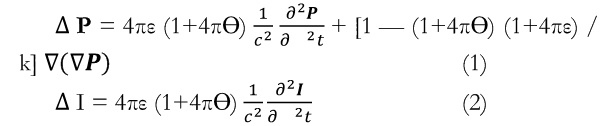

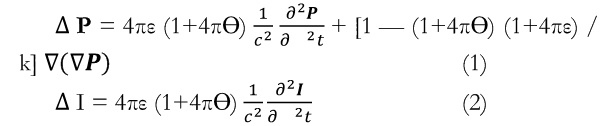

Исходя из описанных выше допущений, Гельмгольц успешно вывел обобщенные уравнения, во многом сходные с уравнениями Максвелла и показал, что в определенном предельном случае они переходят в максвелловские. Решив их для случая однородного диэлектрика, он пришел к следующим волновым уравнениям для векторов электрической и магнитной поляризации P и I (подробнее см. Smirnov-Rueda, 2001):

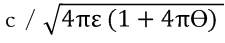

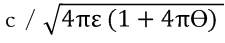

Уравнения (1) – (2) имеют решения, описывающие поперечные волны, распространяющиеся со скоростью:

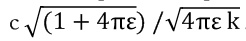

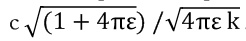

Но уравнение (1) также содержит в качестве своего решения и продольные волны электрической поляризации, распространяющиеся со скоростью:

В итоге основные результаты максвелловской электродинамики воспроизводятся в предельном переходе k=0.

Таким образом, в дополнение к обычным поперечным электромагнитным волнам, Гельмгольц обнаружил продольные электрические волны, распространяющиеся с бесконечной скоростью в максвелловском пределе k=0.

В дальнейшем, совместно со своими учениками американцем Генри Роуландом и русским физиком Николаем Шиллером, Гельмгольц провел в берлинском университете в 1873-78 гг. серию экспериментов по открытым токам. Для разрешения проблем, возникших в связи с этими экспериментами, Гельмгольц организовал в 1879 г. конкурс с премией за «экспериментальное упрочение любого отношения между электромагнитным действием и поляризацией диэлектриков» и уговорил одного из лучших своих студентов – Генриха Герца – принять в этом конкурсе участие.

Вот как Гельмгольц впоследствии вспоминал (в предисловии к герцевским «Принципам механики») обстоятельства этой проблемной ситуации, предварительно красочно описав «ставшее неуправляемым» положение, когда многочисленные «чрезвычайно сомнительные» теории Неймана, Римана, Грассмана, Клаузиуса и др. спорили друг с другом за объяснение многочисленных явлений электромагнетики: «Я пришел к следующему общему результату. Явления с полностью замкнутыми токами … могут быть одинаково хорошо выведены из любой упомянутой выше гипотезы… С другой стороны, выводы, следующие из них в случае неполностью замкнутых токов, значительно отличались друг от друга… Поэтому всякое расхождение между любой новой теорией и любым известным фактом в этой хорошо проторенной области должно вскорости привлечь внимание и использовано для опровержения этой теории.

Но на открытых концах незамкнутых проводников, между которыми расположены изолирующие массы, любое движение электричества вдоль длины проводника немедленно вызывает накопление электрических зарядов; это вызвано накоплением электричества, которое не может пробить себе дорогу через изолятор, находящийся между концами проводника. Между электричеством, накопленным на конце, и электричеством того же типа, которое растет против него, возникает сила отталкивания; и этой силе необходимо чрезвычайно короткое время для достижения такой величины, которая полностью сдерживает рассматриваемый поток электричества. Тогда рост прекращается; и через мгновение покоя снова начинается рост аккумуляции электричества в противоположном направлении» (Helmholtz 1899, pp. X – XI).

И в 1886—88 гг. Генрих Герц занялся в Карлсруэ – пригороде Берлина – исследованием соотношений между теориями Максвелла и Гельмгольца в новой серии экспериментов. Как впоследствии описывал истоки своих исследований сам Герц в статье «Силы электрических колебаний, рассматриваемые с точки зрения теории Максвелла»: «моя первоначальная интерпретация этих экспериментов основывалась на старых взглядах и частично пыталась объяснить эти феномены как возникающие из-за совместного действия электростатических и электромагнитных сил. Максвелловской теории в ее чистом виде подобное разделение чуждо» (Hertz [1889], 1893,p. 137).

Он наметил целую серию измерений, исходящих из гельмгольцевского разделения общей электрической силы на электростатическую и электродинамическую компоненты, распространяющиеся с принципиально отличными друг от друга скоростями. Согласно Герцу, «Общая сила может быть разделена на электростатическую и электродинамическую части; несомненно, что на коротких расстояниях преобладает и определяет направление действие общей силы первая компонента, а на длинных – вторая « (Hertz [1888], 1893, p. 110).

В соответствии с законом Кулона, электростатическая компонента должна быть пропорциональна обратному квадрату расстояния, в то время как электродинамическая компонента – только расстоянию в минус первой степени. В стандартном разделе классической электродинамики этой ситуации соответствует член, описывающий продольную компоненту электромагнитного поля, и член, описывающий поперечную, или радиационную компоненту.

Для проведения задуманной серии экспериментов необходимы были устройства, генерирующие электрические колебания, гораздо более быстрые по сравнению с уже существующими. Герцевские усилия и в этом отношении направлялись исследованиями Гельмгольца: «именно Гельмгольц в своей статье Ueber die Erhaltung der Kraft впервые установил (в 1847), что разряд лейденской банки носит осцилляторный характер» (Hertz [1890b],1893,p. 269).

Усилия Герца были, как известно, вознаграждены; он быстро продемонстрировал существование чрезвычайно быстро изменяющихся токов с сильным индуктивным действием через разрядную полость (Hertz, [1887]). Он также установил резонансное соотношение между первичной и вторичной электрической цепями в присутствии регулярных колебаний. Как впоследствии – в предисловии к первому сборнику своих статей – отмечал сам Генрих Герц, «вскоре после начала экспериментов я был поражен явной обратной связью между одновременными электрическими искрами… [Но] что меня особенно удивило, так это постоянное увеличение расстояния, на котором я мог воспринимать это действие; до этого общепринятые воззрения состояли в том, что электрические силы ослаблялись в соответствии с ньютоновским законом, и поэтому быстро стремились к нулю по мере роста расстояния» (Hertz, 1893, pp. 4,6).

Следующий важный шаг состоял в модификации и улучшении приемного устройства (вторичной цепи). Сделав это, Герц приступил к проблеме распространения колебаний в воздухе. В конце 1887 г. он наблюдал стоячие волны, образованные интерференцией колебаний, распространяющихся в воздухе и в медном проводе. Полученный результат – значительно отличающаяся от скорости света скорость наблюдавшихся колебаний, – сначала сильно озадачил Герца. Он вынужден был повторить свои эксперименты осенью 1888 г., используя значительно более короткие длины волн – порядка 30 см. Теперь уже разработанная техника позволила Герцу начать серию экспериментов по отражению, преломлению и поляризации радиоволн, наглядно раскрыв потрясающую аналогию между оптическим излучением и радиоволнами (Hertz, [1888b]).