Тем не менее, как показывает опыт, со сценариями нужно быть очень осторожным. Среди транснациональных компаний «Шелл» считается пионером в использовании сценариев в целях прогнозирования и подготовки к будущему. Специалисты компании заинтересовались проблемой изменения климата в начале 1980-х и 1990-х годах, и, по мнению руководства компании, именно «Шелл» является пионером и экспертом в использовании сценарного планирования (Shell, 2004)

[131]. Уже в 1971 году «Шелл» открыто заговорила о проблеме когнитивных погрешностей в своих стратегиях, основанных на сценарном планировании. В публикациях компании в отношении роли и значения сценарного планирования говорится, что «единственное конкурентное преимущество, которым будет обладать фирма будущего, будет заключаться в умении ее менеджеров обучаться быстрее конкурентов» (Shell, 2006).

Стаббс (Stubbs, 2009) сделал подробный анализ сценариев «Шелл» конца 1980-х и начала 1990-х годов. Он показал, что сценарии имели весьма ограниченное влияние на стратегическое развитие «Шелл» и даже противоречили официальным заявлениям:

В сценариях 1992-го года речь идет о растущей потребности в конечных сырьевых ресурсах и в первую очередь в ископаемом топливе, а также о необходимости глобальных соглашений. В этом не было ничего принципиально нового, если учитывать, что в докладе Брундтланда эта тема затрагивалась еще в 1987 году и что правительства ряда стран уже обсуждали возможность международных соглашений в преддверии саммита ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Особенно обращает на себя внимание тот факт, что члены правления «Шелл» практически никак не высказывались по поводу необходимости мер против изменения климата или же вопроса о том, как сама компания должна управлять своим воздействием на окружающую среду. В сценариях 1995-го года экологические проблемы, не говоря уже об изменении климата, практически не затрагиваются. Это странно, учитывая тот факт, что на тот момент уже активно действовала МГЭИК и наблюдался существенный прогресс в переговорном процессе. Так что сценарии вряд ли оказывали существенное влияние на правление компании в вопросах изменения климата (Stubbs, 2009: 120).

Другими словами, в сценариях ничто не предсказывало того, что позиция «Шелл» резко поменяется, и компания, которая до этого выступала против контроля выбросов парниковых газов, будет поддерживать Киотский протокол.

В сценариях 1998-го года рассматривается вопрос о том, что мог бы включать в себя Киотский протокол и почему на политические решения в области экологии влияют, скорее, новые кризисы и крайние формы экологического активизма, а не планомерные конструктивные действия правительств и компаний (Stubbs, 2009: 120).

Можно было бы подумать, что управление «Шелл» тем самым как бы учитывает потенциальное воздействие Киотского протокола и реакцию общественности. Однако Киотский протокол был подписан намного позже, чем «Шелл» определилась со своей позицией в отношении изменения климата, и ничто не указывает на какое-либо влияние этого события на экологический курс компании. Как уже упоминалось выше, сценарии были, скорее, реакцией на события прошлых лет, нежели провидческим анализом возможных тенденций будущего развития.

Использование сценариев опасно, в первую очередь, потому, что им обычно приписывают особый эпистемологический статус. Те, кто принимают решения, могут спутать сценарии с реальностью. И, что, пожалуй, важнее всего в данном контексте, так этот тот высокий статус, который Уотсон приписывает сценариям, видя их мнимый блеск в мире большого бизнеса.

Примечательно, что в «Шелл» сценарии ставят в зависимость от событий: «Сценарии дают нам альтернативный взгляд на будущее. Они указывают на важные события, на главных действующих лиц и на причины, побуждающие их к действию, и показывают нам, как функционирует мир» (Shell, 2010).

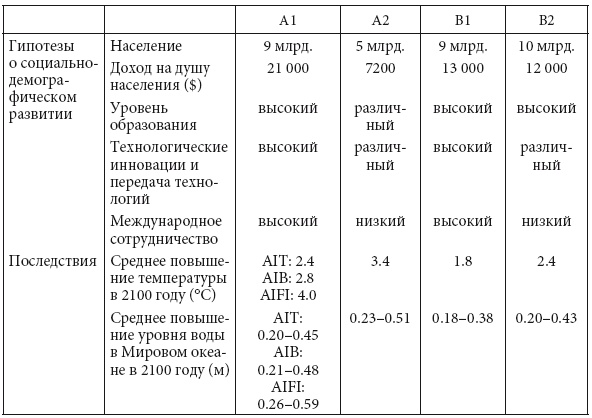

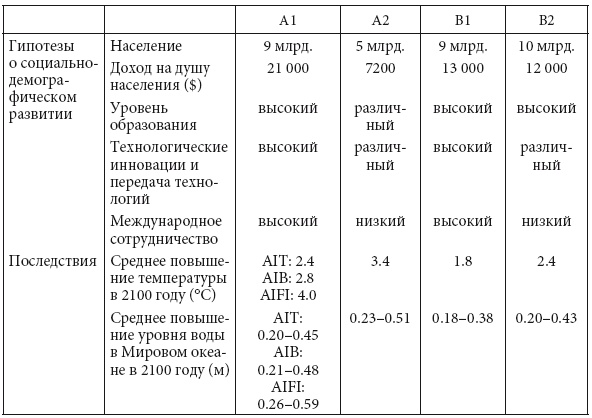

Этому аспекту не уделяют должного внимания ни Уотсон, ни МГЭИК. Они хотят использовать престиж, которым обладает сценарное планирование в глазах управляющих некоторых компаний. Однако сценарии создаются на основе конкретных гипотез о численности населения, экономическом росте и энергетическом балансе (в терминологии МГЭИК такие гипотезы называются «сценариями» (storylines)), а они могут меняться. МГЭИК открыто признает существование «высокого уровня погрешности». В 2000 году МГЭИК опубликовала специальный доклад о сценариях выбросов – СДСВ (SRES, IPCC, 2000), где представлены четыре группы сценариев (A1, A2, B1 и B2), цель которых – анализ альтернативных путей развития, в совокупности охватывающих широкий спектр демографических, экономических и технологических факторов и обусловленных ими выбросов парниковых газов. В одном из сценариев (А2) разработчики исходят из того, что численность населения Земли к 2100-му году достигнет 15,1 млрд. человек, что на 50 % превышает численность, прогнозируемую в остальных сценариях. Подобные тонкости скрыты в технических деталях доклада и очень редко афишируются

[132]. Мы обобщили некоторые «сюжеты» МГЭИК и их последствия в таблице 5. При этом следует иметь в виду, что в специальном докладе о сценариях содержатся лишь гипотезы о социально-демографическом развитии, так что остальные гипотезы о последствиях мы были вынуждены взять из Третьего доклада об оценках.

Таблица 5

Сюжеты МГЭИК из доклада о сценариях

(NB: Гипотезы о социально-демографическом развитии охватывают период до 2050-го года, гипотезы о последствиях – период до 2100-го года).

На основе этих четырех сюжетов (А1/2, В1/2) было разработано сорок сценариев, шесть из которых были приведены в качестве наглядных примеров. В нашей таблице на примере группы А1, можно увидеть, насколько различаются, в частности, проведенные в рамках данной группы модельные расчеты подъема уровня температуры и моря (A1T, A1B, A1F1). Жиро и его коллеги (Girod et al., 2009) сделали обзор всех опубликованных на сегодняшний день сценариев МГЭИК (1990, 1992 и 2000) и обратили внимание на увеличение числа сценариев и их авторов при одновременном сокращении конкретной информации, в частности, на отказ от описательного подзаголовка. В сценариях 1990-го года такие заголовки еще были – например, «2030: высокие выбросы» или «2060: низкие выбросы». В серии особых докладов МГЭИК о сценариях некоторые разработчики моделей предлагали описательные подзаголовки, в которых отражались главные гипотезы соответствующих сюжетов, однако в окончательной версии от них отказались. По сравнению с предыдущими сценариями, в СДСВ 2000-го года резко возросло количество доступной информации. Увеличение информации необязательно играет положительную роль в процессе принятия решений: с одной стороны, новая информация может отражать важные аспекты, с другой стороны, она может запутать тех, кто принимает политические решения. Измерение погрешности в перспективных оценках численности населения и размера доходов – безусловный плюс, поскольку влияние изменения климата сильно зависит от этих переменных, как подчеркивают в своей работе Нихоллс и Тол (Nicholls & Tol, 2006: 1073): «Будущие миры, которым больше всего угрожает повышение уровня воды в Мировом океане, похожи на сценарии А2 и В2, где главную роль играют социально-экономические различия […], а не то, на сколько метров поднимется уровень воды в Мировом океане».