Онлайн книга «Стереотипы социального взаимодействия»

В свою очередь для оптимизации взаимодействия внутри социальных групп, между членами этих групп, формируются множество социальных стереотипов поведения. Исходя из этого, можно предположить наличие огромного множества стереотипов взаимодействия, что определяет необходимость их типологизации и структурирования.

Проблемами типологизации и структурирования социальных стереотипов занимались и ранее. Рассмотрим структуру стереотипа, предложенную X. Тажфелом и состоящую из четырёх основных аспектов:

1) Когнитивный аспект.

Стереотип соотносится, главным образом, не с соответствующим объектом, а со знаниями других людей о нем. Социальный стереотип – стандартное знание, в этом его главная отличительная особенность. Явление стереотипизации существует объективно и вызвано необходимостью упорядочить, классифицировать окружающую действительность. Стереотип – это понятие, образ, сформированный на основе представлений и умозаключений.

2) Аффективный аспект.

Здесь выделяют такие характеристики стереотипа как эмоциональная сила и фиксация. Высокий уровень эмоциональной насыщенности и устойчивость представления обусловлены защитой Я-образа, личных интересов, социальных ценностей личности.

3) Социально-психологический аспект.

Стереотип рассматривается как образ объекта и компромисс индивидуальной и групповой оценки. Выбор, детализация и наполнение стереотипа в процессе его формирования и структурирования объясняется не только личностными потребностями, но также стремлением индивида сохранить свою идентификацию с группой и свой групповой статус.

4) Социологический аспект.

Стереотип становится социальным только тогда, когда он принимается, разделяется большим числом людей. Учитывая социальное происхождение норм и ценностей, логично также предположить, что социальный стереотип выполняет определенные функции на социальном уровне, а именно – играет роль посредника в отношениях между социальными группами, выполняя ориентировочную и регулятивную функцию в условиях власти и конкуренции в сообществе.

Та структура, которая руководит деятельностью человека, в своей целостности остается неосознаваемой, так как личность является результатом взаимодействия индивида с социальной средой, то наличие стереотипов взаимодействия очевидна.

Свою структуру социального стереотипа X. Тажфел построил на основании функций социального стереотипа, которые они выполняют в социальном взаимодействии. Стереотипы играют роль социализации и адаптации, хотя не только эта функция является важной.

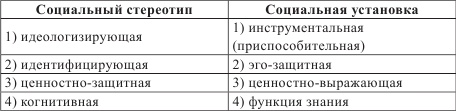

«Рассмотрим функции стереотипа и установки, предложенные X. Тажфелом (Табл. 1).

Очевидны как пересечение, так и не сводимость функций социального стереотипа и функций социальной установки, причем подчеркивается личностный характер и приземленность установки и социальная природа процесса стереотипизации» [33].

Таблица 1

Функции стереотипа и установки

Что обусловливает эти различия? Существует мнение, что стереотип и установка обслуживают разные потребности. Используя классификацию, предложенную Н. Ф. Реймерсом, социальные стереотип и установку можно представить как один из механизмов реализации «трудовых» (социальная установка) и «социальных» (социальный стереотип) потребностей.

«Социальный стереотип отражает и выражает целый ряд социальных потребностей: а) гражданские свободы; б) конституционные или традиционно-общественные гарантии и степень уверенности в завтрашнем дне; в) моральные нормы общения между людьми; г) свобода познания и самовыражения; и) совпадение индивидуальной картины мира с реальной действительностью; к) определенный социальный фон для удовлетворения остальных потребностей. Социальная установка реализует потребности в социальной адаптации и ориентации в окружающей реальности» [34].

Нам следует обратиться к той трактовке понятия «установка», в котором последняя рассматривается в качестве влияющей на личность в целом, а не как на изолированный фрагмент ментальности. Такой подход был характерен для психологической школы, основанной в Тбилиси еще в начале XX века Д. Узнадзе. Установка, согласно, Д. Узнадзе, далеко не сводится к отношению к чему-либо, а является частью человеческой личности и всегда остается бессознательной. Ее можно охарактеризовать как конкретное состояние целостного субъекта, его модус, его определенную психофизиологическую организацию, его модификацию в той или иной конкретной ситуации, готовность к совершению определенной деятельности, направленность на удовлетворение актуальной потребности. Являясь отражением субъективного (внутреннего) и объективного (внешнего), а также, будучи целостным состоянием субъекта, установка предстает в качестве опосредствованного звена, «принципа связи» как между отдельными его состояниями, функциями, элементами (в интрасубъективной сфере), так и между этими последними (или же целостным субъектом) и транс субъективной реальностью. Немаловажным является и то положение Д. Узнадзе, что установка содержит не только «каузальный» (побуждение к деятельности, потребность), но и «целеподобный» момент в виде общей перспективной неразвернутой модели будущей деятельности, своеобразно отражающей ее конечный результат. «Следовательно, установка как модификация целостного индивида, определяемая субъективным (внутренним – актуальная потребность, прошлый опыт, в его широком понимании, особенности данного индивида) и объективным (внешним – конкретная ситуация) факторами, отражает не только настоящее и прошлое, но и будущее. С отмеченными характеристиками установки непосредственно связаны еще два основных ее признака, согласно которым установка определяет и регулирует любую деятельность живого существа, и она в силу всего вышесказанного не может быть феноменом сознания» [35].

Как писал Д. Узнадзе, «установка не может быть отдельным актом сознания субъекта, она лишь модус его состояния как целого, поэтому совершенно естественно считать, что если что у нас и протекает действительно бессознательно, так это в первую очередь, конечно, наша установка» [36].

Установка рассматривается Д. Узнадзе и его последователями как общее состояние личности и касается отнюдь не только тех объектов, по отношению, к которым она сформировалась. Напротив, она, будучи бессознательной, накладывает свой отпечаток на все аспекты восприятия человеком окружающей его действительности. «В противовес модели поведения индивида «стимул – реакция» Д. Узнадзе выдвинул трехчленную формулу поведения: «стимул – установка – реакция». Реакция субъекта кроме стимула обуславливается и тем психическим состоянием индивида – установкой, которая формируется у субъекта под влиянием действительности» [37].