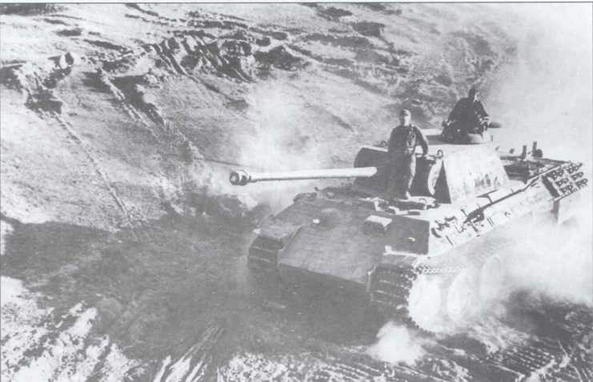

Колонна «пантер» танковой дивизии «Мюнхеберг» выдвигается к линии фронта. Район Кюстринского плацдарма, март 1945 года

Оставшиеся без топлива «пантеры», брошенные экипажами на подступах к Вене. Весна 1945 года

Оценка машины

Ни один другой германский танк периода Второй мировой войны не вызывает до сих пор столь противоречивых оценок специалистов, как «Пантера». Причем их спектр колеблется от сдержанно-неприязненных до восторженных. Не претендуя на истину в высшей инстанции, попробуем дать свой вариант такой оценки.

Прежде всего, необходимо определиться с классификацией. Немцы относили «Пантеру» к средним танкам, и у них имелись на то основания — «Тигр» был на 11 т, а «Королевский тигр» на 24 т тяжелее. Правда, следует учитывать, что немцы перешли на классификацию танков по боевой массе только с 1943 года, и путаница в этом вопросе у них оставалась большая. Если же брать за основу советскую или американскую систему, то разделение по классам «Пантера» при своей массе в 44,8 т, однозначно, тяжелый танк. Наш ИС-2 весил 46 т, а американский М26 «Першинг» — 41,5 т. Поэтому традиционно приводимое сравнение с 30-тонными Т-34-85 и «Шерманом» представляется не вполне корректным. Однако, анализируя характеристики «Пантеры», волей-неволей приходится вспоминать и об этих наиболее массовых боевых машинах Второй мировой войны, так как именно с ними «пантеры» встречались на поле боя наиболее часто.

Давая оценку конструкции «Пантеры», следует начать с компоновки.

Как известно, компоновкой танка называется взаимное расположение в забронированном объеме рабочих мест экипажа, вооружения, силовой установки, агрегатов, механизмов и систем. Главная задача компоновки — получить высокие боевые и эксплуатационные показатели при малой массе, размерах и стоимости машины. Основная возможность ее решения— уменьшение внутреннего забронированного объема, которое, при сохранении рационального соотношения размеров, сокращает площадь броневой защиты, а при заданной степени бронирования — и массу корпуса с башней. Полученный таким образом резерв массы обычно используется для повышения огневой мощи и броневой защиты. Поэтому малый забронированный объем является показателем совершенства компоновки, необходимой предпосылкой для получения высоких боевых и технических характеристик танка.

У «Пантеры» дело с этим обстоит совсем плохо, что наглядно демонстрирует приведенная ниже таблица.

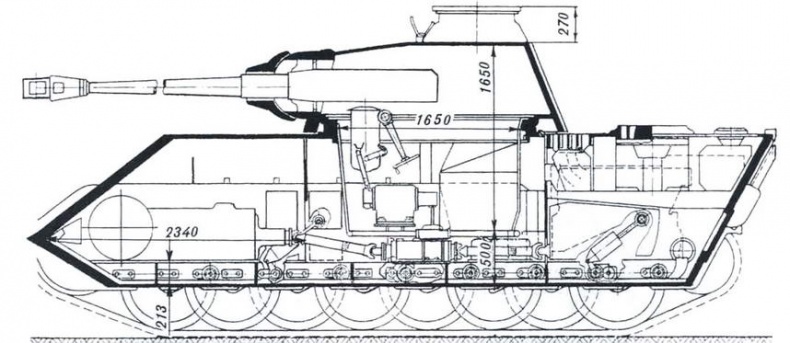

Схема компоновки танка «Пантера»

| Танки |

Масса, т |

Забронированный объем, м3 |

Калибр пушки,мм |

Лобовая броня, мм |

| корпус |

башня |

| ИС-2 |

46 |

11.5 |

122 |

120 |

160 |

| М26 |

41,5 |

14.6 |

90 |

102 |

102 |

| PZ.V |

44,8 |

17,2 |

75 |

85 |

100 |

При наибольшем внутреннем объеме «Пантера» вооружена и бронирована слабее, чем танки, создававшиеся для борьбы с ней. В чем же причина? Неужели немецкие конструкторы были глупее советских и американских? Конечно же, нет. Просто основным требованием к компоновке для них стало создание условий для обеспечения эффективного использования вооружения. Главное внимание уделялось обеспечению высокой скорострельности, достигнутой за счет применения артсистемы среднего калибра и удобства работы экипажа в боевом отделении.

При меньшем, чем у ИС-2, диаметре башенного погона в свету (1650 мм против 1800 мм) ширина рабочего места наводчика в плечах у «Пантеры» — 560 мм, а у советского танка — 520 мм. Относительная длина отделений управления и боевого у «Пантеры» составляла 70% длины корпуса, а у ИС-2 — только 53%.

Столь значительный объем «обитаемых» отделений танка, безусловно, создавал хорошие условия для работы экипажа из пяти человек, значительно более комфортные, чем у любого танка антигитлеровской коалиции. Немцы добились этого, главным образом, благодаря использованию компоновки с передним расположением трансмиссии, широко применявшейся на немецких танках и имевшей ряд преимуществ. В частности, совмещение отделения управления с трансмиссионным сокращало число изолированных отделений в танке и способствовало уменьшению длины корпуса. Облегчалось центральное размещение боевого отделения с тяжелой башней и оставалось место на подбашенном листе корпуса для люков водителя и радиста. Конструкция приводов управления была простой, а обслуживание агрегатов трансмиссии удобным.

Основной недостаток такой компоновки, свойственный, естественно, и «Пантере», состоял в увеличении общей высоты машины. Расстояние между полем боевого отделения и днищем (у «Пантеры» — 500 мм) лимитировалось карданным валом, проходившим на уровне коленчатого вала двигателя. Сложно было осуществить эффективное охлаждение трансмиссии, сильный нагрев которой ухудшал условия работы водителя и радиста. Огромные трудности возникали при демонтаже вышедшей из строя трансмиссии. Стремясь облегчить процесс извлечения из танка коробки передач и механизма поворота, выполненных в едином блоке, немецкие конструкторы сделали лист крыши отделения управления съемным. Подобное решение, увеличивая длину отделения управления (и танка в целом), обусловило наличие в нем неиспользованного объема. Осуществление же этой операции в полевых условиях все равно оказалось делом очень сложным и трудоемким. Вышедшие из строя из-за отказов трансмиссии танки большей частью отправляли на тыловые ремонтные заводы. По этой причине в 1944 году из 2680 подбитых и неисправных «пантер» было восстановлено только 110.

На фото вверху и внизу: трофейные «пантеры» Ausf.A из роты гвардии лейтенанта Сотникова. Район восточнее Праги (пригород Варшавы). 1944 год

Увеличению высоты танка способствовало и неудачное решение конструкции элементов подвески, при котором 32 торсиона, расположенных над днищем, занимали 213 мм высоты корпуса, одновременно исключая возможность полезного использования объема между ними. Применение подобной подвески было вызвано стремлением повысить плавность движения и обеспечить, таким образом, ведение прицельного огня с ходу, не внедряя стабилизатор наведения, создать который немцы так и не сумели. Плавность движения действительно повысилась, но вести прицельный огонь с ходу было невозможно.