Свою первую церковь, Воздвиженскую, отец Алексей построил в селе Хотово, где начинал служение в качестве сельского священника, после окончания в 1857 году Петербургской духовной семинарии. Кроме того, он активно участвовал в епархиальном попечительстве о бедных духовного звания и в благотворительных обществах.

С 1881 года отец Алексей стал попечителем богоугодных заведений на Успенском острове. Благотворительными делами он уже давно занимался в Новоладожском уезде – на своей «малой родине». Начав же обустраивать прежде необитаемый остров, он стал осуществлять давнюю заветную мечту – создание такого места, куда могли бы прийти все страждущие и жаждущие «света для ума, тепла для сердца, помощи в бедствии, труда в безработице».

Русский путешественник А. Слезскинский писал в своих путевых заметках о том, как летом 1895 года проплывал на пароходе мимо Успенского острова, и он поразил его сказочной красотой. «Островок отличается оригинальной местностью, – писал он. – Своими очертаниями он очень похож на половину огурца. На нем лепятся домики в таком причудливом виде, что, в общем, островок напоминает скорее громадных размеров детскую игрушку, чем людское обиталище… Все строения пестреют самыми яркими веселыми красками; всюду видна вычурная резьба, в русском вкусе». Затем он описывал причудливые балконы и террасы, роскошный павильон, миниатюрную пристань, храм и напоследок замечал: «Островок так чуден, что земной обыватель, смотря на него, невольно переносится мыслями в сказочный мир».

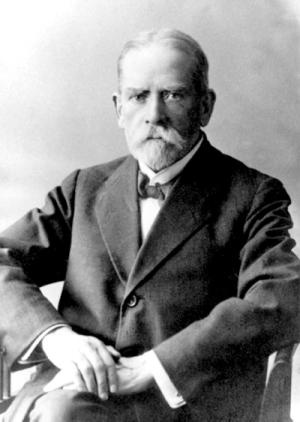

Вид на Успенский остров. Фото начала XX века

После смерти Колоколова его дело на Успенском острове осиротело. Хотя остров он оставил ухоженным и благоустроенным, но прочие громадные планы отец Алексей не успел воплотить, и их выполнение взяло на себя Алексеевское общество, учрежденное в феврале 1903 года и состоявшее под попечительством митрополита Петербургского и Ладожского.

Правда, начинать пришлось с возврата долгов: оказалось, что за благотворительными и богоугодными заведениями на Успенском острове после кончины их основателя числился непогашенный долг в сорок тысяч рублей. Поэтому первым делом общества стал поиск средств на уплату огромного долга и на «изыскание определенного неприкосновенного капитала».

В проблемах Успенского острова приняли участие самые высшие лица государства. Николай II, осведомившись о нуждах Алексеевского общества, 1 сентября 1903 года пожаловал обществу из «капиталов общественного призрения, состоящих в ведении Министерства внутренних дел», 6 тысяч рублей, государыня императрица Мария Федоровна пожертвовала 500 рублей, а великий князь Сергей Александрович принял на себя звание члена Алексеевского общества.

Учредителями Алексеевского общества выступили двадцать шесть человек, и каждый из них вносил посильную лепту в обустройство острова. Все они являлись представителями известных дворянских фамилий России. Среди них были представители петербургского высшего света, в том числе даже губернатор граф Сергей Александрович Толь. Представлены и известные дворянские фамилии России: графиня Ольга Дмитриевна Апраксина, княгиня Надежда Ивановна Мещерская, княгиня Дарья Петровна Оболенская, статс-дама Елизавета Алексеевна Нарышкина, княгиня Зинаида Николаевна Юсупова (графиня Сумарокова-Эльстон), уездный предводитель дворянства Евгений Григорьевич Швартц, сестры Бельгард (дочери генерала Валериана Александровича Бельгарда) – Варвара Валери-ановна (фрейлина Их Величеств) и Мария Валериановна, а также многие другие.

Председателем совета стал сенатор Владимир Карлович Саблер, вице-председательницей – дочь генерала от инфантерии Мария Валериановна Бельгард, казначеем – архитектор Николай Алексеевич Мельников. Почетным членом Алексеевского общества являлся известный петербургский общественный деятель Генрих Иванович Турнер. С 1914 года Алексеевское общество находилось под покровительством наследника престола цесаревича Алексея Николаевича.

До сих пор непонятно, каким образом попал в круг учредителей общества столичный купец-кожевенник Адриан Дмитриевич Ветошников. Необходимо, однако, сказать несколько слов об этом незаурядном человеке. Род его происходил из тихого провинциального Кашина – уездного города Тверской губернии. «Мы – тверские», – с гордостью любил повторять Адриан Ветошников. В старинных летописях еще при царе Иване III упоминался «кружечного двора голова» Богдашка Ветошников – следовательно, уже тогда Ветошниковы стали заниматься коммерцией.

Поднакопив в Кашине денег, в середине XVIII века два брата Ветошниковы отправились покорять русские столичные города. Один поехал завоевывать Первопрестольную, другой – Северную столицу. Оба преуспели в делах. Тот, кто ушел покорять Петербург, успешно трудился на ниве коммерции: стал шляпных дел мастером и обзавелся собственной небольшой фабрикой. Его потомком и был Адриан Ветошников, родившийся в 1853 году.

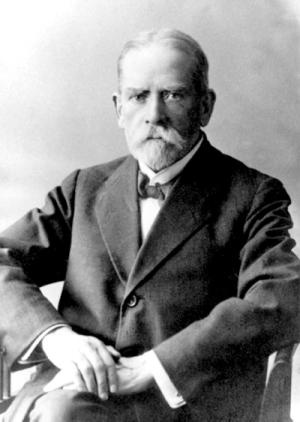

Купец Адриан Дмитриевич Ветошников – один из благотворителей Успенского острова на Волхове. Фото из семейного архива правнука А.Д. Ветошникова – Л.Л. Ветошникова

Торговую деятельность после окончания частного пансиона Адриан начал в магазине «дамской, мужской и детской обуви», принадлежавшем его отчиму купцу Николаю Пересадину. Затем стал в этом магазине приказчиком, после чего, подкопив еще денег, открыл собственную торговлю кожевенными изделиями. Именно в таком качестве, как один из крупнейших оптовых торговцев кожевенными товарами, он и стал известен в столице. Дело Адриан поставил на широкую ногу: наладил торговые отношения со многими городами Российской империи, в том числе с Москвой, Ростовом-на-Дону, Ригой, Одессой, Нижним Новгородом, Ельцом, и даже появились свои представители за границей. Деньги у Ветошникова крутились немалые, достаточно сказать, что годовой оборот фирмы в 1914 году составил 5 миллионов рублей. Все средства он направлял на развитие торговли и на благотворительные дела. Одним из благородных деяний стало обустройство Успенского острова на Волхове.

На острове содержался целый благотворительный городок, обслуживающий не только островитян, но и жителей окрестных деревень. В него входили приют для малолетних, школа, бесплатная столовая, школа сестер милосердия, больница с амбулаторией, образцовая школа-хозяйство по огородничеству, молочная ферма и пасека. Как отмечалось в отчетах Алексеевскою общества, «основанием призрения на Успенском острове служит начало труда». Иными словами, все обитатели благотворительных заведений должны были заниматься посильным трудом. Даже «слабоумные», как их называли, выполняли соответствующую развитию работу.