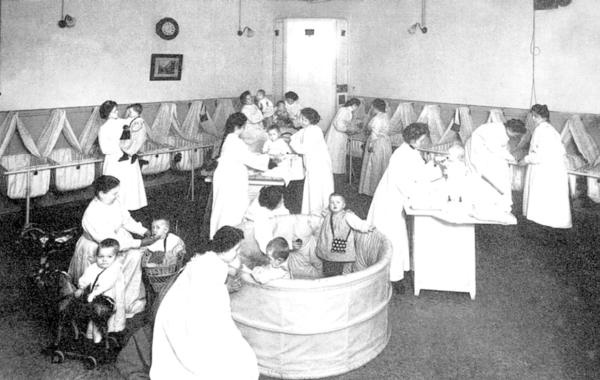

Воспитанники Малолетнего отделения лужского приюта принца П.Г. Олъденбургского в игровой комнате. Фото К. Буллы, март 1909 года

Да простит читатель столь длинную цитату: никто не смог бы рассказать о приюте Ольденбургского лучше, чем профессор Глазенап, по-видимому, не раз побывавший там. Он отмечал также, что не все из задуманного удалось осуществить: к примеру сперва хотели, руководствуясь демоленовским планом, разделить всех учащихся на «семьи» по 20-30 человек, но выяснилось, что это потребует дополнительных расходов на большое число воспитателей. Поэтому совет приюта принял иное решение – разделить всех на старший, средний и младший возрасты. При этом каждое отделение жило своей особой жизнью и своими интересами. Местом единения воспитанников приюта становились общие праздники.

Особое положение занимало в приюте «отделение малолетних», где воспитывалось 30 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Они жили в отдельном доме «со своим садом, гимнастической площадкой и полным составом руководителей».

Лучше всего устроителям приюта удалось достигнуть цели укрепления здоровья, поскольку дети имели возможность быть большое время на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта: летом – греблей на Луге, зимой – лыжными походами. Кроме того, питомцы приюта занимались работами в лесу, в саду и огороде. «Взрослым ученикам оказывается большое доверие и дозволяется значительная свобода передвижений, – продолжал Глазенап. – Большинство юношей являются деятельными помощниками своих наставников в руководстве младшими товарищами».

«Сестра Варвара»

Борьба с бедностью всегда оставалась жгучей проблемой в России. Государственных средств не хватало, на помощь приходили частные благотворители – в дореволюционном Петербурге существовали десятки и сотни самых разнообразных благотворительных обществ. Однако, несмотря на все их заботы, бедных в столице меньше не становилось. Что уж говорить о губернии, где дела с бедностью обстояли еще хуже. Но везде находились подвижники, посвящавшие жизнь делу бескорыстной помощи бедным. Одним из них стала и по сию пору известная всем жителям Любани «сестра Варвара» – вдова действительного статского советника Варвара Александровна Шкляревич.

…По шоссейной дороге между Петербургом и Москвой круглый год передвигалось множество бедного люда, стремящегося в столицы, чтобы хоть как-то поправить свое положение. По ней же уныло тянулись отверженные и обездоленные судьбой люди – высланные за какие-либо проступки или попросту бедняки без паспорта. Тронутая судьбой этих несчастных, Варвара Шкляревич устроила для них бесплатную столовую на шоссе близ Любани.

На свои крайне ограниченные средства она выстроила на земле, уступленной ей Новгородской земской управой (Любань в то время входила в состав Новгородской губернии), небольшой домик, где разместила столовую. В ней бедняки могли не только перекусить, но и найти кратковременный отдых. Число посетителей столовой достигало полутора тысяч человек в месяц.

По словам посетившего Варвару Шкляревич в июне 1903 года репортера «Петербургского листка», в ее скромном «странноприимном» домике было несколько комнат. Столовая, предназначенная для обеда «босяков», носила «старорелигиозный характер» и все в ней напоминало монастырский быт. Рядом со столовой помещались две комнатки-спальни: одна – для Варвары, другая – для двух прислуживавших женщин. Кровати простые, сделаны из досок, без тюфяков, с маленькими жесткими подушками.

Как писал репортер «Петербургского листка», Варвара Шкляревич задалась единственной целью в жизни – «оказывать посильную помощь несчастным подонкам общества, высылаемым из столицы на родину. Двери ее небольшого домика днем и ночью открыты для босяков». По его словам, самоотверженность Варвары была очень редкой и не характерной в тогдашнее время для среды интеллигенции.

По всей округе стала разноситься молва о народной благодетельнице, ее стали называть «сестрой Варварой». Говорили, она воплощает в себе пример христианской любви к ближнему. С ранней зари и до позднего вечера она, несмотря на свой преклонный возраст, неустанно работала, не гнушаясь никаким трудом. Как писал о ней В. Гиляровский в одном из своих рассказов, «сестра Варвара, украинка по рождению, богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному страждущему люду».

Четырехлетний опыт убедил Варвару Шкляревич, что многие из посетителей ее столовой заслуживают полного участия и сострадания и могут быть возвращены к нормальной жизни. Но для этого нужна материальная помощь, и ее лучше всего проявить в учреждении «рабочего дома» – некоего подобия «ремесленного учреждения». Она обратилась с соответствующей просьбой к некоторым влиятельным людям в Петербурге. Одним из первых своеобразно откликнулся отставной генерал-майор Шубинский: через газетные публикации он познакомил столичную публику с деятельностью «сестры Варвары» и ее новым замыслом.

Информация дошла до самых высших сфер, и императрица Александра Федоровна, узнав о полезных делах Варвары Шкляревич, пожаловала 500 рублей на нужды столовой, а также образ Христа Спасителя – для помещения в ней. «Высочайшее» внимание сыграло большую роль. Вскоре разработали устав Попечительного общества о Доме трудолюбия в Любани, а в июне 1900 года его утвердил министр внутренних дел.

Как следовало из устава, общество «имеет назначением оказывать срочную, по возможности недолговременную помощь бездомным, выпущенным из больниц и не имеющим еще заработка, освобождаемым из мест заключения по отбытии наказания и всем вообще впавшим в крайнюю бедность, посредством предоставления им труда и приюта…». Средства общества состояли из членских взносов, пособий учреждений, пожертвований, из доходов от работ призреваемых, из кружечного сбора и из доходов от публичных чтений, лекций, концертов, спектаклей, танцев, музыкальных вечеров и т.п., делились на специальный и запасной капиталы (обращавшиеся в процентные бумаги и хранившиеся в Государственном банке) и на расходный.

В декабре 1900 года Попечительное общество начало свою деятельность. Председателем правления избрали князя Багратион-Мухранского. Согласно уставу, члены общества подразделялись на «почетных», они оказывали услуги пожертвованиями или иным способом помогали успешной деятельности, и на «действительных», внесших в кассу не менее 100 рублей единовременно или не менее 5 рублей раз в год, а также «соревнователей», тех, кто вносил в кассу не менее 1 рубля, зато регулярно – раз в месяц.

На 1902 год «действительных» членов общества насчитывалось около 70 человек – жителей Любани, Новгорода, Ушакова, Бабино, Померанья, Царского Села и Петербурга. Среди них: знаменитый отец Иоанн Кронштадтский, а также представители местного духовенства – архиепископ Новгородский Гурий, священники отец Петр (Грацианов) со станции Померанье и отец Кирилл (Озеров) из Любани. А в числе членов-«соревнователей» были баронессы Вера Егоровна и Елена Ивановна Клодты, а также отец Иоанн (Соколов) с Валдая.