Пейзажи бывшего уездного города Новая Ладога. Фото автора, 1998 год

И сегодня Новая Ладога хранит воспоминания о купеческом быте. Торговали тут с давних пор. Еще в незапамятные времена место это стояло на пути «из варяг в греки». А начинался город с монастыря – Николо-Медведского, впервые упомянутого в 1500 году. Находясь на перекрестке торговых путей, монастырь служил не только местом отдыха торговых людей, но и легкой добычей для иноземных завоевателей.

Много натерпелись иноки от шведов, и только монашеская братия вздохнула спокойно, не тут-то было – началась Северная война. У Петра I, побывавшего в монастыре в 1702 году, появились на него свои виды. По велению царя монастырь обратили в крепость. Вскоре война ушла отсюда, обороняться стало не от кого, но крепость послужила толчком для создания нового города.

Возник он, как и Петербург, в приказном порядке. Российское государство всегда мало заботилось о желаниях его простых граждан – державные интересы стояли превыше всего. Указ Петра повелевал «жителей Старой Ладоги, Тихвина переселить в град Новую Ладогу, сюда же сволочить ссыльных и беглых крестьян».

Костяк первых жителей города составили судостроители новоладожской верфи, основанной в 1708 году. За четверть века активной работы с ее стапелей сошло 160 судов разных типов, и среди них – корабли «Рига» и «Выборг», открывавшие первый ряд линкоров Балтийского флота.

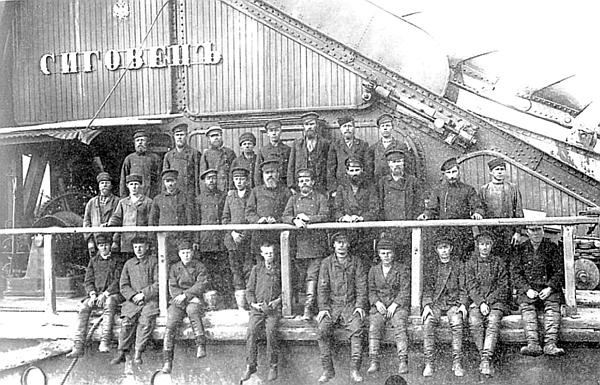

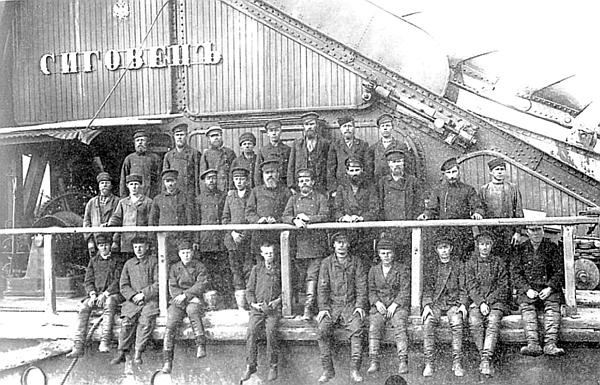

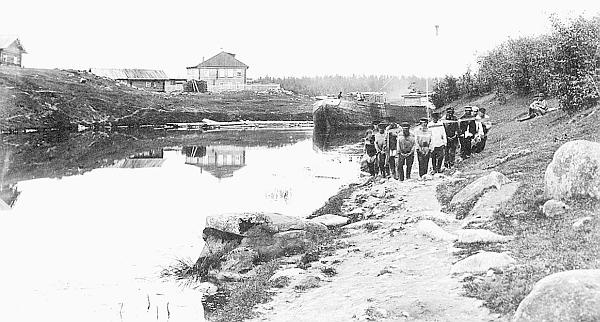

Ладожский канал. Группа инженеров и рабочих на борту землечерпалки «Сиговец». Фото 1908 года

Гордятся новоладожане и каналами, они начинаются в городе и идут вокруг всего Ладожского озера. Их тоже задумал Петр I – чтобы обезопасить суда, идущие в Петербург, от беспокойного нрава Ладоги. Каналы не только украсили город – работа на них, наряду с рыбной ловлей, стала основным занятием местных жителей. В них заключался источник благосостояния купечества, занимавшегося рыбной ловлей и торговлей рыбой, конной тягой на каналах, торговлей хлебом, заготовкой дров для столицы, добычей известковой плиты. Всем новоладожанам даже сегодня известны купеческие династии Кукиных и Спировых, Алонкиных и Каялиных, Шабаниных и Онускиных.

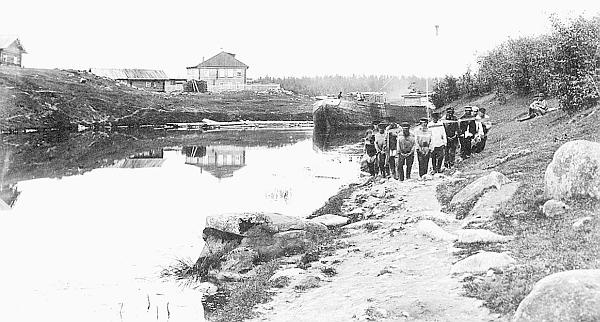

Ладожский канал. Бурлаки. Фото 1900-х годов

Город строился и благоустраивался на купеческие деньги. Нынешний проспект Карла Маркса (бывший Николаевский) до сих пор хранит вид образцового уездного купеческого городка: двухэтажные домики с непременным мезонином (внизу раньше были лавка, трактир или чайная).

«Николаевский проспект – это Невский Новой Ладоги, – говорилось в конце XIX века в одном из описаний этого милого уездного городка, – тут обыкновенно прогуливаются горожане, тут же зимой происходит катанье на лошадях, тут можно надеяться встретить нужного человека, тут узнаются местные новости. Из других улиц ближайшие к центру похожи на городские, а удаленные от центра напоминают деревни: дома в них деревянные, нередко покривившиеся, перекосившиеся, глубоко осевшие в землю, с ветхими крышами, подчас с разбитыми стеклами; подле домов садики, огороды и заборы; улицы в большинстве немощеные, зимой с большими сугробами снега, по которым пролегает извилистая, мало наезженная дорожка; летом же эти улицы порастают травой…»

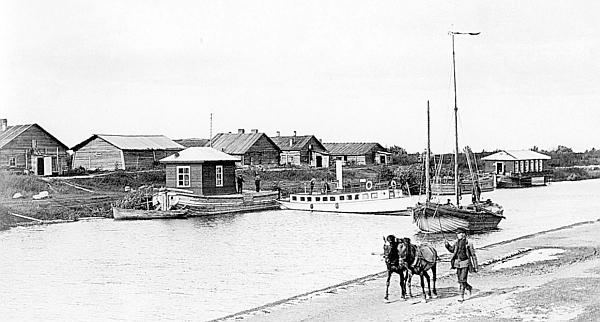

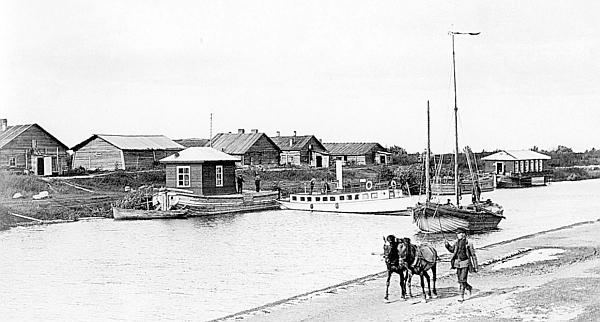

Ладожский канал. Конная тяга. Фото 1900-х годов

К слову, новоладожские купцы вовсе не были такими самодурами и невежами, какими мы привыкли видеть их в литературе. Глубокие традиции имела в Новой Ладоге купеческая благотворительность. И по сей день у Климентовской церкви на главной улице сохранился памятник на могиле купца Назара Фомича Кулагина – создателя городского благотворительного общества, содержавшего бесплатную столовую, приют для малолетних и дом милосердия.

Заботилось купечество и об образовании: бесплатно снабжало школы учебниками, школьными принадлежностями и даже обувью, учреждало стипендии для малоимущих. Кстати, в начале века на 4-5 тысяч населения в Новой Ладоге приходилось 2 церковно-приходских и 3 начальных школы, женская гимназия и высшее училище для мальчиков. Городок поражал своей просвещенностью. В нем имелись две типографии, библиотека, созданная на деньги местной интеллигенции, одно время издавалась газета (о ней – чуть позже). А купец Пивоваров даже выпустил серию открыток с видами города, назвав ее «Привет из Новой Ладоги».

Существовали у новоладожан и свои святыни. Особо почитались Николай Чудотворец, покровитель всех путешествующих и «водоплавающих», и Иоанн Кронштадтский, по некоторым данным, тот начинал служить именно в Новой Ладоге. Другими культовыми фигурами считались полководец Суворов, командовавший расквартированным здесь в 1760-х годах Суздальским полком, и государь Александр П.

Ярмарка в Новой Ладоге. Фото конца XIX – начала XX века

Славилась Новая Ладога давними патриархальными обычаями. Один из них, описанный в 1850 году на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», имел отношение к свадьбам новоладожских купцов и мещан. В былые времена нравственность купеческой или мещанской дочери до свадьбы охраняли так ревностно и усиленно, что она порой не смела и носа высунуть за ворота. Даже в церковь приходилось идти в сопровождении вереницы старух. В подобных условиях молодому человеку нелегко завести знакомство с девушкой, и тут помогали вечера, проводившиеся на Рождество у местных купцов. На рождественских вечерах девицы в блестящих жемчугом коронах-кокошниках играли и танцевали, водили хороводы и пели песни. Молодым людям разрешалось встраиваться в хоровод – там и происходило первое знакомство.

На другой же день сваха являлась к родителям счастливой избранницы, а уж после сватовства со свадьбой не медлили – хотя дело это дорогое. За неделю до свадьбы жених нанимал сани для подруг невесты, и те с песнями ездили по Новой Ладоге. Молодые же в это время сидели дома и «ворковали» о будущем…

Местной традицией было совершение 2 июля крестного хода вокруг всей Новой Ладоги и в пригородное село Креницы, причем по пути следования совершалось до полутора десятка молебствий. Совершался этот крестный ход в память прекращения сибирской язвы и падежа скота, свирепствовавших в этих краях в конце 60-х годов XIX века.