Род Зотиковых известен с XVII века и ведет свое начало от православного священника-миссионера Василия Артемьева, присланного из Новгородской епархии в 1643 году в Карелию – в местечко Суйстомо за Ладожским озером. На протяжении последующих веков Зотиковы переплетались родственными узами с другими родами, чьи представители также принадлежали к духовному званию.

Среди них можно напомнить известные на Северо-Западе России фамилии священников: Орнатские, Львовы, Аннинские, Сахаровы, Окуневы, Певцовы и многие другие. Все они, в основном, служили по Санкт-Петербургской епархии. В ропшинском Благовещеском храме – протоиерей Николай Петрович Зотиков, в любаньской церкви Петра и Павла – Василий Яковлевич Окунев. (Внук последнего, Борис Николаевич Окунев, в 1950-х годах, являясь ректором «Военмеха», состоял церковным старостой Князь-Владимирского собора в Ленинграде.)

Род Зотиковых дошел даже до Америки: Илья Зотиков, дальний родственник Николая Ивановича, с сентября 1895 года до августа 1910 года служил священником-ключарем Николаевского собора в Нью-Йорке. А в настоящее время один из потомков Зотикова (по линии рода Певцовых) – Вейко Пурманен – является настоятелем Успенского православного храма в Хельсинки.

Николай Иванович Зотиков родился 29 декабря (по старому стилю) 1864 года в семье священника Корбосельской Николаевской церкви, что в Карелии, по «ту сторону» административной русско-финляндской границы. Он пошел по стопам отца – обучался в Петербургской духовной семинарии, в октябре 1886 года по собственному прошению определен псаломщиком к Сердобольской Петропаловской церкви, а через полгода назначается на место священника Тиурульской Вознесенской церкви. С православной церковью в Финляндии связана вся его дальнейшая деятельность. В декабре 1895 года Николая Зотикова перевели в Николаевскую церковь Салминского уезда Выборгской губернии. Следующим местом его службы стала Ириновская церковь в Волгово.

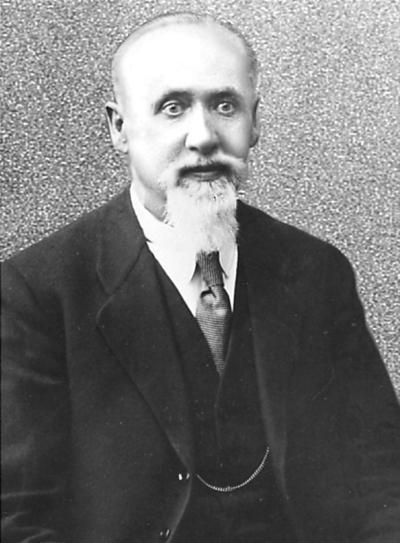

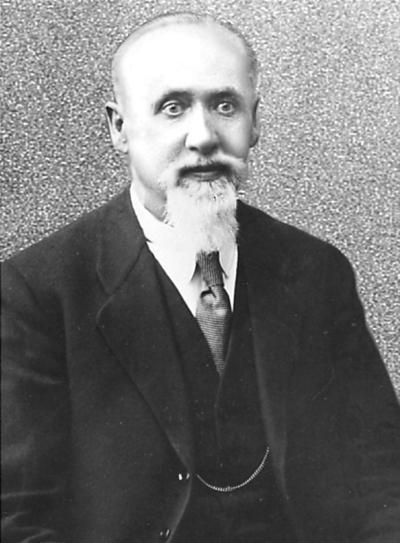

Священник Николай Иванович Зотиков, настоятель русско-финского храма Святой Великомученицы Ирины в селе Волгово. Фото из семейного архива правнука Н.И. Зотикова – Владимира Ростиславовича Сахарова

В прошении Зотикова митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому от 25 апреля 1908 года говорилось: «Уроженец Финляндии, я без малого 21 год прослужил на епархиальной службе в Финляндии и так полюбил свою родину и в свою очередь так любим был своими прихожанами, что никогда никуда не ушел бы из Финляндии, если бы по обстоятельствам, от меня не зависящим, я вынужден был навсегда покинуть свою родину. В настоящее время при Ириновской церкви в деревне Волгово Петергофского уезда учреждается особый причт для финнов Петергофского и Царскосельского уездов. Как основательно знающий финский язык и много лет прослуживший в Финляндии, я покорнейше просил бы Ваше Высокое преосвященство, милостивейшего Архипастыря означенное место предоставить мне». Действительно, Николаю Зотикову удалось достойно исполнить нужную и важную роль в миссионерском служении. Его деятельность стала благотворным связующим звеном между русскими и финнами. Кроме службы священником он был законоучителем в Волговской, Муратовской, Везиковской и Кикеринской земской школах.

В 1912 году, когда владельцами имения числились потомственный почетный гражданин В.И. Смирнов и крестьяне И.А. Кекки и И.А. Хамяляйнен, уникальный русско-финский храм едва не закрыли. Роковым поводом послужило то, что еще со времен Федора Голубцова земля, на которой стояла церковь, являлась собственностью не епархиального ведомства, а владельцев имения. Поэтому новые владельцы, посчитав, что приходская жизнь в усадьбе наносит хозяйству убыток, решили закрыть церковь. Так бы, по всей видимости, и произошло, если бы не счастливый случай.

Как раз в это время через село Волгово возвращался с маневров в Луге Николай П. Увидев красивую церковь, он поинтересовался ее историей и судьбой, а узнав о том, что храм хотят упразднить, высказал сожаление, что старинная православная церковь не сохраняется. Царские слова восприняли, естественно, как не подлежащий обсуждению приказ, и дело пересмотрели. Участок земли с церковью и двумя домами для причта владельцы имения пожертвовали, а постройки выкупило епархиальное ведомство.

…Революция и Гражданская война прервали миссионерскую деятельность Николая Зотикова. В конце 1919 года он покинул Россию вместе с тысячами беженцев, уходившими с отступавшей белой армией Юденича, и перебрался в Эстонию, а оттуда в начале 1920 года вернулся в Финляндию.

Всю оставшуюся часть жизни Николай Зотиков прожил в Финляндии. Есть сведения, что он принимал деятельное участие в жизни русских эмигрантов в Финляндии. В начале 1920-х годов, будучи председателем православного приходского совета Питкяранты, он участвовал в работе «Комитета русских организаций в Финляндии по оказанию помощи голодающему населению России». В феврале 1929 года Николай Зотиков получил гражданство Финляндии, а с 1 июля того же года стал настоятелем православного прихода города Хяменлинна. Умер Зотиков 4 ноября 1938 года, похоронили его на русском кладбище в Хельсинки.

Русско-финский храм в Волгово просуществовал до 1936 года, до ареста священника. В течение трех лет службы в церкви не проводились, а в 1939 году вышло официальное постановление о ее закрытии. Во время немецкой оккупации приход действовал, но поскольку немцы использовали храм в Волгово в качестве склада, то службы проводились в церковноприходской школе в деревне Ожогино.

Храм Святой Великомученицы Ирины в селе Волгово. Фото автора, 2003 год

После войны церковь использовалась как клуб. Здание разделили перекрытием на два этажа: на первом этаже находились библиотека и кинозал, а на втором устроили общежитие для студентов, приезжавших на сезонные полевые работы. В начале 1990-х годов сельский клуб закрыли, а строение подверглось окончательному разграблению. Лишенная окон и дверей, церковь начала разрушаться. Стали обваливаться кирпичи, частично повредилась кровля купола…

Надежда на возрождение забрезжила в середине 1990-х годов, когда храм передали петербургской епархии. В 2000 году оживилась деятельность по возрождению прихода. Среди его учредителей оказалось немало финнов, крестившихся в этой церкви еще до войны.

Возрождение прихода началось с восстановления старинной часовни, в советское время она использовалась в качестве молокоприемного пункта, а в последнее десятилетие пустовала. Восстанавливали часовню всем миром. По окрестным селам инициативная группа собирала пожертвования, причем жертвовали не только православные, но и финны-лютеране. А некоторые совершенно безвозмездно предлагали свою рабочую силу. Любопытно, что первую икону подарили в возрождаемую часовню американцы, уже несколько лет ведущие фермерское хозяйство в соседнем селе Муратове.