Памятник Александру II, торжественно открытый перед Гостиным двором в Новой Ладоге 16 июня 1913 года, был, конечно, гораздо скромнее московского, без галереи, без шатра. Памятник стоял на постаменте из серого гранита, окруженный гранитными тумбами с цепями. Заказать скульптуру из бронзы для Новой Ладоги оказалось слишком дорого, поэтому выбрали более дешевый вариант – из цинка, покрытого слоем бронзы.

В газете «Озерный край» сохранилось подробное описание церемонии открытия памятника – с крестным ходом, колокольным звоном, молебном и церемониальным маршем. Как писала газета, «всем понравилась задумчивая поза царя со вперед протянутой рукой, одетого в военный мундир, с порфирой сверху с державой в левой руке, поддерживаемой орлом…».

1918 год стал роковым для памятников царю-освободителю, деду свергнутого и расстрелянного Николая П. Снос памятников происходил в ходе кампании по избавлению коммунистической России от монументов «царям и царским слугам». Александр II стал объектом особого неприятия новой власти. По всей России памятники Александру II свергали с постаментов. Это была не просто борьба с памятниками – символами прежней эпохи, а нечто вроде публичных политических казней.

Под крики возбужденной толпы на памятники набрасывали веревки, дружным усилием скульптуры сбрасывались с пьедесталов. Потом нередко их привязывали за ноги к лошадям и тащили по улицам. Если рядом находилась река, то скульптуру топили в реке. Так поступили, к примеру, с памятником Александру II в Рыбинске, утопленным в Волге в 1918 году. Тогда еще не пришло время прагматизма времен индустриализации, когда памятники снимали ради переплавки. На освободившиеся постаменты нередко воздвигали статуи революционных вождей.

А.М. Опекушину довелось пережить гибель своих творений. Он умер в 1923 году в селе Рыбница Ярославской губернии.

Памятник Александру II в Московском Кремле – «старший брат» новоладожского – также разрушили в 1918 году. Новые власти припомнили, что памятник после своего открытия не раз вызывал критические отзывы в печати: его обвиняли в громоздкости, безвкусии, безыдейности, бездарности и несоответствии «древнему величию Кремля». Галерея и шатер (под ними красногвардейцы стали играть в футбол) сохранялись до 1928 года, а потом и эти остатки монумента снесли.

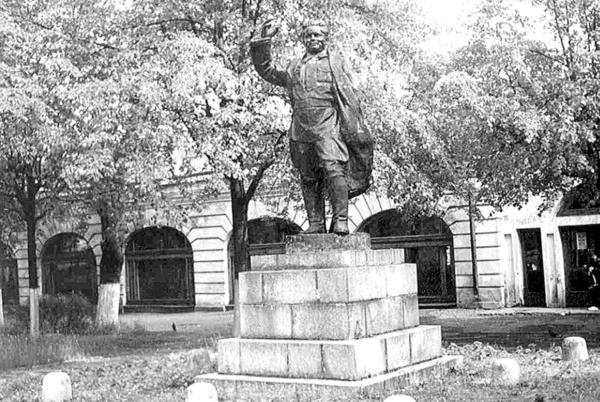

Памятник С.М. Кирову на постаменте памятника Александру II перед Гостиным двором в Новой Ладоге. Фото автора, 2000 год

Новоладожский памятник царю-освободителю разделил судьбу десятков провинциальных памятников Александру П. Осенью 1918 года памятник сбросили матросы, прибывшие в Новую Ладогу для поддержания «революционного порядка». Скульптуру обмотали веревками и обрушили на землю. По одной версии, скульптуру, поврежденную при падении, утопили в Волхове, по другой – увезли неизвестно куда…

На освободившийся постамент 7 ноября 1918 года установили бюст Карла Маркса, выполненный известным впоследствии скульптором В.В. Лишевым. По словам Лишева, бюст для Новой Ладоги явился его «первым произведением на новую тему воздвигнутую перед художником революцией». Впоследствии бюст перенесли, а на этот же постамент в 1947 году водрузили скульптуру С.М. Кирова работы скульптора Н.В. Томского. Там она и стоит поныне.

В юбилейном, 2003 году в Петербурге наконец-то появился памятник Александру П. Его установили перед входом в бывшую Академию Генерального штаба на Суворовском проспекте (ныне это Военная академия связи). Памятник работы М. Антокольского находился прежде в Киеве перед Институтом благородных девиц. В 1923 году памятник сняли и отправили в запасники Киевского музея русской скульптуры. Теперь он стал киевским подарком к трехсотлетию Петербурга.

В Москве довольно долго шли разговоры о восстановлении опекушинского памятника Александру П. Предложение, прозвучавшее в феврале 2002 года, принадлежало инициативной группе от политической партии «Союз правых сил». Московская мэрия поддержала эту идею. Первоначально предполагалось установить памятник возле Кремля, однако впоследствии для него нашли другое место – возле храма Христа Спасителя. Изменилась и сама концепция: решили не копировать опекушинское творение, а на его основе создать новый памятник. Победителем конкурса стал скульптор, народный художник России, академик Российской Академии художеств Александр Рукавишников. Памятник Александру II в Москве торжественно открыли в начале июня 2005 года.

Что ж, коль Москва восстановила памятник Александру II, то, может быть, стоит подумать о восстановлении опекушинского памятника царю-освободителю в Новой Ладоге? Нет сомнения, что здесь обязательно нашлось бы достойное место для возрожденного памятника, он, как и прежде, стал бы городской достопримечательностью. Тем более что Александр II имел к Новой Ладоге самое непосредственное отношение: в первый год его царствования, 1861-й, начались работы по строительству нового Ладожского канала. Спустя пять лет канал открыли, и, по ходатайству купечества, император дал «высочайшее соизволение» назвать новый водный путь своим именем. До сих пор Новоладожский канал (или канал имени императора Александра II) используется для местного судоходства.

«Есть в России город Луга Петербургского округа…»

Я намеренно не продолжаю знаменитые ироничные пушкинские строки, посвященные Луге, чтобы в очередной раз не уколоть самолюбие ее жителей. Хотя, впрочем, может быть, лужская милая провинциальность служит вовсе не недостатком, а даже достоинством.

Луга. Фото 1900-х годов

Вот она, петербургская провинция, всего-то 132 версты от Петербурга. «А между тем здесь так бесконечно тихо, скромно, беспритязательно, – писал в начале XX века один из столичных путеводителей. – Завидно это или удивительно? Улиц проездных в ней, собственно говоря, одно только Петербургское шоссе, все остальные, равно как и многие пустыри, зеленеют травкой. В последние годы окрестности Луги стали населяться петербургскими дачниками, но летнее время проходит скоро, и удел Луги – полная тишина и совершенное отсутствие каких-либо общих интересов…»

О том, какими заботами, радостями и тревогами жила Луга в начале только что минувшего XX века, можно прочитать на страницах местных газет – «Лужского листка», «Лужской газеты» и «Лужской жизни». А жизнь в провинциальной Луге только на первый взгляд казалась тихой, просто масштаб событий, естественно, совершенно не сравним со столичными городами. «Кража на базаре», «Задержание конокрада», «Ограбление пьяного», «Буйство нижних чинов», «Ножевая расправа», «Задержание мелких воров» – вот лишь некоторые характерные заголовки лужских газет.

О криминальной жизни как нельзя лучше свидетельствует статистика преступлений, зафиксированных в городе Луге и Лужском уезде за первую половину сентября 1912 года. Всего 16 преступлений, из них: одно святотатство и одно «покушение на растление», пять случаев нанесения ран, шесть краж, одно самоубийство и два покушения на самоубийство. За тот же период произошло семь пожаров.