Онлайн книга «Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века»

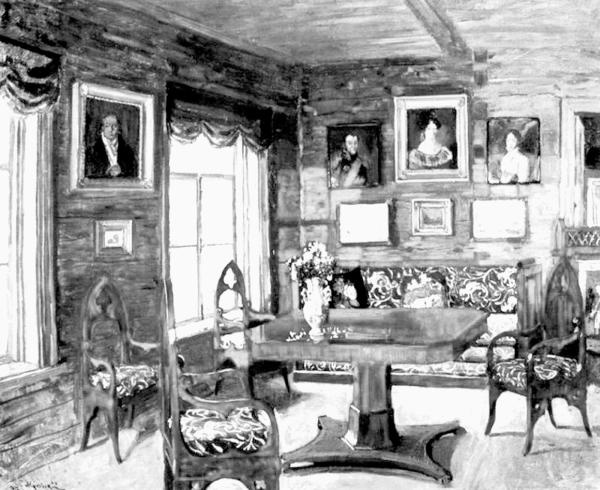

С.Ю. Жуковский. «Былое. Комната старого дома». 1910-е годы

Действительно, русский помещичий быт оказался неразрывно связан с крепостнической Россией, поэтому год освобождения крестьян (1861-й) мог с полным правом считаться годом гибели «крепостных традиций» в истории русского искусства. Однако, как замечал барон Врангель, средний уровень художественных вкусов «крепостной России» был несравненно выше последовавшего затем периода «свободного творчества». Ведь огромные полчища крепостных приходились «барам-самодурам» не только прислугой. У всякого богатого помещика существовало большое количество крепостных, обучавшихся живописи, архитектуре, музыке и драматическому искусству. Правда, учение шло из-под палки, а за провинности и непослушание следовало наказание розгами…

По мнению барона Врангеля, «развал» помещичьих усадеб начался еще с конца времен Екатерины II, и виной тому явилось равнодушное отношение к достоянию предков. «Воцарялась постепенно та неряшливая небрежность, то безразличие ко всему, что так характерно для русских, – отмечал искусствовед Лазаревский. – И "развал" въедался в помещичью среду все глубже и глубже, а год раскрепощения послужил окончательным толчком. Игрушки заброшены, окончена забава. Немногое, что осталось, с тупым зверством было разрушено в 1905 году. В общем костре жгли беспощадно все, что поддавалось сожжению, – рвали, резали, били, ломали, толкли в ступе фарфор, плавили серебро старинных сосудов. В области саморазрушения у русских нет соперников… Невольно сжимается сердце вопросом: Бог весть, создастся ли на старых пепелищах новая радостная и красивая жизнь?»

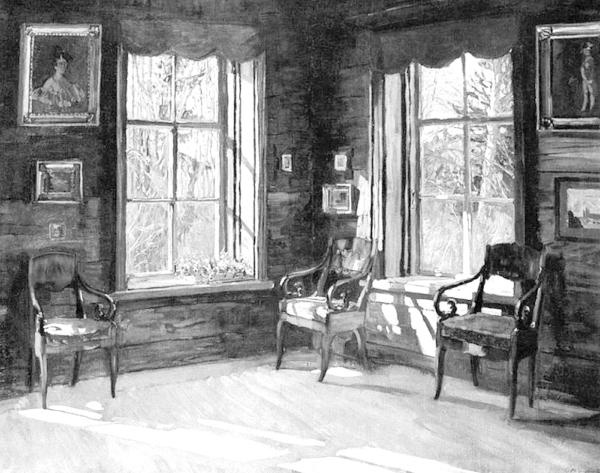

С.Ю. Жуковский. «Весенние лучи. Интерьер». 1910-е годы

Немало для сохранения уходящих в прошлое дворянских усадеб сделал художник Станислав Юлианович Жуковский (1875-1944), чьи работы использованы для оформления этой книги. И хотя объектами его внимания служили, главным образом, старые помещичьи усадьбы средней полосы России, они мало чем отличались от небогатых имений Петербургской губернии. Те же типы, пейзажи, образы трагической, щемящей сердце красоты. Одна из его работ так и называется – «Поэзия старого дворянского дома».

Ничего удивительного, что при новой, большевистской власти его искусство стало ненужным. В 1923 году он уехал на свою родину – в Польшу. Перед польской художественной общественностью Жуковский предстал как изгнанный из Советской России популярнейший живописец предреволюционного десятилетия. Тем не менее, проживая в Варшаве, он долго сохранял советское гражданство. Судьба Станислава Жуковского сложилась трагически. Все время немецкой оккупации во время Второй мировой войны он оставался в Варшаве. После разгрома немцами Варшавского восстания его с другими жителями изгнали из города. Жуковский попал в лагерь в Прушкуве, где умер осенью 1944 года и был похоронен в общей могиле…

С.Ю. Жуковский. Фото 1924 года

«При слове "усадьба" нам обыкновенно рисуется белокаменный дом екатерининского или александровского времени, тенистый сад, "храмы Любви и Дружбы", мебель карельской березы или красного дерева, – отмечал барон Врангель в начале 1910-х годов. – От прежних домов старосветских помещиков до сих пор веет теплым уютом и благодушием. Высокие колонные залы в два света, приветливые диванные, помещичьи кабинеты с коллекциями древнего оружия и бесконечным рядом трубок, низенькие приземистые антресоли для детей и гувернеров, тесные людские и обширные псарни – все это, жившее еще накануне, теперь кажется далеким миром какой-то совсем другой страны. Кажутся стародавними бисерные вышивки терпеливых бабушек или крепостных девок, диваны и ширмы с турками в чалмах, костяные чесалки от блох, "блошницы", часы, играющие "Коль славен". И часто в теплых, как-то особенно мило хлебом и вареньем пахнущих старых комнатах нам мнится все это дорогим и вновь желанным»…

Николай Николаевич Врангель имел в виду, главным образом, подмосковные усадьбы, но это в равной степени относится и к русским усадьбам, расположенным вокруг Петербурга. Как и многие его единомышленники, барон считал состояние русских усадеб трагическим. И до, и после революции 1905-1907 годов Врангель лично объехал десятки, если не сотни старинных усадеб. Запущенное состояние многих из них поразило его до глубины души.

«Разорены и обветшали торжественные дома с античными портиками, рухнули храмы в садах, а сами "вишневые сады" повырублены, – ужасался барон Врангель. – Сожжены, сгнили, разбиты, растерзаны, раскрадены и распроданы бесчисленные богатства фаворитов русских Императриц… Всюду в России: в южных губерниях, на севере и в центре – можно наблюдать тот же развал старого, развал не только денежный, но развал культуры, невнимание и нелюбовь к тому, что должно украшать жизнь».

Так что, наблюдая сегодня запущенное состояние усадеб бывшей Петербургской губернии, надо отдавать себе отчет в том, что и до революции, в эпоху «блистательного Санкт-Петербурга», не все обстояло гладко. По словам известного искусствоведа Алексея Шмелева, исследователя феномена русской усадьбы, и в Петербургской губернии, и по всей России русская усадьба издавна представляла собой очень сложное и неоднородное явление, и наше нынешнее ее идиллическое восприятие совершенно не соответствует действительности.

Основным типом русской усадьбы являлся дом небогатого дворянина. Небогатых в дворянском сословии было около 80%, зажиточных дворян – до 15-18%, а богатые и богатейшие дворяне составляли около 1,5-2% от всего дворянства. Только 1,2% дворян имели в своем владении до отмены крепостного права свыше тысячи крестьян. К ним относились избранные фамилии русской аристократии – Строгановы, Воронцовы, Шуваловы, Безбородко и т.д. Однако подобные богатства – явление исключительное, в то время как небогатые и бедные дворяне составляли подавляющее большинство.

Между богатыми и бедными дворянскими усадьбами лежала колоссальная пропасть – и в материальном, и в духовном отношении. Богатые русские усадьбы ориентировались на западноевропейские традиции, осваивали европейский опыт. Бедные же усадьбы служили хранителями древних русских традиций, ориентировались на русский тип жизни. Они продолжали жить по родовому принципу: «я» значило меньше, а «мы» – больше. Однако русские корни требовали дальнейшего развития, а в усадьбе бедных дворян все новое находило свое применение с большим трудом. Поэтому бедные усадьбы все больше отставали в развитии, приходили в упадок и запустение.

В Петербургской губернии подавляющее большинство усадеб принадлежало небогатым дворянам, и строения их были достаточно скромными. Богатых усадеб в Петербургской губернии насчитывалось очень немного…