Что же касается интерьеров, то в «Петербургреконструкции» (организация, выполнявшая воссоздание дворца) подчеркнули, что не ставили перед собой задачу их воссоздания. Они выполнили внутреннюю черновую отделку дворца, рассчитанную на то, что будущий владелец проявит собственную фантазию.

Дворец Белосельских-Белозерских на Крестовском острове, отстроенный заново в 2008 г. Фото автора, октябрь 2008 г.

Близ дворца Белосельских-Белозерских до начала 2010 г. находилось одно из самых романтичных мест Петербурга, откуда открывался очаровательный вид на Финский залив. Речь идет о пешеходном Большом Петровском мосте – старой деревянной переправе между Петровским и Крестовским островами. Его разобрали, дабы возвести здесь капитальный автомобильный мост. Спору нет – прогресс не может стоять на месте, и Крестовскому острову нужны новые переправы. Однако очень жаль, что наш город лишился одного из своих самых поэтичных мест…

Еще один очаровательный деревянный мост, Лазаревский, связывал Крестовский остров с Петроградской стороной в створе Пионерской и Спортивной улиц. Почти шестьдесят лет мост служил трамвайно-пешеходной переправой на Крестовский остров через Малую Невку (его построили в 1947 – 1949 гг. по проекту инженера В.В. Блажевича). Трамваи ходили по мосту до 2002 г., когда ликвидировали трамвайную линию на Пионерской улице. После этого Лазаревский мост стал пешеходным, а весной 2008 г. его разобрали. На его месте возвели ультрасовременный вантовый мост, торжественно открытый 23 мая 2009 г., к 306-й годовщине основания Петербурга.

Охта

О предыстории Охты мы уже говорили, рассказывая о шведском городе Ниене и крепости Ниеншанц. В первые годы существования Петербурга жизнь в этих краях, на месте сожженного шведами города и разрушенной крепости, замерла.

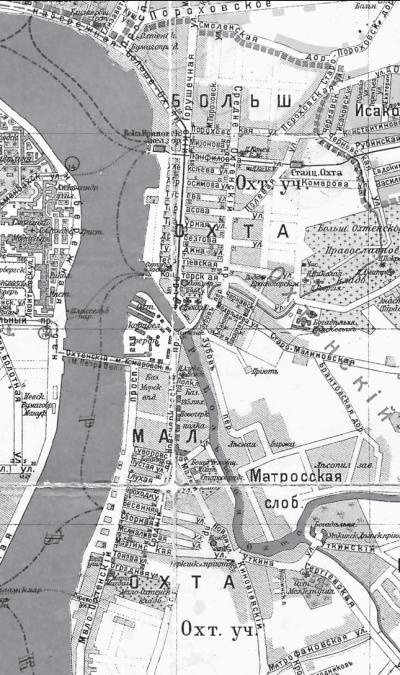

Большая и Малая Охта на карте Петрограда, 1916 г.

Как отмечает археолог Петр Сорокин, она стала возрождаться только после 1715 г., когда в среднем течении Охты основали пороховой завод, а потом у устья Охты поставили ветряные мельницы, перенесенные со стрелки Васильевского острова. И окончательно жизнь вернулась в эти места, когда в начале 1720-х гг. были изданы петровские указы о строительстве на Охте «по берегу Невы 500 изб в сеньми», в которые переселялись вместе с семьями плотники из Вологодской, Архангельской и Ярославской губерний. Каждая семья получала по половине дома и огороду.

Именно к тому времени относилась постройка церкви во имя Иосифа Древодела – покровителя плотников. Столь же характерны были для Охты и названия других церквей: во имя Николы Морского – покровителя моряков, во имя Св. Георгия, считавшегося, кроме всего прочего, покровителем стад и вообще молочного хозяйства, которым занимались на Охте.

С тех пор Охта стала дальней окраиной Петербурга со своим особым бытом. На охтян была возложена постройка мелких речных судов на Партикулярной верфи. Кроме того, охтяне мастерили мебель, исполняли резные работы на весь город и нанимались в театральные плотники. Охтяне считались вольными плотниками (полное освобождение последовало в середине XIX в.), но управлялись Конторой Партикулярной верфи (отсюда пошло название одной из охтинских улиц – Конторской). Исполнителями инструкций Конторы являлись старосты из числа местных жителей. По участкам этих старост, а также по владельцам угловых домов получили свои названия многих улицы на Охте – Абросимова, Дребезгова, Тарасова, Гурдина и др. К 1855 г. на Охте из 965 рабочих было 322 столяра, 267 позолотчиков, 149 резчиков и только 12 шлюпочников.

«Охта представляет собой отдельный мирок столяров, токарей, резчиков по дереву, позолотчиков и других рабочих, у которых хозяин и рабочий не отделяются резко друг от друга: тот и другой работает с утра до вечера, тот и другой имеет почти одинаковый образовательный ценз – едва грамотны, тот и другой не требовательны к удобствам жизни и довольствуются одинаковыми развлечениями – ходят в один и тот же трактир», – говорилось в одном из описаний Охты конца XIX в.

Кроме столярного дела население Охты занималось поставкой молока и овощей в столицу. Охтинские молочницы, воспетые Пушкиным, стали одной из легенд Петербурга. Одевались охтинки весьма своеобразно: это была смесь русского и голландского народного костюма. Голландское оставалось еще с тех времен, когда здесь жили корабельные мастера-голландцы с женами.

Памятник охтинке-молочнице, появившийся на Охте, в парке «Нева», 6 июня 2003 г. – к дню рождения А.С. Пушкина и в год 300-летия Петербурга. Авторы памятника скульпторы В.М. Свешников, Я.Я. Нейман, архитекторы С.М. Короленко, В.И. Морозов. Женскому лицу приданы портретные черты О.Г. Свешниковой – жены скульптора

Горушка – так издавна звался известный многим петербуржцам молочный рынок на Большой Охте. Поскольку молочное хозяйство было серьезной статей дохода, то местные жители особенно почитали покровителя домашнего скота святого Егория. В его день, 23 апреля, со всей Охты приводили коров и лошадей к церкви Святого Георгия (Егория) на Большеохтинском кладбище.

Кстати, художник Мстислав Добужинский, вспоминая о Петербурге начала ХХ в., замечал: «Охтинка-молочница „спешила“, как и во времена Пушкина, но уже не „с кувшином“, а с металлическими бидонами на коромысле, но на голове был под платком повязан прежний белый повойник, а юбка была всегда в мелких полосках лилового, красного и оранжевого цвета»…

Что касается названия Охты, то в ходу немало легенд. По одной из них, во время осады Ниеншанца Петр I стоял на левом берегу и грозил «той» стороне: «Ох, та сторона». По другой, однажды Петр I приехал сюда, когда здесь уже жили люди Партикулярной верфи, и едва ли не сразу провалился в грязь. Вернувшись, он долго рассказывал приближенным о случившейся «оказии», приговаривая: «Ох, та сторона». Еще одна версия – название пошло от ям и колдобин одного из проспектов на Охте. Когда путник ехал на телеге или извозчике, подпрыгивая на кочках, то и дело вскрикивал: «Ох! Ты! Ох! Та!»

На самом же деле, как отмечает краевед Наталья Столбова, название Охты имеет финно-угорское происхождение, и толкование его неоднозначно. «По одной из версий в основе названия – древне-эстонское oht – медведь, – указывает Наталья Столбова. – По другой укоренившейся версии, оно восходит к древнему финскому наречию и трактуется как „река, текущая на запад“. В картографии Охта ранее всего встречается на шведских картах и планах XVII в., где называется Swarta, Die Schwarte. Топоним лежит и в основе названий – Большой и Малой Охты, основных магистралей, мостов, кладбищ».

Любопытные сведения о прежней охтинской жизни можно встретить на страницах путеводителя по Ленинграду 1931 г., хотя и преподносятся они с пролетарской, классовой точки зрения. «Мелкобуржуазный состав населения определил больший по сравнению с другими районами консерватизм охтян, – говорится в источнике. – Здесь долго сохранялись старые обряды и народные обычаи. Среди охтян было немало раскольников. Охта давала также приют сектантам, юродивым, гадалкам, старцам и „богородицам“, которые свили себе на окраине прочное гнездо».