Онлайн книга «Исторические районы Петербурга от А до Я»

Любимой забавой охтинских жителей были кулачные бои: стенка на стенку сходились поречане (жители Охты) и крючники (те, кто работал грузчиками напротив Охты, в мучных и хлебных амбарах Александро-Невской лавры). Эту страницу охтинской жизни ярко описал писатель Н.Г. Помяловский в повести «Поречане».

Действительно, на Охте царили давние, патриархальные нравы. На святках устраивали вечеринки и ходили ряжеными по домам. После Крещения те, кто «осквернил свое лицо машкерой» (то есть маскарадным костюмом), окунались в проруби в Неве.

Вид на Охту с Невы. Фото начала ХХ в.

До 70-х гг. XIX в. на Охте существовал обычай в «семик», то есть на Троицкой неделе, в полночь топить под пение молодежи «старика»-водяного (его заменяли чучелом) с березкой, украшенной лентами.

С конца XIX в. на Охте существовал собственный гребной кружок. В столичной печати сохранились любопытные свидетельства о деятельности этого спортивного общества. Так, в конце мая 1891 г., торжественно спуская свои суда на воду, Охтинский кружок гребного спорта отпраздновал благополучное возвращение наследника цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) в пределы Российской империи из Японии, а также его чудесное избавление от грозившей опасности (подразумевалось неудачное покушение японского полицейского. – С. Г.).

Местные жители в конце 1890-х гг. били в набат о «невозможном и нетерпимом» состоянии малоохтинского берега. «На всем протяжении Малой Охты берег Невы страшно засорен и изрыт, – говорилось в конце августа 1897 г. в „Петербургском листке“. – Видимо, обыватели обратили его под свалку мусора и хозяйничают здесь, как им угодно, без всякого запрета, все дальше и дальше захватывая русло реки. Здесь приютились различные склады, разбросанные в беспорядке. Сооруженные новые дома поползли к реке.

Мало того, некоторые расчетливые хозяева, скупив старые громадные суда, подтянули их на отмель и обратили в склады различного хлама. Над такими судами устроены кровли, а по бокам – двери. Тут же на отмелях разламываются днища старых судов, происходит пилка и продажа барочных дров. Заметно также, что отсюда же, с отмели, берут песок и глину, почему и видны всюду волчьи ямы. Отмель зазеленела и представляет собой топкое болото».

Храм Марии Магдалины на Малоохтинском православном кладбище. Фото начала ХХ в.

Время осенних и весенних ледоходов считалось одним из самых тяжелых для всего охтинского населения. Ведь моста через Неву здесь не было, и чтобы попасть с Охты в Петербург и обратно, требовалось проделать «кругосветное путешествие» через Литейный мост. Других мостов ближе просто не было. И это притом, что в ту пору большинство обывателей Большой и Малой Охты были главным образом бедными чиновниками, мелкими торговцами и всякого рода мастеровым людом, зарабатывающим себе на хлеб именно в городе. В довершение всего на Охте было очень трудно найти извозчика. Их имелось мало, а те, что встречались, пользовались своей немногочисленностью и заламывали непомерные цены.

Поэтому главной возможностью переправиться с Охты на другую сторону Невы служили допотопные пароходы Щитова и ялики. «На охтинский перевоз от Смольного монастыря вполне справедливо сетуют те, кому приходится здесь переезжать на яликах, – отмечалось в начале августа 1894 г. в „Петербургском листке“. – Правилами установлено, чтобы на каждый ялик, без больших поклаж, садилось на более пяти человек. Правило это на здешнем перевозе забыто, и зачастую кроме пяти человек на ялик нагружаются такие тяжести, что его борта чуть возвышаются над водой. Кроме пяти пассажиров зачастую на ялик укладываются три-четыре корзины с кувшинами молока и несколько корзин другой клади. Вообще за порядком на перевозе „Смольный – Охта“, особенно с охтинской стороны, по-видимому, нет никакого надзора».

«Беспорядки на перевозе через Неву от Смольного к Охте перешли всякие границы, – продолжал тему автор „Петербургского листка“ в конце августа того же 1894 г. – Яличники здесь зачастую и до невозможности грубы. На замечания переезжающих, зачем они разрешают класть в ялики непомерные тяжести, яличники отвечают: „Это перевоз для простых, а кто ежели из бар да утонуть боится, так пусть тот на следующий перевоз у церкви Св. Духа идет“. На пристанях вечно слышна между яличниками брань. На замечания даже десятник яличников преспокойно отвечает: „Что ж делать! Народ простой, да и перевоз-то у нас для простой публики“. Особенно много приходится переносить неприятностей переезжающим дамам»…

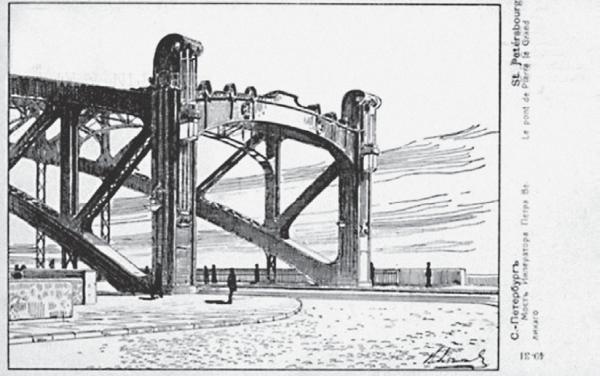

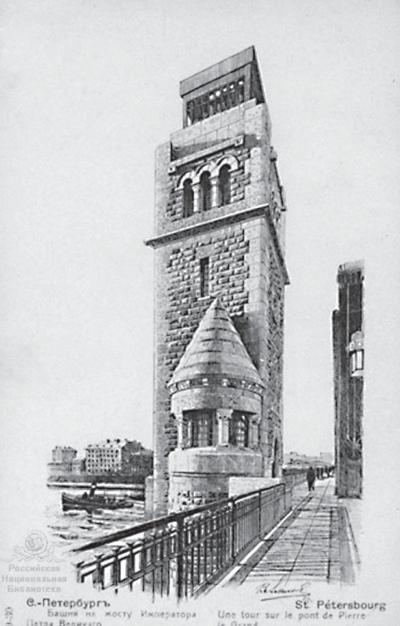

Мост Петра Великого (Больше-охтинский). Открытки начала ХХ в. из фондов РНБ

Коммерсанта Якова Петровича Щитова, чьи пароходики доставляли пассажиров на Охту и обратно, звали «охтинским кулаком». В 1870-х гг. он пришел в Петербург из Архангельской губернии и начал свою карьеру простым рабочим на баржах и плотах на Неве. С годами ему удалось сосредоточить в своих руках значительную часть перевозного дела в столице. Кроме того, он владел купальнями на Неве у Дворцового и Литейного мостов, а также катком на Фонтанке у Симеоновского моста.

«Посудины» Щитова славились дешевизной, но отличились крайней ненадежностью. В погоне за наживой Щитов нередко выпускал на линии неисправные суда с командами из случайных людей, готовых работать за жалкие гроши. Подобная постановка дела приводила к постоянным несчастным случаям на воде.

Известен был Щитов и своей скупостью. После того как он пожертвовал в кассу охтинского благотворительного общества пятьсот рублей, он сразу же поднял плату за проезд на своих пароходах – с 5 до 6 копеек, а также лишил солдат бесплатного проезда.

Несмотря на то что путешествия на щитовских пароходах были подчас связаны с риском, приходилось соглашаться с такими условиями. До поры до времени беду проносило стороной.

Однако то, что произошло на Неве вечером 7 апреля 1907 г., повергло в шок весь Петербург. Случилась страшная катастрофа: пароход «Архангельск», принадлежавший Щитову, затонул почти со всеми пассажирами.

Долгожданный мост, названный в честь Петра Великого, соединивший, наконец, Охту с левым берегом, торжественно открыли в ноябре 1911 г. До постройки этого моста столичные власти постоянно беспокоились по поводу «охтинского сепаратизма».

Среднеохтинский проспект, угол Панфиловой улицы. Фото 1930 г.