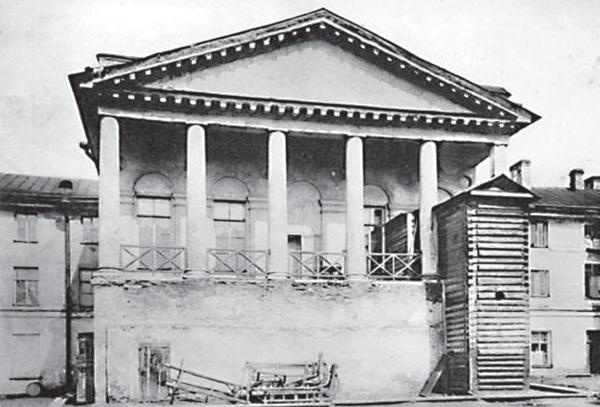

Бывший усадебный дом Муравьевых, вид со стороны двора (пр. Обуховской Обороны, 143). Фото автора, февраль 2010 г.

Здесь Николай Муравьев-старший активно занялся сельским хозяйством. Он выращивал удивительных размеров картофель и капусту, выводил новые сорта злаков (в том числе получившую большую популярность рожь «Муравьевка»), придумывал кулинарные рецепты. О своих достижениях Николай Назарьевич регулярно оповещал общественность на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», «Северной пчелы» и других газет.

Занимался Муравьев и литературным творчеством, однако современники относились к его трудам с изрядной долей скепсиса. Тем не менее сам Муравьев был уверен в своем литературном даре, он высоко оценивал свои стихи, переводы, повести и исторические изыскания. В 1839 г. на страницах «Северной пчелы» появился огромный очерк о сельце Покровском, который отразил стремление Муравьева основать на своих землях крупное предприятие. Возможно, автором неумеренно восторженной статьи был сам Николай Назарьевич.

В начале этой статьи рассказчик описывал, как по кишащему заводами и фабриками Шлиссельбургскому тракту добрался до «сельца Покровского при возвышенном и крутом берегу Невы, с ее радостными видами и великих зданий, и деятельного смышления образованного человечества». Затем, наконец, как райское видение, его глазам представало сельцо Покровское: «Главный дом Покровского останавливает на себе ваше внимание. Он милой архитектуры, довольно велик и завлекает к себе глаз, особенно если глядишь на него с Невы. Вы хотите и в нем искать мануфактуру: так много вы их видели и видите вокруг себя. Но их в нем нет еще. Сад сельца Покровского вас занимает, он открыт для всех и каждого. Десять лет перед сим на землях Покровского почти все было дико и бесплодно. Нагулявшись по множеству тропин и излучин на пространстве 50 десятин и не видя конца землям Покровского, вы садитесь отдохнуть.

Пораженные этою отменностью села Покровского посреди, так сказать, молодого мануфактурного города, вы вопрошаете первого встречного: почему нет и здесь какого-нибудь издельственного заведения? Потому, что еще не успели этого сделать, отвечает вам встречный. А местность Покровского удивительно для того выгодна; можно сказать, необыкновенно выгодна и по положению ее побережных земель на пространстве десятков десятин, и по тесной смежности ее с Литейным заводом и с заводом богатых станков прядильных и ткацких. Покровское имеет 200 десятин земли, обработанной и самой плодородной. Это единственное место для устройства жилищ нескольких тысяч ремесленников мануфактурных. А побережные его десятки десятин могут принять на себя сорок и более фабрик, каких угодно званий, когда проведется из Невы в это пространство неширокий сплавной канал…

Трактир «Бережки». Открытка начала ХХ в.

Вы, наконец, встречаетесь и с самим хозяином села Покровского, знакомитесь с ним и узнаете от него, сверх всего слышанного, что Покровскими фабриками прядения и тканья может быть спрядена и соткана бо́льшая часть русских льнов и пеньки, ныне сплавляемых изнутри России к торговой пристани Петербурга, что ими же может быть спрядена вся хлопчатая бумага, ныне ввозимая из Америки к этой пристани…»

«Что тут скажешь – маниловщина в чистом виде! – считает историк Дмитрий Шерих. – Еще и фабрик никаких нет, а Николай Назарьевич уже предрекает отказ от импорта из Америки и прочие великолепные перспективы. Увы, никто на столь заманчивые предложения не откликнулся: Муравьеву пришлось и дальше биться в одиночку. Он устроил сахарный завод, где по своему собственному способу вываривал сахар. Пытался даже завести свою текстильную мануфактуру, но успеха в этом деле не имел».

Муравьев-старший умер в начале 1845 г. Его похоронили в церкви Спаса Преображения на близлежащем Фарфоровском кладбище, уничтоженном в 1930-х гг. Эпитафия на его могиле гласила: «Он всегда имел пред очами разумения своего суету сует и всяческую суету рода человеческого и чувством своим был не житель мира сего»…

Центром муравьевской усадьбы в сельце Покровском являлся нынешний дом № 143 по проспекту Обуховской Обороны, на углу Железнодорожной улицы. «Сегодня этот дом с уличной стороны ничем не привлекателен: типичная постройка середины XX столетия, – отмечает Дмитрий Шерих. – Но если зайти со двора, можно увидеть чудом сохранившиеся колонны. Да и боковая пристройка к зданию явно помнит как минимум XIX столетие».

После Муравьевых усадебным домом владели Моллеры, которые впоследствии, в 1860-х гг., стали сдавать земли имения под выгон скота. Затем здесь существовал извозчичий двор «Бережки», а среди почитателей петербургской старины дом получил название «дворца Бирона», хотя никакого отношения к нему никогда не имел. Правда, есть сведения, что на месте муравьевского дома стоял путевой дворец Екатерины II, возможно, относившийся еще к временам Анны Иоанновны. Но это только догадки и версии. Вокруг здания ходило немало легенд, еще больше окутывавших его завесой таинственности и загадочности.

В начале ХХ в., когда стало набирать силу общественное движение в защиту старого Петербурга, «дворец Бирона» за Невской заставой воспринимали как уникальную историческую реликвию за Невской заставой. Его облик запечатлели на открытках, фотография дома появилась и в книге искусствоведа Георгия Лукомского «Старый Петербург». Еще один искусствовед, защитник старого Петербурга В.Я. Курбатов, пришел к выводу, что это здание – детище самого зодчего Джакомо Кваренги.

В путеводителе по Ленинграду 1931 г. упоминался этот дом, украшенный медальонами и надписью «Дом наследников фон Моллер».

Память о муравьевской усадьбе долгое время хранилась в названии Муравьевского переулка. В 1939 г. его переименовали в улицу Цимбалина – в честь врача Владимира Владимировича Цимбалина, много сделавшего в деле народного здравоохранения за Невской заставой…

Полюстрово

Название произошло от латинского слова «палюстер», что означает «болотистый». Действительно, местность, лежащая в излучине Невы, в прошлом изобиловала болотами. По словам историка Петра Столпянского, именно здесь в 1718 г. лейб-медик Арескин открыл холодный железистый источник, целебные свойства которого стали вскоре широко известны. Петр I, по совету своего лейб-медика Блюментроста, не без успеха пользовался этой водой, а простые люди окрестили источник «народной водой».

В петровское время и позднее местность эта именовалась «казачьим огородом», который находился неподалеку от Казачьей слободки. В 1770-х гг. бывший огород приобрел известный екатерининский вельможа, писатель и композитор Григорий Николаевич Теплов. Так началась история мызы Полюстрово. Для Теплова устроили усадьбу и возвели загородный дом в стиле средневекового замка, перестроенный спустя десятилетие архитектором Джакомо Кваренги.