Ему и его потомкам стала принадлежать Уткина заводь. В конце XIX – начале ХХ в. параллельно с Уткиной заводью бытовало также и другое название – «поселок Кушелева-Безбородки», хотя с 1898 г. местность оказалась во владении казенного Морского министерства, которое построило тут павильон для испытания пушек Обуховского завода.

Именно Морское министерство построило здесь шестигранную кирпичную водонапорную башню в готическом стиле, напоминающую собой башню древнего средневекового замка (современный адрес – Октябрьская наб., 104А). Для здешних мест эта башня – настоящая архитектурная жемчужина.

Как отмечает исследователь промышленной архитектуры Петербурга Маргарита Штиглиц, эта башня имела двойное назначение: она являлась одновременно и водонапорной, и пристрельной. Построенная в 1898 г., она некоторое время служила для настройки прицелов орудий, располагавшихся на противоположном берегу.

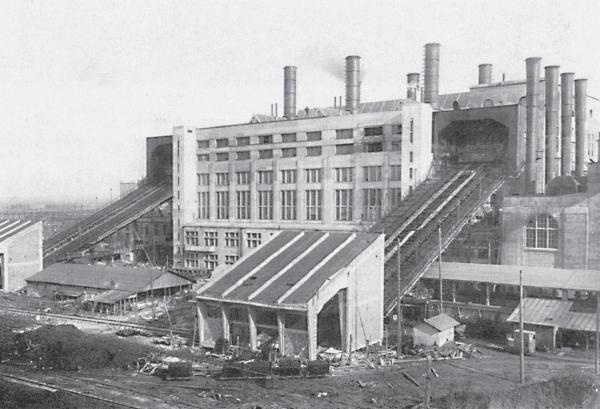

5-я ГЭС («Красный Октябрь») в Уткиной заводи. Фото 1930-х гг.

В 1913 г. по заказу правительства в Уткиной заводи бельгийское акционерное общество «Железобетон» начало строительство электростанции (по проекту архитектора А.А. Оля), которая должна была работать на торфе, используя местный торфяник. Первая мировая война прервала строительство. Также поводом для прекращения деятельности был отказ Николая II в дотации.

Построенные стены без кровли так и простояли до 1920 г., когда строительство возобновилось – уже в новой стране и в новых условиях. Станцию торжественно открыли 8 октября 1922 г. (ныне это 5-я ГЭС «Красный Октябрь»).

«Уткина заводь – одна из самых крупных торфяных электрических станций России», – с гордостью писали в те дни в городских газетах. Она стала второй после Каширы советской ГЭС – петроградским первенцем ленинского плана ГОЭРЛО (ГЭС обозначала не гидро-, а государственную электростанцию). Работала станция на кусковом торфе, поставляемом по Неве. Основными поставщиками были торфопредприятия «Синявино», «Назия», «Тесово». К концу 1920-х гг. по своей мощности ГЭС в Уткиной заводи равнялась, как говорили тогда, «удвоенному Волховстрою».

В 1926 – 1927 гг. для работников 5-й ГЭС («Красный Октябрь»), неподалеку от нее, возвели жилмассив. Эти дома сохранились до сих пор на Октябрьской набережной (дома № 90 – 96).

Во время блокады, когда у Ленинграда не было связи с Волховом, ГЭС в Уткиной заводи оказалась единственной, способной снабжать электроэнергией город. За этот подвиг коллектив ТЭЦ в 1942 г. наградили орденом Трудового Красного Знамени. Ей пришлось пережить немало страшных страниц: были дни, когда на ее территорию падало до двухсот вражеских снарядов.

Правда, в городе имелись и другие ГЭС, но они могли работать только на угле, которого не было. А Уткина заводь работала на торфе. Использовались запасы, имевшиеся на торфопредприятиях «Ириновское», «Дунай» и «Шувалово». Благодаря этому электростанция смогла продолжить работу, что позволило возобновить в апреле 1942 г. работу городского трамвая.

В 1960-х гг. станция превратилась в ТЭЦ – теплоэлектроцентраль. Восемь котлоагрегатов первой очереди демонтировали, а котлы второй очереди перевели на сжигание мазута и газа с увеличением производительности.

К концу 1980-х гг. стало очевидным, что основное оборудование станции исчерпало свой ресурс. Реконструкцию начали лишь в 2004 г., а 20 мая 2006 г. ввели в эксплуатацию новый энергоблок. В дальнейшем также продолжалась замена устаревших агрегатов.

Ниже реки Утки располагаются земли совхоза «Приневское» (бывшего «Красный Октябрь»), организованного в 1931 г. как подсобное хозяйство 5-й ГЭС «Красный Октябрь». В 1992 г. совхоз «Красный Октябрь» реорганизовали в сельскохозяйственное АОЗТ «Приневское», а в 2002 г. – в ЗАО «Племенной завод „Приневское“». Он специализируется на производстве мяса, молока, овощей и картофеля, имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Здесь разработана торговая марка «Приневское», под которой завод выпускает молоко, кефир, сметану, йогурт с различными натуральными добавками, творог, сливочное масло, сыр. В апреле 2006 г. в «Приневском» начали строительство комплекса по выращиванию грибов шампиньонов.

Ф

Село Фарфоровое

В начале XVIII в. на левом берегу Невы, близ казенных кирпичных заводов, возникла деревня, в которой жили занятые на них рабочие. При Елизавете Петровне, в 1744 г., в этой местности был основан Казенный (впоследствии – Императорский) фарфоровый завод, и население деревни увеличилось. Она стала рабочим поселком при заводе и стала называться селом Фарфорового завода. Память о том селе до сих пор сохранилось в названии Фарфоровской улицы, а также железнодорожной платформы Фарфоровская. Она появилась в 1893 г. и первоначально называлась Фарфоровский пост, а затем – Ново-Фарфоровский пост.

Границей между слободой Фарфорового завода и соседним селом Михаила Архангела являлась нынешняя Фарфоровая улица, носившая до 1940-х гг. название Большой Щемиловской улицы (Щемиловка являлась другим названием слободы Фарфорового завода).

В конце XIX в. одним из немногих мест развлечений жителей села Фарфорового был сад «Вена» с театром – теперь там Парк им. Бабушкина. А напротив сада «Вена» в начале ХХ в. появился костел Святого Сердца Иисуса – за Невской заставой жило много рабочих-католиков, особенно выходцев из Польши и Прибалтики.

Храм строился по образу средневековых европейских костелов на средства, собранные местными рабочими-католиками, поэтому поначалу предназначался исключительно для тех, кто имел отношение к Фарфоровому заводу. Чтобы привлечь деньги на постройку костела, его проектные изображения опубликовали в виде почтовых открыток и продавали в западных губерниях Российской империи.

Автором проекта являлся архитектор Стефан Галензовский, задумавший создать величественное здание костела с высокими готическими башнями-колокольнями. Однако из-за финансовых затруднений строительство костела шло медленно, к 1914 г. его только подвели под крышу, и лишь в начале 1918 г. храм освятили, но он до конца так и не был достроен. В советские годы власти не раз предпринимали попытки закрыть костел, но он действовал до июня 1937 г. Последний его настоятель Епифаний Акулов был расстрелян и захоронен на Левашовской пустоши.

Костел передали под кинотеатр, а потом перестроили под общежитие работников «Ленгаза». В 1970-е гг. здание приспособили для треста «Спецстрой». В 1996 г. часть помещений костела вернули верующим-католикам. Любопытно, что он стал местом притяжения проживающих в Петербурге африканцев.

Достопримечательностью и главной святыней села Фарфорового являлась старинная церковь Преображения Господня, среди ее реликвий был 50-пудовый колокол, отлитый в 1686 г. в Швеции и, по легенде, перенесенный когда-то сюда из Ниеншанца. Первоначальная церковь появилась в 1713 г. – близ казенных кирпичных заводов. В 1730-х гг. ее перестроили в камне, причем, как отмечал бытописатель Петербурга Михаил Пыляев, одним из жертвователей была императрица Анна Иоанновна, «принесшая от щедрот 100 руб. в церковное строение».