Тем не менее, несмотря на радикальные изменения облика Выборгской стороны, многие ее места, в частности вдоль проспекта Карла Маркса (бывшего и нынешнего Большого Сампсониевского) и набережной, продолжали сохранять прежний облик.

«Здесь мы попадаем в типичную обстановку рабочего района, – отмечалось в путеводителе по Ленинграду 1931 г. – Маленькие деревянные или многоэтажные доходные каменные дома своими бедными мрачными и облупленными фасадами с часто прорезанными небольшими окнами говорят нам о маленьких рабочих квартирах, где каждый вершок используется для жилья, где мало воздуха, света. Тут же кирпично-красные и серо-бетонные корпуса фабрик и заводов. Улицы узкие, грубо мощенные, мрачные и пыльные – вот черты этой местности, сохранившей облик дореволюционного прошлого, со времени революции постепенно меняющего свой характер. Это особенно ясно видно на отходящем вправо от пр. Карла Маркса Ломанском переулке (ныне – ул. Комиссара Смирнова. – С. Г.), хорошо вымощенном, с ровными, широкими тротуарами и фонарями яркого электрического освещения».

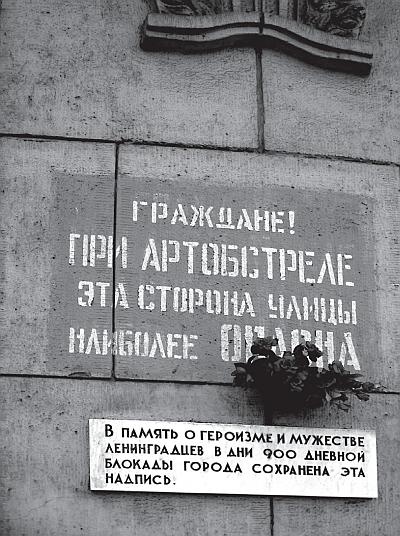

Блокадная реликвия на фасаде «Дома специалистов» (Лесной пр., 61). Фото автора, февраль 2010 г.

Именно на Ломанском переулке в день десятой годовщины Октябрьской революции открылся Дом культуры (ныне – Выборгский ДК культуры) – с библиотекой, читальней, тематическими кабинетами, лекционными залами, «тихими комнатами», радиобазой, шахматно-шашечным клубом, антирелигиозным университетом, райсоветами Общества пролетарского туризма и экскурсий, детскими комнатами и т. д.

«В Доме культуры помещается также выставка „Выборгский район“, устроенная районным краеведческим обществом и райистпарткомиссией, – говорилось в уже упомянутом путеводителе 1931 г. – В летнее время Дом культуры переносит центр своей работы в грандиозный сад с летним театром, оркестром, тиром, читальней, спортивной площадкой и т. п.».

Почти по соседству с Домом культуры, на углу Выборгской улицы и Лесного проспекта, находилась церковь Иоанна Предтечи. Для местных партийных пропагандистов она служила едва ли не врагом № 1. «Колокольный трезвон срывает работу Выборгского Дома культуры», – гласил заголовок одной из статей в «Ленинградской правде» в сентябре 1928 г. Автор негодовал: «В праздничные дни, когда работа Дома культуры в самом разгаре, с колокольни церкви раздается „нестерпимый стопудовый звон“!» «Мы никому не мешаем сноситься с богом, как кому заблагорассудится, – говорилось в „Ленправде“. – Но мы категорически требуем, чтобы нам не мешали вести нашу культурную работу. На последнем двухчасовом докладе тов. Молотова большинство присутствующих не могли слышать отдельных мест из его речи. Церковь мешает также расположенному напротив районному Дому молодежи им. Плеханова. Из-за звона совершенно невозможно спокойно отдохнуть после работы живущим вблизи церкви рабочим».

На следующий день газета снова вышла под аншлагами: «Довольно терпеть колокольный трезвон!» Массированная кампания против Иоанно-Предтеченской церкви набирала обороты. «Колокольным трезвоном эта церковь думает отвлечь рабочих и работниц, посещающих Выборгский Дом культуры, от разумных и культурных развлечений, – возмущалась председательница фабкома „Красной Работницы“. – Но этого нельзя допустить!»

На страницах газеты сразу же появились многочисленные и, естественно, единодушные предложения «трудящихся»: церковь закрыть, устроить в ней рабочую школу. «Церковь Иоанна Предтечи должна быть закрыта, – отмечал председатель завкома завода им. Карла Маркса. – Я сам живу вблизи Выборгского Дома культуры. Должен заявить, что у рабочих, живущих в этом районе, нет возможности спокойно отдохнуть вечером, после работы. В ушах все время – гул, колокольный трезвон».

Битва против Иоанно-Предтеченской церкви, разумеется, окончилась «сокрушительной победой пролетариата», да иначе и быть не могло. В 1930 г. храм закрыли, колокольню, купола и шатры разобрали, а помещение приспособили под рабочий спортивный клуб. В таком изуродованном виде церковь дошла до нашего времени…

Г

Галерная Гавань

Начало Галерной Гавани положил еще Петр I, когда на Васильевском острове на побережье Финского залива в 1722 г. был вырыт прямоугольный бассейн с каналом. В 1740-х гг. сюда же с Адмиралтейской стороны перевели и Гребную верфь. Вблизи находились склады, эллинги, мастерские, казармы морских служащих. Рядом сложился обособленный жилой район – Галерная Гавань, или просто Гавань. От основной части Васильевского острова Гавань отделялась лесистым болотом – Смоленским полем. Населяли Гавань в XVIII в. в основном моряки и портовые служащие.

На протяжении двух веков район Галерной Гавани считался далекой окраиной столицы и поражал своим провинциальным духом. Любопытные заметки о жизни Галерной Гавани были опубликованы полтора века назад в журнале «Библиотека для чтения», который выходил под редакцией А.Ф. Писемского. Проживали здесь «все градации военных и гражданских чинов», во всем царил дух патриархальности. «Здесь нет никаких магазинов, даже магазинов чаю, сахару или кофе, никаких кафе-ресторанов или кондитерских, никаких трактиров, никаких фруктовых лавок, нет портных и сапожников, здесь нет зубных врачей, аптек и гробовщиков».

Зато в мелочной лавке были мука, кружева, квашеная капуста и фарфоровые чайники. Не было в Гавани бань и прачечных, все стирали и мылись дома, отчего жилища отсыревали и промокали. В изобилии водились тараканы и клопы – про них даже рассказывали местные легенды. Проезды были неблагоустроены, и только одна единственная улица, Офицерская, а ныне Гаванская, могла похвастаться деревянными тротуарами.

Как отмечал бытописатель Петербурга журналист Анатолий Александрович Бахтиаров в своем очерке «На столичных окраинах», опубликованном в конце XIX в., квартиры в Гавани в три раза дешевле, чем в центре города. Поэтому и жители здесь подбираются соответствующие. Каждое время года Гавань имела свою собственную «физиономию». Весной рабочие ломали барки, лежавшие на берегу, и тут же пилили дрова. На взморье с утлых лодок ловили «дары Невы» – дрова, бревна, доски. Кое-где над водой возвышались небольшие шалаши, сделанные из ели: из них гаванские охотники стреляли дичь.

Еще больше оживлялась жизнь в Гавани летом. «Близость моря придает Гавани необыкновенную прелесть, – отмечал Анатолий Бахтиаров. – Лихорадочная деятельность на тонях; беспрестанная езда по Неве и по взморью прибывших из-за границы пароходов и, наконец, бойкое шмыгание яликов и лодок, на коих любители спорта отправляются покататься на взморье, – все это очень оживляет эту приморскую окраину столицы».

Однако та же близость моря имеет и роковое значение для Гавани. «Осень – самое тяжкое время для гаванских обывателей, потому что Гавань при своем низменном местоположении и вследствии близости моря затопляется водою при наводнениях, – указывал далее Анатолий Бахтиаров. – По вечерам, в те дни, когда с моря дует западный ветер, ни один гаванский обыватель не ложится спать спокойно: он не может ручаться, что на завтрашнее утро вода с моря не зальет, например, нижние этажи. Кто бывал в Галерной гавани, тот видал, что деревянные мостки на некоторых улицах возвышаются над уровнем мостовой на 1 аршин: эти панели приспособлены на случай наводнения».