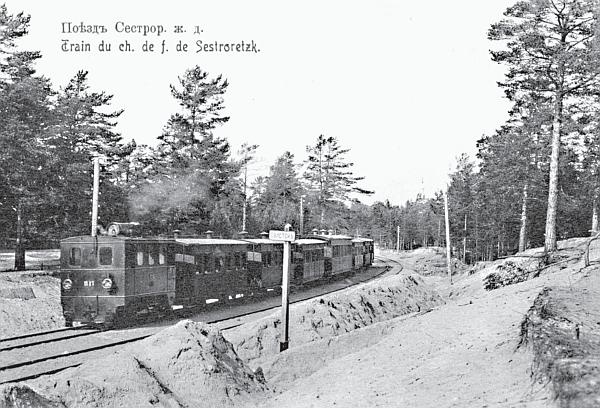

Приморская железная дорога. Открытка начала ХХ в.

На тот момент стоимость дороги составляла 3,5 миллиона рублей, а кредиторы предъявляли претензии более чем на 6 миллионов рублей. «Общество Приморской дороги погибает, – сокрушался обозреватель „Петербургской газеты“ в марте 1911 г. – Но дело, созданное им, – устройство вблизи Петербурга курорта по заграничному образцу и путей сообщения с ним – не погибнет. Оно ждет только новых руководителей»…

Во время Гражданской войны и «разрухи» Приморская железная дорога пришла в негодность. Плачевное состояние путей усугублялось использованием стандартного подвижного состава – более тяжелого, не вписывавшегося в кривые, разбивающиеся пути. Несмотря на это, дорогу все-таки соединили через Флюгов разъезд с Финляндской, а 1 декабря 1922 г. закрыли Приморский вокзал. Следов от него ныне не осталось.

В сентябре 1924 г. Приморская железная дорога очень сильно пострадала от обрушившегося на Петроград катастрофического наводнения. К летнему сезону 1925 г. ее восстановили и ввели в строй соединительную ветку между Курортом и Белоостровом, устроив таким образом круговое движение. В таком виде бывшая Приморская железная дорога действует и по сей день…

Спустя двадцать лет Озерковская ветка пережила свое второе рождение. По ее трассе от Новой Деревни до Озерков в августе 1948 г. проложили Детскую железную дорогу. Конечная станция в Новой Деревне называлась «Кировская». В таком виде дорога просуществовала до середины 1960-х гг., когда ее сократили до участка Коломяги – Озерки…

Историческим рубежом в жизни Новой и Старой Деревень стала ленинградская блокада, когда бо́льшую часть деревянной застройки разобрали на дрова и на военные нужды. А после войны опустевшие улицы застраивались главным образом малоэтажными коттеджами. Нынешняя улица Савушкина, названная в честь летчика, героя битвы за Ленин град, появилась в 1950 г., когда в одну магистраль объединили сразу несколько проездов – Мигуновскую, Крупновскую, Гороховую, Якутскую улицы, Ферзин переулок и Новую прорезку.

Согласно «Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга» 2003 г., границей между Старой и Новой Деревнями служит Липовая аллея. От района Черной речки Новую Деревню отделяет улица Академика Крылова – бывшая Строгоновская.

Среди сохранившихся до наших дней достопримечательностей Старой и Новой Деревень – непривычная нашему глазу буддийская пагода (Приморский пр., 91), построенная в 1909 – 1915 гг. архитектором Г.В. Барановским, и деревянная дача Шишмарева (Приморский пр., 87), возведенная в 1824 – 1825 гг. по проекту зодчего А.И. Мельникова. Что же касается еще одной исторической реликвии, Благовещенской церкви на том же Приморском проспекте, то о ней подробно рассказывается в очерке, посвященном Коломягам.

«Сегодня бывшая Новая Деревня выглядит провинциально, хотя жить здесь считается престижным, – говорилось в 2005 г. в журнале „Адреса Петербурга“. – Район у станции метро „Черная Речка“ напоминает привокзальную площадь в небольшом городе: торговые ряды с бульварной прессой и глазированными сырками, пестрые ларьки, оглушающие публику непременным шансоном, цветочные развалы. Сад за метро летом полон сидящих на спинках скамеек молодых людей. Чем дальше от метро, тем пустыннее. Оживление наблюдается только у продуктовых магазинов (в некоторых из них с пятидесятых годов сохранились мраморные разделочные столы). Цивилизованно увеселяться предлагают югославский ресторан „Драго“, по вторникам – с цыганами, и заведение „Старая Деревня“, где можно послушать граммофон, позвонить по старому телефону „Эриксон“ и съесть в пост гречневую кашу с луком…».

Еще одна Новая Деревня располагалась на южных окраинах Петербурга – на территории нынешнего Кировского района. По данным «Топонимической энциклопедии», это название существовало с начала ХХ в. до 1960-х гг., когда здесь началось массовое жилищное строительство. Происходило оно от наименования реки Новой, на берегах которой и раскинулась деревня. Сегодня это район примерно между улицей Стойкости и проспектом Ветеранов.

«Деревня художников»

«Деревня художников» – скорее, район не географический, а профессиональный. Это расположенные близко друг к другу точки на карте Озерков, Шувалова, Коломяг и Мартыновки, формирующие особую, ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую среду этих мест. Сообщество художников и скульпторов обосновалось здесь еще с 1980-х гг. Многие из них известны не только в Петербурге и в России, но получили мировое признание. Они составили озерковско-коломяжскую «колонию», или «Деревню художников», ставшую уникальным явлением в жизни Петербурга, одной из его ярких достопримечательностей, своего рода современной визитной карточкой Коломяг и Озерков. Среди основателей «деревни» были скульпторы Дмитрий Каминкер и Леонид Колибаба. Кроме них одним из основателей являлся Дмитрий Вердияну – скульптор с мировым именем, чьи скульптуры представлены ныне в музеях Москвы, Петебурга и Кишинева, а также в частных коллекциях в США, Финляндии и Австрии.

Художникам для устройства мастерских передавались старые расселенные дома в Шувалово – Озерках и Коломягах, официально признанные непригодными для жилья. Таким образом художникам удалось спасти от разрушения десяток деревянных построек в этих предместьях города.

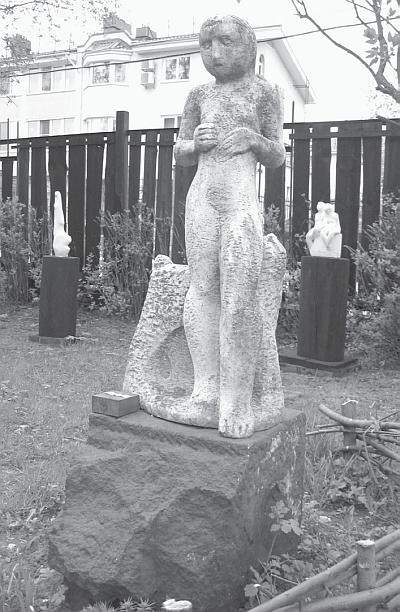

Пространство вокруг дома № 41 по Тбилисской улице – музей скульптур под открытым небом. Фото автора. Май 2008 г.

Цитирую Дмитрия Каминкера, являющегося сегодня и формальным, и неформальным лидером коломяжско-озерковских художников и скульпторов, председателем правления Творческого объединения «Озерки» – «Деревня художников»: «В ту пору художники жили как бы по одной лестнице старого доходного дома. Наверху в мансардах ютились „левые“, в сырых подвалах цвел „андеграунд“, в коммуналках – „Союз Художников“. Худсоветы, выставкомы, комиссии. „Боевые действия“ велись и по вертикали, и по горизонтали среди своих. Те, кто уставал от этой борьбы, отъезжали в Париж, Нью-Йорк или еще куда. Мы уехали в Озерки, Шувалово. Здесь было тихо, дешево и просторно. Кто-то сказал о Марке Шагале: „У каждого художника должен быть свой Витебск“. Нашим „Витебском“ стало предместье Петербурга – еще не деревня, но уже не город. Зимой трещали дрова в печи, вода в колонке, удобства – во дворе. В небольших дворах подрастали дети, собаки и… скульптуры. Город где-то далеко за снегами. Материала для работы кругом полно – камень, железо, дерево. Ездили за границу, привезенные оттуда деньги вкладывали в ремонт. Теперь, когда Шувалово, Озерки и Коломяги застроены особняками и таунхаузами, постройки почти вековой давности все еще придают местности историческую перспективу, аромат питерского предместья, где „над озером звенят уключины“, а за заборами поднимается дымок самовара. Этот „другой“ деревянный Петербург ушел безвозвратно, за редкими исключениями. Мы спасли дома, и сами спаслись вместе с ними, как Ной в своем ковчеге…»