Ведь еще в 1904 г. Н.Е. Куткин через своего доверенного, инженера князя Брандта, обратился в Городскую управу с предложением продлить через свой участок Путиловскую линию конно-железных дорог, доходившую только до поворота в деревню Емельяновку. Правда, тогда Управа отказала…

Строительство Ораниенбаумской дороги шло с большими трудностями: много усилий тратилось на процесс отчуждения земель у частных владельцев для строительства путей и подстанций. Сложность усугублялась тем, что земли вдоль Петергофской дороги принадлежали Придворному ведомству и многим аристократическим семьям, а прокладка линии по парковым землям в Петергофе требовала разрешения Кабинета Его Императорского Величества.

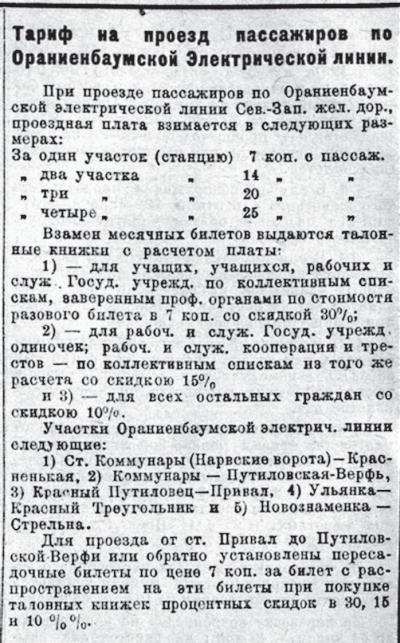

Тариф на проезд пассажиров по Ораниенбаумской электрической линии, 1926 – 1927 гг.

Тем не менее даже начало Первой мировой войны, обернувшейся для дороги немалыми проблемами (резко сократилось финансирование проекта, на фронт мобилизовали лучшие кадры, нарушились связи с зарубежными партнерами, которые поставляли новое оборудование), не остановило реализацию проекта. Как ни странно, война «помогла» с подвижным составом: в Петроград из Риги эвакуировали полуоткрытые трамвайные вагончики.

Открывалась дорога участками. Первый, пробный участок дороги, от депо Княжево до Путиловского завода, открылся для пассажирских перевозок в декабре 1915, а 9 января 1916 г. состоялось торжественное открытие участка от Нарвских ворот до Путиловского завода. Здесь, у ворот, оканчивалась трасса городского электрического трамвая. Регулярное движение от Путиловского завода до Княжево началось 15 ян варя 1916 г.

Как сообщалось в июне 1916 г. в петроградской «Газете-копейке», «сейчас движение вагонов открыто до местечка Княжево, что в 7 верстах от Петрограда, с 25 июня движение трамваев будет продолжено до деревни Ульянки. Весь маршрут оплачивается десятью копейками… Новый трамвай значительно разгрузит Балтийскую линию, т.к. бо́льшая часть пассажиров будет пользоваться трамваем. Особенное удобство представляется для живущих в Княжеве и Дачном и работающих на Путиловском и других заводах Нарвского района». Осенью 1916 г., как указывает исследователь Н.Н. Гольцов, закончились все строительные работы на участке от Ульянки до Привала, и трамвайные поезда пошли по всей линии от Петрограда до Лигово.

В 1918 г. дорогу национализировали, причем в жестоких условиях Гражданской войны по ней обеспечивалось регулярное движение. В 1920 г. она получила наименование «Ораниенбаумская электрическая линия Северо-Западных железных дорог». В обиходе ее называли Оранэлой, или Ораниенбаумкой. В 1924 г., после устройства контактной сети, действующий участок продлили до центра Стрельны. К тому времени недостроенную часть Оранэлы между Стрельной и Ораниенбаумом разобрали. Электрическое оборудование направили на рудники Урала, рельсы – в Баку для строительства электрифицированной железной дороги к нефтепромыслам на Апшеронском полуострове. Тем не менее уцелевшие сооружения Оранэлы сохранились до сих пор в районе железнодорожных станций Мартышкино и Университет.

В 1920-х гг. существовал клуб Оранэлы (им. Ленина). Как отмечает Н.Н. Гольцов, он разместился в деревянном одноэтажном доме бывшей владелицы имения Княжево княгини А.В. Куткиной на Петергофском шоссе, 134. Здесь проходили спектакли драматического кружка, репетиции самодеятельного духового оркестра. На открытой веранде находилась эстрада, на которой в выходные дни давались спектакли. В 1927 г. при клубе открылась лыжная станция, а в 1930 г. клуб переместился в здание бывшей Княжевской тяговой подстанции.

Немецкие солдаты у трамваев на стрельнинской линии, оказавшихся «по ту сторону» блокадного кольца

В 1929 г. Ораниенбаумскую линию передали Управлению городских железных дорог Ленинграда, и она стала именоваться Стрельнинской трамвайной линией. В том же году трамвайный парк в Княжеве получил имя рабочего-большевика Ивана Ефимовича Котлякова – участника трех революций, впоследствии члена ЦИК СССР и ВЦИК, члена президиума облисполкома и Ленинградского совета. После войны практически полностью уничтоженное полотно Стрельнинской линии пришлось строить заново. Только в 1952 г. трамвай пошел в Стрельну. Затем, в 1970-х гг., она стала первой в нашей стране трассой скоростного трамвая. В настоящее время по трассе бывшей Оранэлы ходит трамвай 36-го маршрута – до Константиновского дворца в Стрельне…

В 66-ю годовщину со дня начала ленинградской блокады, 8 сентября 2007 г., напротив трампарка № 8, около дома № 114 по проспекту Стачек, появился памятник «Блокадный трамвай». Он представляет собой ретровагон, восстановленный реставраторами в мельчайших деталях. Именно такие электрические машины серии МС ходили по улицам блокадного города. Надпись на стеле, установленной рядом с ретротрамваем, гласит: «Здесь в сентябре 1941 г. Петергофское шоссе было перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков».

Ковш

Когда-то к Таврическому дворцу от Невы вел «гаванец», или ковш, – для захода малых судов прямо к парадному въезду во дворец. Местность эта по традиции продолжала называться «ковшом», даже когда в середине XIX в. на засыпанной территории «гаванца» Петербургское «общество водопроводов» соорудило первую в Петербурге водонапорную башню.

Берег Невы у ковша считался сенной биржей Петербурга. Здесь каждый день, до конца навигации, стояло до сотни барок, груженных сеном и соломой. Место было очень оживленным: с утра до вечера тут стоял шум от говора сотен людей и грохота телег.

В середине XIX в. на сенной бирже у ковша случился сильный пожар, который уничтожил почти все стоявшие у берега барки с соломой и сеном. Пожар удалось потушить 26 июля, в день Тихвинской иконы Божьей Матери. Местное купечество увидело в этом знак свыше и решило ознаменовать памятный день избавления от огня сооружением часовни. Вскоре на собранные деньги у самого берега ковша, представлявшего тогда еще обширную выемку у Водопроводного переулка, построили небольшую деревянную часовню, в которую поставили икону Тихвинской Божьей Матери.

С тех пор эта часовня долгие годы служила святыней для купцов-«сенников». В дни начала работы и закрытия сенной биржи купцы приходили в часовню, истово молились на икону и опускали в ящик для пожертвований монету «от избытка своего». Каждый год в день Тихвинской иконы Божьей Матери, в память избавления от пожара, у часовни совершалось благодарственное молебствие, заканчивавшееся крестным ходом вокруг площади и окроплением барок святой водой. Так продолжалось почти полвека.

В конце первого десятилетия ХХ в., в связи с охватывавшими Петербург почти каждый год эпидемиями холеры, сенную биржу на берегу Невы закрыли. Жизнь у ковша замерла и заглохла, а часовня осиротела. Навес с весами для грузов снесли, а жившие здесь на случай пожарной опасности огнеборцы Литейной части перебазировались в казармы. На ковше остались только яличники да старый седой сторож дворцового управления, охранявший расположенные рядом склады Красного Креста. Именно эти «ветераны» ковша заботились о сохранении часовни…