Впрочем, несмотря на порой романтичные и трогательные описания Коломны и ее обитателей, реальность оказывалась гораздо прозаичнее. Особенно много нареканий местных жителей вызывал Крюков канал. К примеру, осенью 1913 г. его «миазмы» стали «притчей по языцех» в Петербурге. «Терпение обывателей Большой и Малой Коломны совершенно истощилось, – отмечал обозреватель. – Их хотят извести невыразимейшим зловонием Крюкова канала. Он стал вонючей клоакой».

История эта началась с перестройкой моста на пересечении Крюкова канала и Офицерской улицы (ныне – мост Декабристов) для прокладки трамвая «второй очереди». Строительные работы были связаны с отводом воды и удалением грязи и ила, вследствие чего местные жители вскоре почувствовали «ужасное зловоние».

Когда просьбы и обращения жителей к городскому самоуправлению и даже к градоначальнику не привели ни к какому результату, а «зловоние» приняло характер стихийного бедствия, коломенские обыватели решили взять дело в свои руки. В середине сентября 1913 г. наиболее видные избиратели этой части города, обладавшие «квартиронанимательским цензом», тщательно осмотрели Крюков канал. Они пришли к выводу, что для «уничтожения зловония» нельзя ждать окончания постройки моста – необходимо немедленно принять меры для борьбы с общественным бедствием, иначе Коломне грозит вспышка инфекционных заболеваний. Поэтому решили обратиться в Городскую думу с ультиматумом: если за два дня не будет предпринято никаких мер, тогда коломенские обыватели оставляли за собой право обратиться к градоначальнику с просьбой разрешить им на их личные пожертвования «дезинфицировать Крюков канал и восстановить в нем приток воды».

Тем не менее им не пришлось прибегать к подобным «крайним мерам». «Вопрос о загрязнении Крюкова канала стоит в прямой связи с завершением работ по сооружению в столице фекалепровода, предназначенного для отвода городских нечистот в Финский залив», – заявил член Городской управы П.Н. Ге, в ведение которого перешло дело о Крюковом канале. Именно на этой стройке и были заняты все три имевшиеся в распоряжении города столь нужные для Крюкова канала землечерпательные машины.

После того как коломенские обыватели подняли шум, одну из землечерпательных машин перевели с Финского залива на Крюков канал. По словам П.Н. Ге, при работе одной землечерпательной машины очистка Крюкова канала займет около ста дней, при работе двух – в два раза меньше. Однако городские власти выделили деньги на работу только одной машины на канале – 18 тысяч рублей. Тем не менее в полную силу работать на Крюковом канале она не смогла: ее не смогли подвезти к тому месту, где ощущалось самое сильное «зловоние».

«Основная причина загрязнения Крюкова канала коренится в далеком прошлом, – замечал обозреватель. – Еще в царствование Екатерины II был возбужден вопрос о необходимости обводнить и усилить течение в столичных каналах. До 80-х годов XIX в. это зло могло быть терпимо, но уже тридцать лет назад, когда Петербург стал разрастаться, надлежало принять меры против непомерного загрязнения почти стоячих вод. Теперь же за несколько недель невозможно поправить дело, запущенное в течение десятилетий».

Современники считали очистку Крюкова канала одним из жгучих вопросов Петербурга, погрязшего, как они считали, в «пучине внутреннего неблагоустройства». «Нужды Петербурга огромны! – восклицал еще за два года до скандала вокруг Крюкова канала репортер „Петербургской газеты“. – Кажется, нет в мире второго города, так сильно страдающего от своего внутреннего неустройства. Такое мнение разделяется всеми без исключения его обитателями. В нем столько недочетов, что приходится удивляться „сравнительно небольшому“ числу жертв неблагоустройства нашей северной Пальмиры»….

Одним из символов, подлинной жемчужиной Коломны был храм Покрова на нынешней площади Тургенева – бывшей Покровский. Его взорвали в 1936 г., а в 2000 г., в день рождения города, на месте алтаря погибшего храма был открыт памятный знак. На одной стороне обелиска начертаны знаменитые пушкинские строки о Коломне – ведь поэт жил когда-то рядом и не раз бывал в Покровской церкви, на другой – мозаичное изображение Покрова и слова молитвы.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Коломне. Фото начала ХХ в.

Установке обелиска предшествовали археологические раскопки на месте бывшей церкви. Тогда удалось обнаружить хорошо сохранившуюся мощеную дорожку, шедшую в обход храма, а также фрагменты печных изразцов, чугунную печную дверцу с изображением креста, латунную пуговицу от военного мундира и даже копеечную монету, отчеканенную в год основания церкви – 1798-й. Особенно редкой находкой был перстень-печатка из белого металла с изображением бычьей головы и зеркальной надписью «Сей перстень Демитрия Шагина». Как удалось выяснить, Шагин был владельцем салотопни в устье Фонтанки, которая поставляла сало не только для стапелей верфи, но и в Покровскую церковь.

Коломяги

Старинное село Коломяги когда-то было одним из самых живописных пригородов Петербурга, патриархальным «дворянским гнездом», очагом русской культуры, хранившим живую память о пушкинских временах, привлекавшим поэтов и художников, воспетым в стихах. Недаром Александр Блок, любивший совершать прогулки в этих местах, в августе 1914 г. записал в дневнике: «Какие тихие милые осенние Коломяги».

Еще совсем недавно Коломяги представляли собой уникальное и удивительное явление – деревню в городе, почти со всех сторон окруженную новостройками. Это был настоящий петербургский феномен – историко-культурный и ландшафтно-географический. Пожалуй, редко где грань между сельской и городской цивилизациями воспринималась настолько явственно, как здесь. Новостройки бывшего Комендантского аэродрома буквально окна в окна смотрели на сельскую коломяжскую идиллию. В конце 1980-х гг. Коломяги, казалось, были обречены исчезнуть под натиском города, однако здесь, пожалуй, впервые произошло уникальное событие: «бульдозерная» экспансия города отступила перед деревней.

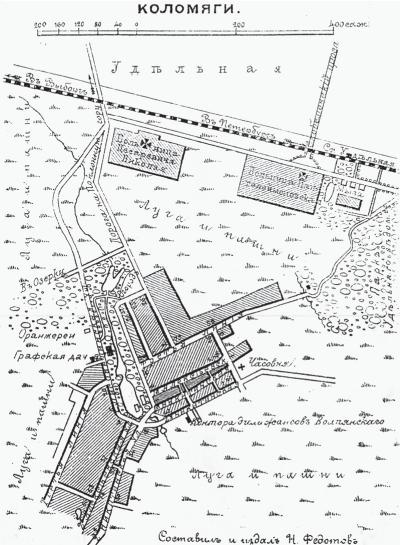

Карта Коломяг, 1880-х гг.

Сегодняшний день Коломяг не менее уникален и интересен, чем их многовековая история. Коломяги и в своем нынешнем обличии продолжают являться петербургским феноменом. Здесь сложился один из очагов современного малоэтажного строительства в Петербурге. Это своего рода настоящий полигон новых архитектурных решений, новых строительных технологий, новых подходов к формированию городской среды.

Вместе с тем современные Коломяги поражают удивительными контрастами. Старые бревенчатые дома нередко соседствуют с новенькими таун-хаузами, а покосившиеся деревянные частоколы – с высокими кирпичными заборами, наглухо отделяющими своих владельцев от всего того, что происходит на улице. Одним словом, Коломяги сегодня – это причудливое сочетание старой русской патриархальной деревни и современного элитного малоэтажного жилья, ориентированного на европейский образец.