С конца XIX в. Коломяги стали известны многим петербуржцам благодаря тому, что рядом в 1892 г. устроили ипподром для скачек, называвшийся Коломяжским, а иногда – Удельным. «На скачках – царство тотализатора! – восклицал в июле 1900 г. обозреватель „Петербургского листка“. – Коломяжский ипподром – это не скачки, а какое-то тото-лечебное заведение для приема тотализаторских ванн и душей. Тотализаторы растут как грибы. Куда ни взглянуть – везде тотализатор, куда ни повернуться – непременно окажешься у будочки ординарной, двойной или тройной. Спереди – тотализатор. Сзади – тотализатор. В середине здания – тотализатор. В проходах – тотализаторы. В первом этаже – тотализатор, и во втором этаже тоже. Взобрались на крышу. Ба! И на крыше тотализатор!!! Единственное место, где еще нет тотализаторов – это в водосточных трубах и в щелях на полу!»

3-я линия 1-й половины. Открытка начала ХХ в.

Коломяжский ипподром существовал до самой революции, неизменно привлекая огромное количество публики, и прекратил свое существование вскоре после революции: трибуны разобрали, а оставшиеся постройки в 1920 – 1930-х гг. использовались под овощные склады Ленинградского союза потребительских обществ.

Впрочем, в историю Петербурга Коломяжский ипподром вошел не только благодаря скачкам и дуэлям, а главным образом благодаря тому, что он стал местом рождения русской авиации. С 1908 г., когда в столице возник Императорский Всероссийский аэроклуб, Коломяжский ипподром использовался для испытания летательных аппаратов, а в мае 1910 г. здесь состоялась первая в России Авиационная неделя. А поскольку скаковое поле ипподрома было не очень удобным для полетов, то под аэродром отвели расположенное рядом Комендантское поле, ставшее вскоре знаменитым Комендантским аэродромом.

В первые годы после революции в Коломягах на базе бывшей помещичьей усадьбы создали сельскохозяйственную артель, а некоторые крестьяне объединились в гужевую трудовую артель.

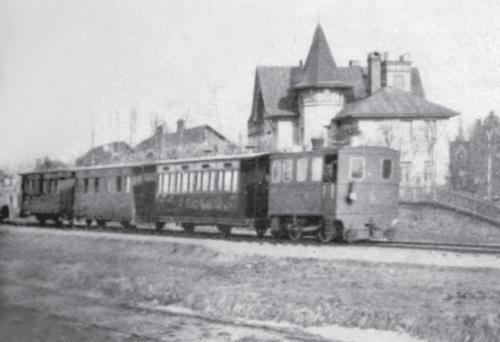

Поезд Приморской железной дороги на подъеме на «Стеклянную горку». Здание, изображенное на фотографии, сохранилось до наших дней на 3-й линии 1-й половины. Фото начала ХХ в. из семейного архива М.К. Россета

С конца 1920-х гг., а особенно в 1930-х гг., население Коломяг пережило серьезную метаморфозу: деревня все больше сближалась с городом и испытывала большой наплыв новых жителей. Новые жители главным образом были из Ленинграда. Кроме того, в Коломягах в ту пору осело немало людей, бежавших из деревень от раскулачивания или из города – из-за опасности репрессий за занятие частным предпринимательством во время НЭПа.

С 1929 г. в Коломягах существовал колхоз под названием «Красный Октябрь». Организовали его три единоличника, обобществивших свои три двора при одной лошади. А в 1930 г. в колхозе насчитывалось уже 30 хозяйств, коллективное имущество исчислялось 22 лошадьми, 21 коровой, 6 телками и 150 свиньями, для которых построили свинарник. Кроме того, имелись трактор, строился скотный двор на 100 голов и существовало парниковое хозяйство. В 1932 г. колхоз «Красный Октябрь» в Коломягах переформировали в совхоз имени Петрорайсовета (впоследствии он стал совхозом «Пригородный»).

Однако, как уже отмечалось, крестьянский труд в ту пору не был основным для жителей Коломяг. Большинство коломяжцев работали в городе – главным образом на заводах имени Энгельса и «Светлане». Кроме того, в 1931 г. окраина Коломяг стала местом ударной стройки первой пятилетки: на Репищевой улице построили корпуса Выборгской межрайонной плодоовощной базы, в то время одной из самой больших в Ленинграде.

Великая Отечественная война не обошла Коломяги стороной. Деревня оказалась в зоне интенсивных вражеских бомбежек. Впрочем, сама деревня противника мало интересовала, причиной же активности врага стало то, что рядом располагались два военных аэродрома: Комендантский и за речкой Каменкой. В Удельном парке размещалась зенитная батарея, охранявшая Комендантский аэродром.

Неизгладимый след оставила в Коломягах трагическая первая блокадная зима 1941/42 гг. Страшным местом для местных жителей стала прозекторская психиатрической больницы, находившаяся со стороны улицы Аккуратова. Прозекторскую использовали как покойницкую – сюда в первую блокадную зиму свозили умерших от голода людей со всей округи, и они лежали рядом у входа прямо на улице.

Огромное значение для коломяжцев в годы войны имела церковь Св. Дмитрия Солунского, которая ни на день не прекращала свое служение. Все девятьсот страшных и трагических дней блокады она была надежной поддержкой и опорой для жителей. Не случайно сегодня эта церковь является одной из настоящих блокадных реликвий не только Коломяг, но и всего города. Настоятелем храма в тот период являлся протоиерей Иоанн Федорович Горемыкин (1869 – 1958), занявший этот пост в апреле 1940 г. и находившийся на нем всю войну, а потом и в тяжелые послевоенные годы.

После войны в Коломягах началась новая жизнь, и не только потому, что война была уже позади, а потому, что сюда пришло новое население. Появилось много приезжих, и не только из Ленинграда. Коренное население Коломяг все больше и больше «размывалось». Многие строились на местах домов, разобранных на дрова во время блокады, другие обосновывались на прежде пустовавших землях. 1950-е гг. стали временем активного жилого индивидуального строительства в Коломягах.

Трудились коломяжцы, главным образом, в городе на заводах, а также в психиатрической больнице и в располагавшемся в Коломягах совхозе. Приусадебное хозяйство оставалось серьезным подспорьем для коломяжцев, но не менее существенным источником дохода служила сдача комнат внаем. Это было очень развито в 1950 – 1960-х гг. и даже еще в 1970-х гг. Причем речь шла не только о сезонных дачниках, но и о постояльцах, живших тут круглый год. Чаще всего снимали жилье слушатели военных академий.

Спустя три года после войны Коломяги стали настоящим «царством детей» – 27 августе 1948 г. по трассе бывшей Озерковской ветки, от Новой Деревни до Озерков, прошла детская железная дорога, официально называемая «Малой Октябрьской железной дорогой» (МОЖД). Сегодня она доживает здесь свои последние годы: новая МОЖД пройдет от станции метро «Купчино» до Пушкина.

…Когда в начале 1970-х гг. городские новостройки Комендантского аэродрома вплотную подступили к старинным Коломягам, они продолжали еще сохранять свой патриархальный сельский облик, однако жизнь тут постепенно приходила в упадок. Только и говорили о расселении: коломяжцы постоянно жили под этим дамокловым мечом. Многие перестали заниматься текущим ремонтом своих домов и благоустройством участков – зачем, ведь все равно все это скоро пойдет под снос?

В упадок пришло и старинное коломяжское дворянское гнездо. Последними размещались в особняке пансионат для инвалидов, а после него – Дом престарелых № 10 Ленсобеса. Когда в 1988 г. весьма пожилых обитателей особняка перевели в другой интернат, а здание поставили на капитальный ремонт, оно уже почти лежало в руинах. Естественно, за все это время от прежних прекрасных интерьеров практически ничего не осталось: не стало мраморных каминов, наборных паркетов, зеркал, люстр…