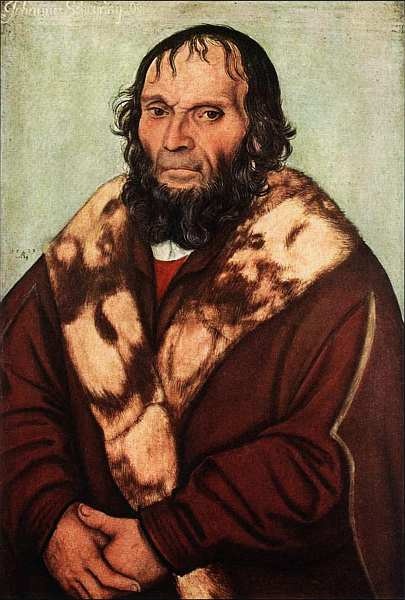

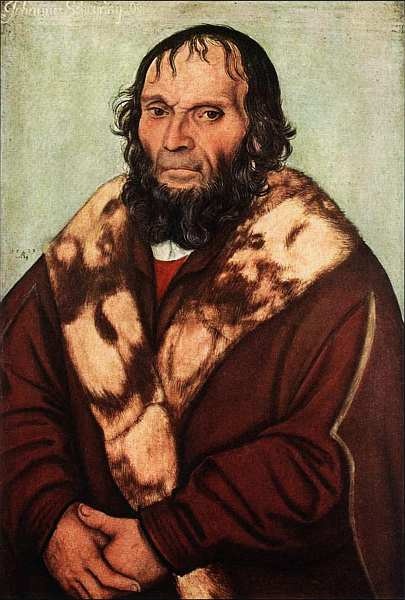

Лукас Кранах Старший (1472–1553) Портрет доктора Иоганна Шеринга 1529. Дерево. 51,5x35

В разделе немецкой живописи Музея Лукас Кранах Старший представлен также посмертным портретом лютеранского теолога, доктора Иоганна Шеринга (1454–1516), датированным художником своей собственной маркой в виде дракона с поднятыми крыльями.

Автор создает образ волевого, сильного человека, типичного для искусства немецкого Возрождения, но он передает и индивидуальные качества характера, раскрывая их в неповторимом физическом облике модели. В суровом взгляде теолога, в его лице чувствуются какая-то холодная одержимость, жесткость и неуступчивость, что подчеркивают сжатые руки. Жест Иоганна Шеринга показывает, что он верен своим идеям и мыслям и никогда от них не откажется. Образ был бы неприятен, если бы огромная внутренняя сила не вызывала чувства уважения к своеобразному характеру этого человека. Работа Кранаха поражает виртуозностью графического мастерства художника, сумевшего передать некрасивые, крупные черты лица и множество мелких деталей.

Лукас Кранах Старший (1472–1553) Аполлон и Диана 1530. Дерево, смешанная техника. 45x31

Лукас Кранах Старший — один из самых талантливых творцов Северного Возрождения. Он создал свой оригинальный стиль и вместе с Дюрером и Гольбейном стоит у истоков немецкой художественной школы. Для живописных и графических композиций мастер черпал сюжеты преимущественно из Библии, а также античной мифологии.

Картина «Аполлон и Диана» написана в манере, характерной для зрелой поры творчества художника, отмеченной особой любовью к рисунку и линейным контурным проработкам фигур. Кранах изобразил обнаженных античных богов-близнецов, занятых охотой в северных лесах Германии. Аполлон уже увидел цель и натянул свой лук, Диана же, присев на большого оленя, вынимает занозу из ноги. Пейзаж утрачивает свое значение, подчиняясь трафаретной схеме, — на горе, на заднем плане, располагается замок.

Мифологические темы в произведениях позднего периода творчества Лукаса Кранаха трактуются весьма условно, в развлекательном плане. В его работах появляются черты маньеризма, некоторая вычурность, утрата гармонии.

Иероним Босх (около 1450–1516) Триптих «Искушение святого Антония». Около 1520–1530. Дуб. Центральная панель — 133,5x118, боковые — 130,5x52,5

В раскрытом виде алтарь посвящен искушению святого Антония в период его отшельничества. Фигуры и предметы, изображенные на триптихе, по-разному трактуются исследователями, но все сходятся в том, что символика Босха посвящена злу и связана с семью смертными грехами. Рассказ начинается на левой створке: черти поднимают святого в воздух, затем его в бессознательном состоянии после падения уносят друзья — двое в монашеских рясах и третий, считается, что он имеет портретное сходство с Босхом. Дьявольские создания вокруг святого в воздухе — рыбы, корабли, жабы, обезьяны и тому подобное — демоны сладострастия, искушающие Антония. Птица-выпь на первом плане слева, пожирающая своего детеныша, является пародией на христианский символ изображения церкви в виде пеликана, своей кровью кормящего детенышей. Черт с письмом в клюве, вероятно, навеян народной театральной постановкой.

Главная сцена центральной части — исцеление больных и раздача пищи беднякам святым Антонием, который не замечает их дьявольской сущности. Он стоит на коленях перед алтарем, благословляющим жестом подняв руку над больным. Вслед за калекой к нечестивому причастию спешит музыкант с мандолиной в плаще с кабаньим рылом и совой на голове (сова — символ ереси и зла). Святой появляется второй раз в глубине, в келье, где указывает на распятие как источник спасения от нечистой силы. Отдельные фигуры рядом со святым и группы чертей вокруг главной сцены — погрязшее в грехах человечество. Из огромного красного плода появляется несколько чудовищ во главе с бесом, играющим на арфе, — явная пародия на ангельский концерт. Нижняя часть композиции занята странными действиями. Под звуки пения беса плывет безголовая утка, другой бес выглядывает из окошечка на месте шеи утки. На правой створке — сцена искушения святого Антония. Стол и окружающие его демоны — олицетворение греха чревоугодия. Слева от святого — обнаженная женщина, грех сладострастия. Дьяволица является Антонию, стыдливо прикрывая наготу ладонью. Безучастный к соблазнительным видениям святой изображен здесь рыцарем веры, одержавшим победу над силами зла. Эта победа — главная тема правой створки триптиха.

Алтарь пользовался большой популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные копии, варианты и повторения с конца XV по XVII век. Возможно, алтарь предназначался для одного из монастырей ордена Святого Антония, монахи которого занимались исцелением больных и благотворительностью.

Питер Брейгель Старший (1525–1569) Падение Икара. Около 1555. Холст, масло. 73,5x112

В брюссельском Музее находятся пять знаковых картин Питера Брейгеля Старшего, прозванного Мужицким за приверженность к крестьянской теме. Его искусство тесно связано с фольклором и идеями нидерландского гуманизма, оно отражает современную художнику жизнь и несет глубокий общечеловеческий смысл.

«Падение Икара» — единственный пример обращения Брейгеля к тексту древнегреческой мифологии, в частности к «Метаморфозам» Овидия.

Дедал, легендарный инженер и скульптор, решил бежать от царя Миноса с острова Крит. При помощи искусственных крыльев он осуществил свой план и спасся от преследований, однако его сын Икар погиб во время полета, неосторожно приблизившись к солнцу, растопившему воск, скреплявший перья крыльев. Молодой человек упал в море и утонул.

На картине Брейгель с высокой точки зрения открывает далекую перспективу гор, земли и широкой морской глади. Крестьянин методично пашет, разрезая плугом землю. Пастух, окруженный стадом овец, мечтательно глядит вверх. Прозрачный воздух, нежное голубое небо, зелень деревьев — все передает свежесть весеннего дня. Фигура пахаря доминирует над пространством, в то же время составляя с ней единое целое. «А где же Икар?» — спросит зритель. Только внимательно приглядевшись, можно увидеть в правой части полотна, внизу, около корабля, всплеск воды и ноги тонущего героя. Это событие никак не отражается на общем настроении холста. Оно проходит абсолютно незамеченным для тех, кто занят работой, живет в согласии с миром природы и следует ее законам.