Блюдо для плова Шахрисябз. Конец XIX века. Глина, формовка на гончарном круге, обжиг, ангоб, подглазурная роспись, глазурь. Диаметр — 64

В Средней Азии издревле существовало высокоразвитое производство керамики, в частности посуды, которая на протяжении тысячелетий была основной и за столом, и на кухне. После присоединения Средней Азии к России в конце XIX века на туркестанский рынок хлынул поток фабричных изделий, что существенно подорвало местное ремесленное производство. Среднеазиатская керамика конца XIX — начала XX века стала грубее и проще. Тем не менее во многих регионах сохранились традиционные центры по ее изготовлению, выделявшиеся не только технологией, но и оформлением. К ним относятся Риштан (в Фергане), Гиждуван (под Бухарой), Шахрисябз (недалеко от Самарканда).

Такая посуда считалась ритуально чистой, и правоверные мусульмане предпочитали использовать местные керамические изделия во время священного месяца Рамадан. К концу XIX века элементы изобразительности, которые были присущи глазурованной керамике Средневековья, окончательно исчезли из репертуара среднеазиатских гончаров. Данное блюдо предназначалось для плова, устанавливалось в центре дастрахана (скатерти) и являлось общим для участников застолья.

Живопись

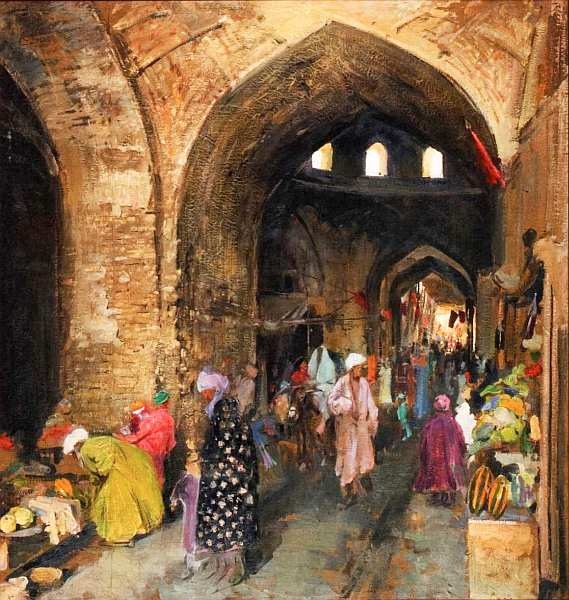

П. Беньков. Бухара. Базар. 1929

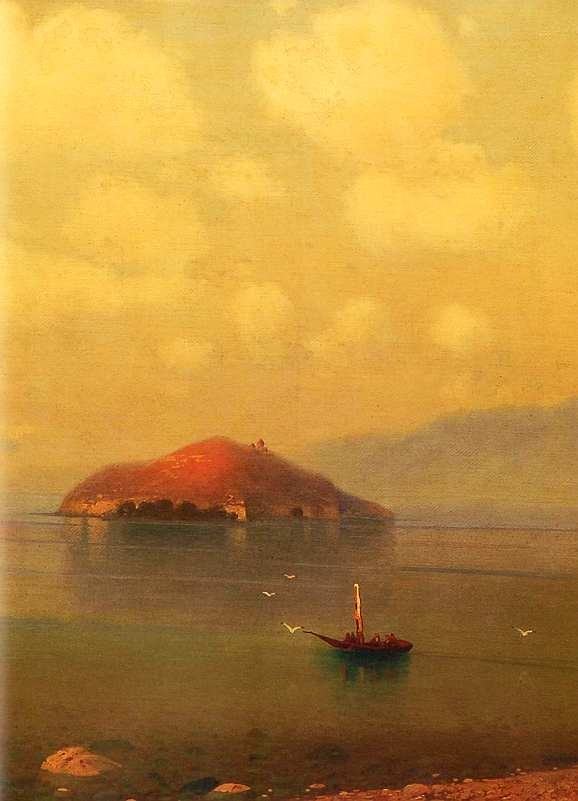

Геворк Захарович Башинджагян (1857–1925) Севан при восходе солнца 1894. Холст, масло. 120x65

Известный живописец Геворк Захарович Башинджагян — основоположник армянского реалистического пейзажа. Он родился в Тифлисе, где начал художественное образование в Рисовальной школе при Кавказском художественном обществе (1876–1878), позже переехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую академию художеств, где в 1879–1883 учился у профессора М. Клодта. По окончании академии Геворк Захарович получил серебряную медаль (она была присуждена за картину «Березовая роща»), что дало ему право на стипендию для путешествия по Европе. Побывав в Италии и Швейцарии, живописец вернулся в родной город и часто совершал путешествия по различным областям Закавказья. В своих воспоминаниях он неоднократно говорил о признательности И. Айвазовскому, творчество которого оказало на него большое влияние.

На протяжении почти трех десятилетий Башинджагян писал виды озера Севан в разное время суток. «Сколько раз, встав до рассвета, я шел искать встречи с восходящим солнцем, но чудо природы до такой степени действовало на меня, что все забывал… Дохожу до желаемого места и оказываюсь не в состоянии двинуть кистью, смотрю, очарованный, и не насыщаюсь…» — писал он в «Путевых заметках». На картине показаны первые предрассветные минуты, когда все окрашено розовым цветом, прозрачная вода, открывающая каменистое дно, одинокий рыбак, стоящий на берегу, и лодка. Вдали возвышается полуостров, на котором видны строения древнего монастыря Севанаванк.

Нико Пиросмани (1862–1918) Кутеж 1905–1907. Клеенка, масло. 112x178

Известный самоучка-примитивист Нико Пиросманишвили за свою жизнь был пастухом, учился типографскому делу, работал тормозным кондуктором на железной дороге. Очевидно, имея наклонности к рисованию, он обучился изобразительному искусству у художников, расписывавших вывески лавок и дуканов. По словам, приписываемым самому Пиросмани, он видит святых, а кисть пишет сама. Считается, что в середине 1880-х он вместе с другим художником-самоучкой Гиго Зазиашвили открыл в Тифлисе мастерскую по изготовлению вывесок. Легенда гласит, что первую вывеску они выполнили бесплатно, а других заказов не получили. Более известны две вывески «Белая корова» и «Черная корова», нарисованные Пиросмани, когда он в 1890-х вместе со своим компаньоном Димитрой Алугишвили держал молочную лавку.

Примерно в начале 1900 будущий художник бросил торговлю и начал зарабатывать живописью, рисуя вывески для заведений и декоративные панно. Однако только в 1912 имя Пиросмани стало известно в художественных кругах. На его картины обратили внимание братья Зданевичи и их друг М. Ле-Дантю, приехавшие в Тифлис на каникулы. Они были первыми рецензентами и покупателями произведений Пиросмани. В марте 1913 в Москве открылась выставка футуристов «Мишень», в которой наряду с работами М. Ларионова и Н. Гончаровой были выставлены картины Нико Пиросмани, привезенные И. Зданевичем. После этого художник получил небольшую известность у себя в городе, но это не спасло его от нищеты и прижизненного забвения.

Отсутствие средств для творчества привело к тому, что основным материалом, на котором писал Пиросмани, была клеенка, ею обычно покрывали столы в дуканах, а краски он делал сам. Картины мастера, как правило, лишены деталей, образы просты. Кутеж, изображенный на данном полотне, — момент духовного единения людей во время трапезы, которая приобретает эпический характер.

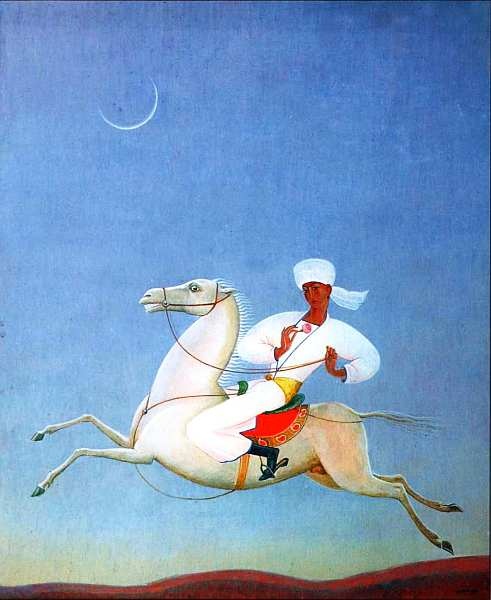

Александр Васильевич Николаев (Усто Мумин) (1897–1957) Жених 1920-е. Бумага, темпера. 15x14

Александр Васильевич Николаев органично воспринял Восток как место, сохранившее целостное представление о красоте. Интересуясь суфизмом и стараясь как можно больше проникнуться духом Востока, художник взял новое имя — Усто Мумин, которое можно перевести как «мастер, уверовавший».

Во время работы в Самарканде в Самкомстарисе, где в его обязанности входило копирование архитектурного декора памятников старины, Александр Васильевич близко познакомился с восточной миниатюрой. В этом ему помог известный археолог, большой знаток и собиратель восточных рукописей В. Вяткин, который открыл перед Николаевым свою обширную коллекцию миниатюры и научил понимать ее.

На небольшой картине изображен всадник в белом одеянии на белом коне, который стремительно скачет — летит над узкой полоской земли. Тонкий серп луны и сияющее закатное небо указывают на время суток — начало ночи. Вся композиция напрямую ассоциируется с чудом ночного путешествия и вознесения Пророка на коне ал-Бурак. Произведение точно воспроизводит стилистику миниатюры, при этом не оставляя сомнений в том, что перед зрителем оригинальный рисунок, а не копия с какой-либо работы.