Данную головоломку венчают фигурки двух близнецов Хэ-Хэ, входящих в свиту бога богатства. Один держит в руке лотос, другой — коробку с сокровищами. Вместе близнецы символизируют чистоту помыслов при достижении и обладании богатством.

Дунфан Шо XX век. Слоновая кость, резьба, гравировка, тонирование. Высота — 24,5

Несмотря на дороговизну, в Китае из привозной слоновой кости делали различные украшения, детали мебели и вооружения, палочки для еды и многое другое. Среди традиционных изделий распространены также небольшие фигурки божественных персонажей и литературных героев. Данная статуэтка изображает знаменитого мудреца Дунфа Шо, который, как считается, жил в период правления У-ди (141-87 до н. э.) — седьмого императора из династии Хань. Согласно легенде, он выкрал из волшебного сада Сиванму — царицы Западного рая и одной из основных богинь даосского пантеона — персик долголетия. Герой держит плод в правой руке, прижав его к груди, а сам со счастливой улыбкой смотрит вверх, в небо. Его фигура слегка изогнута, сохраняет естественный изгиб бивня. Тонко смоделированные черты лица Дунфан Шо дополнены цветной тонировкой.

Искусство Японии

Окимоно. Бундо. Странствующий монах с флейтой. Конец XIX века

Будда Амида. XIII век. Дерево, резьба, лак, позолота. Высота — 1 05

В VI веке буддизм проник на Японские острова и уже через некоторое время занял прочные позиции в религиозной жизни населения. Вероятно, уже с самого начала этого процесса получил распространение культ Будды Амиды. Постепенно поклонение ему выдвигается на первый план. В XII–XIII веках в японском буддизме формируется особая школа дзёдо (Чистая Земля), предлагающая простой путь достижения рая: достаточно было многократно повторять короткую молитву «Слава Будде Амиде». С этого момента буддизм превратился в государстве поистине во всенародную религию.

В отличие от других буддийских стран в Японии основным материалом для изготовления монументальных культовых статуй было дерево. Данная вырезанная из него скульптура покрыта лаком и позолотой. Будда изображен стоящим на троне, составленном из двух лотосов. В облике бога воспроизведены основные канонические черты: лицо круглое, на лбу между глаз — выступ (урна), на темени — выступ (ушниша), на шее — три складки. Волосы выполнены в виде улиткообразных завитков (рахотцу) и оставляют открытыми длинные уши. Руки сложены в жесте (райго-ин), с которым он встречает страждущих на границе Чистой Земли, являющейся обителью Будды Амиды. На боге длинный монашеский плащ, ниспадающий крупными складками.

По иконографии статуя повторяет стиль анамиё. Его родоначальником был известный скульптор Кайкей (1185–1220). Вероятно, это изваяние выполнено кем-то из его ближайших учеников.

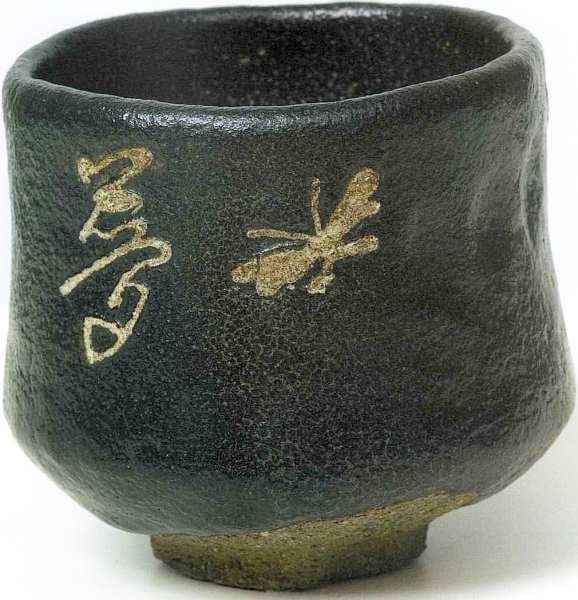

Чаша для чая (тяван). Тип раку. XVII век. Керамика, глазурь. Высота — 9,5, диаметр — 9,8

В XIII веке в Японии буддийские монахи по образцу китайской церемонии сформировали собственный ритуал совместного употребления чая. В XV столетии знаменитый монах, художник и поэт Иккю Содзюн обучил чайной церемонии своего ученика Сюко, который ввел ее в обиход при дворе сёгуна Асикага Ёсимицу. С этого момента она стала одним из основных элементов культурной жизни японского общества. Важную роль в чайной церемонии играет чаша для чая (тяван). Чаши типа раку впервые были изготовлены в конце XVI века. В его основе лежала эстетика грубоватой крестьянской утвари, когда красота раскрывается в асимметричности, сдержанности, безыскусности. Согласно преданию, военный диктатор Тоётоми Хидэёси (1536–1598), восхищенный подобной чашей, пожаловал мастеру, сделавшему ее, именную печать с иероглифом «раку» — «наслаждение, удовольствие, радость». Это название закрепилось за изделиями не только знаменитого керамиста, но и продукцией его последователей, работавших в той же технологии по тем же принципам.

На данной чаше по тусклой черной глазури светлой матовой нанесен образ бабочки и скорописью написан иероглиф, означающий «сон». Это сочетание указывает на знаменитый сюжет, описанный китайским философом Чжуан-цзы (IV–III века до н. э.), в котором соединились сон и явь. «Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой… Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не мог понять, то ли я — Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка. То ли бабочка, которой приснилось, что она Чжуан Чжоу».

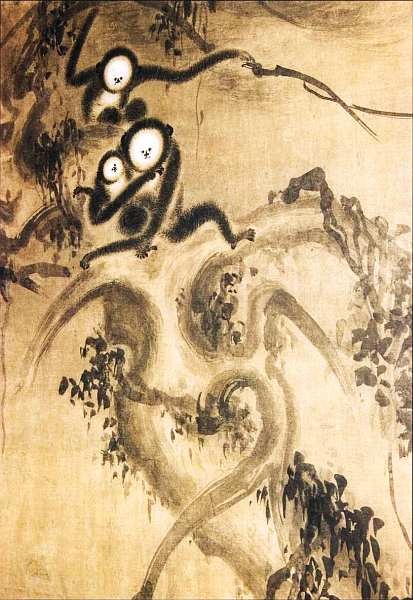

Кано Тосюн (? -1723) Обезьяны, ловящие отражение луны в воде. Фрагмент. Двусторонняя ширма. Конец XVII века. Бумага, тушь. 185x190

Культура и искусство Японии начиная с конца периода Нара (646–794) испытывали на себе огромное влияние континентальных соседей и, прежде всего, Китая. Одним из его проявлений стало распространение в домашнем интерьере расписных ширм. Со временем они сделались обязательной частью оформления жилищ богатых горожан и дворцов знати.

Автором росписи данной ширмы является известный художник Кано Тосюн. Сюжет для его работы — буддийская притча о том, что человек в своем стремлении к счастью в этом бренном мире уподобляется обезьянам, которые в своем неведении пытаются поймать отражение луны в воде. Изображение выполнено в технике монохромной живописью тушью. Считается, что первым в Японии в ней начал писать чаньский монах Муци (конец XII — первая половина XIII века). Эта техника получила название суйбокуга (картина, написанная разведенной тушью). По мнению наставников буддийской школы Чань, в простой черной туши содержатся все краски мира, и она более всего подходит для передачи окружающего человека многообразия.

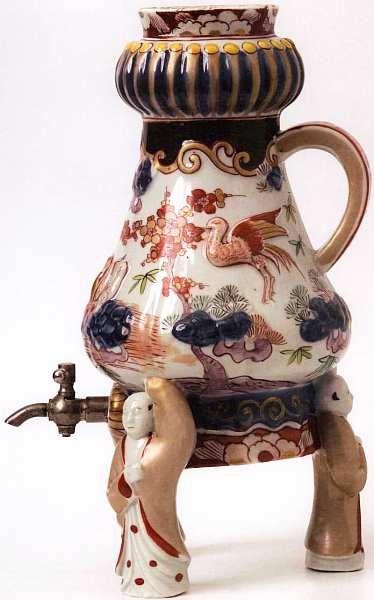

Кофейник. Конец XVII века. Фарфор, металл, роспись, скульптура, позолота. Высота — 37,5

В 1641 японские правители закрыли страну для европейцев, оставив только порт Нагасаки, через который осуществлялась торговля с внешним миром. Долгое время монополия на торговлю с Японией принадлежала голландской Ост-Индской компании. Среди предметов экспорта, популярных в Европе, особое место занимали различные фарфоровые изделия.

Данный кофейник, выполненный в духе восточной эклектики, сделан исключительно на экспорт — в Японии в то время кофе никто не пил. Он — образец продукции фарфоровых мастерских Арита (префектура Сага) конца XVII — начала XVIII века. Такие изделия стали называться Ко-Имари (Старый Имари).