Интерес, который проявляли европейцы к неизвестной им индийской природе, в данной акварели соединился с традицией могольской миниатюры с ее вниманием к деталям.

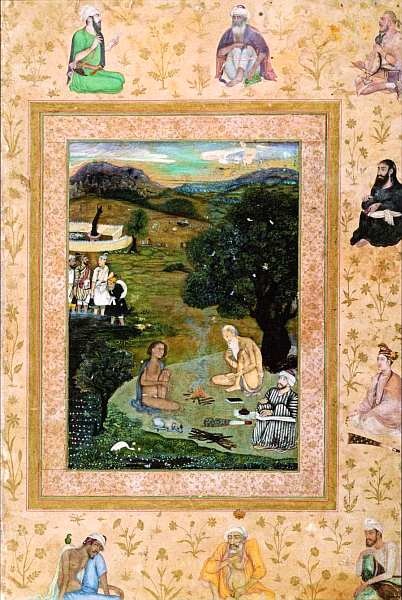

Миниатюра. Аскеты перед священным огнем. 1680. Бумага, гуашь. 25,2x36,7 Индия. Династия Великих Моголов

Миниатюра получила необычайно широкое распространение в эпоху правления династии Великих Моголов. Для произведений выбирались самые разнообразные темы, включающие и мифологические сюжеты (божественные персонажи), и исторические сцены, и жанровые картины.

На данной миниатюре, которая относится к последнему типу, изображены два аскета (садху) и мужчина в полосатом мусульманском одеянии. Они собрались под деревом, символизирующим сад, для проведения индуистского обряда жертвоприношения огню. Благодаря ритуалу возжигания огня (яджна) осуществляется связь с божествами.

Миниатюра заключена в декоративную рамку (хашия), на ней нарисованы фигуры сидящих аскетов и философов.

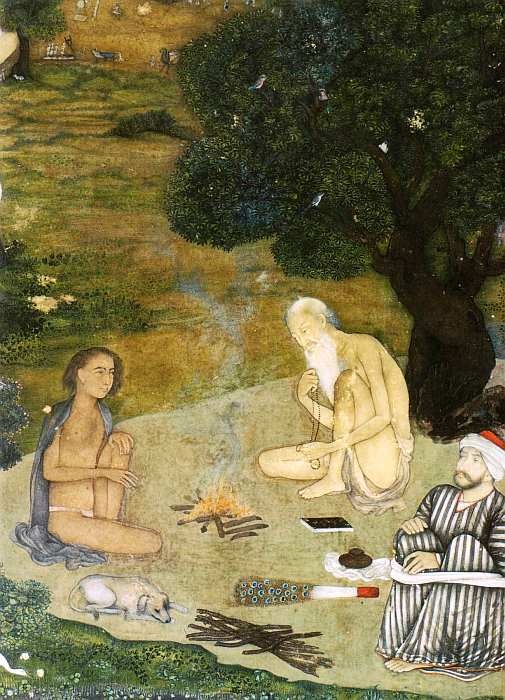

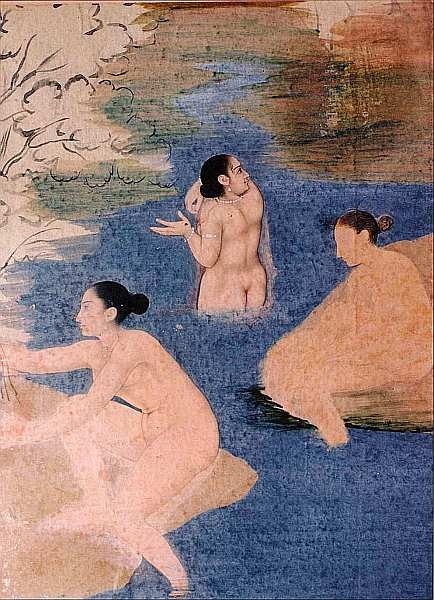

Фрагмент минитюры. Купающиеся женщины. 1850. Бумага, гуашь Индия

В истории индийской миниатюры XIX века хорошо просматривается европейское влияние. На представленном фрагменте изображены купающиеся женщины. Вероятно, данный сюжет получил широкое распространение в связи со знаменитой поэмой «Гитаговинда» (XII век), описывающей любовные взаимоотношения между Кришной и девушками-пастушками (гопи). Один из ее эпизодов рассказывает, что пока героини купались, Кришна спрятал их одежду. Не исключено, что эти женщины связаны именно с упомянутой историей из жизнеописания Кришны.

Искусство Японии и Кореи

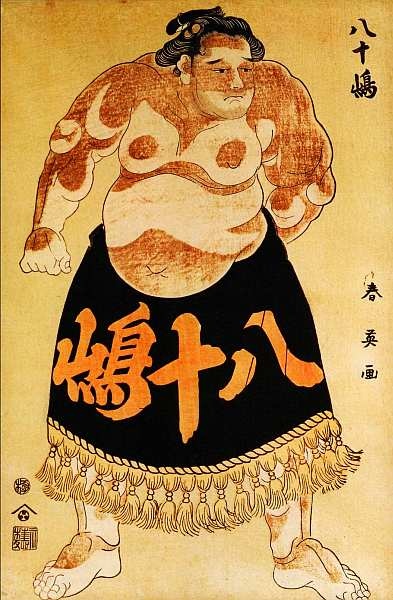

Шуней Катсукама. Борец. XVIII век

Статуэтка. Догу. I тысячелетие до н. э. Терракота, резьба, налеп Япония. Культура Дзёмон, бан-ки (заключительный Дзёмон)

Статуэтки догу («глиняная кукла») представляют собой стилизованные женские фигуры. Обычно их находят в поселениях эпохи Дзёмон. Несмотря на то что точные данные о назначении этих предметов пока отсутствуют, считается, что они использовались в обрядах, связанных с культом плодородия. Поверхность статуэток декорирована зигзагами, полукружиями, дисками, в которых принято видеть изображения символов природных стихий. Имеются предположения, что с помощью догу жители Древней Японии пытались контролировать явления природы.

Скульптура. Бодхисаттва. Дерево, лак. Высота — 58,5 Япония. Период Нара (710–794)

В истории Японии период Нара характеризуется значительным влиянием Китая, в результате которого в стране получил распространение буддизм. В это время строились первые буддийские храмы, оформлявшиеся статуями. Как правило, образцом для буддийской скульптуры Японии служило данное искусство танского Китая. Это влияние отчетливо проявилось и в представленном изваянии бодхисаттвы.

К местным чертам следует отнести технику исполнения — в качестве основного скульптурного материала в Японии использовалось дерево, которое для сохранности покрывалось лаком.

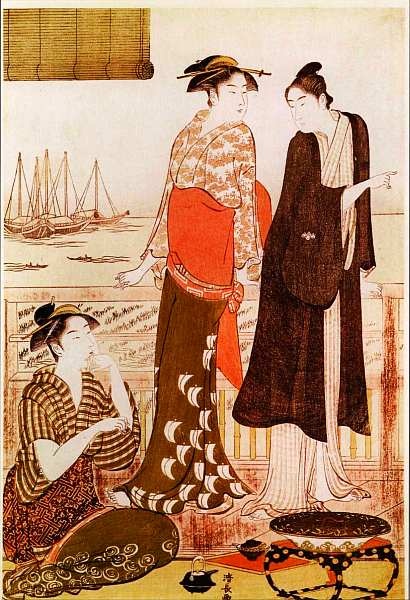

Киёнага Тору (1752–1815) Чайный домик на побережье. Ксилография. Укиё-э Япония. Эпоха Эдо (1603–1868)

В эпоху Эдо в городской культуре Японии широко распространилось искусство гравюры, получившее название «укиё-э» (картины изменчивого мира).

Киёнага Тору (настоящее имя мастера — Сёкигуси Синсукэ) — один из крупнейших художников-графиков, работавших в жанре бидзин-га (изображение красавиц). Он обучался в школе Тории Киёмицу. После смерти наставника был принят в его семью и со временем возглавил школу.

В названном жанре художник выработал свой особый стиль, характеризующийся монументальностью персонажей, вытянутыми пропорциями фигур, лаконичностью в передаче окружающей среды. Он считался непревзойденным мастером в эротических сериях.

На данной гравюре изображены мужчина и две женщины перед чайником чая. Художник мастерски передал интерьер: решетчатую загородку и свисающую сверху бамбуковую завесу. На заднем плане — море с рыбачьими лодками.

Утамаро Китагава (1753–1806) Гейша в доме Сумиоши перед зеркалом. Гравюра. Бидзин-га Япония. Эпоха Эдо (1603–1868)

Одним из наиболее знаменитых творцов эпохи Эдо является Утамаро Китагава. Его настоящее имя — Нобуёси, а псевдоним Утамаро художник стал использовать с 1781. Он учился в студии известного мастера Торияма Сэкиэн. В своем творчестве Утамаро обращался к различным сюжетам, принятым в укиё-э, однако прославился произведениями в жанре бидзин-га.

Большое место среди этого вида его гравюр занимали изображения обитателей публичных домов квартала Ёсивара (альбом гравюр «Ежегодник зеленых домов Ёсивара», 1804). Утамаро впервые в японской гравюре начал делать погрудные женские портреты. Представленная гравюра воспроизводит извечный сюжет — женщина, придирчиво смотрящая на себя в зеркало.

Иши Хосода (1756–1829) Концерт со старинными инструментами. Ксилография. Укиё-э Япония. Эпоха Эдо (1603–1868)

Для городской культуры эпохи Эдо гравюры укиё-э являлись основным видом изобразительного искусства. Изначально они оставались черно-белыми — использовалась лишь тушь, а с начала XVIII века некоторые работы раскрашивались вручную с помощью кисти. В то же столетие была внедрена техника многоцветной печати для изготовления изображения (нисики-э — «парчовые картинки»). Гравюры укиё-э стоили недорого из-за возможности их массового производства. Они предназначались в основном для городских жителей, которые не могли себе позволить приобрести живописные полотна. На них изображались сюжетные сцены, прославленные самураи, борцы сумо, актеры театра кабуки, красавицы, пейзажи.